![Un long dimanche de fiancailles]()

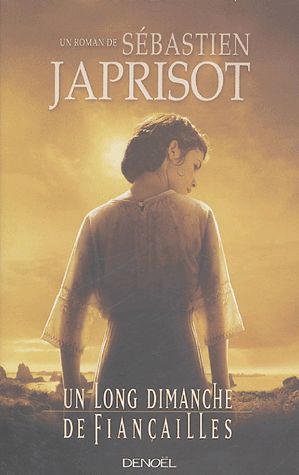

Un long dimanche de fiancailles

n'avions pas eu le cœur de nous moquer de nos misères,

nous n'aurions pu survivre - car la dérision, en toutes

choses, est l'ultime défi au malheur, je vous demande pardon,

il faut me comprendre, elle comprend.

Mais

de grâce, qu'il continue.

Les

cinq condamnés venaient à pied, les bras liés

dans le dos, poursuit l'ancien sergent après un accès

de toux, et sa toux est une suite de sifflements acérés

comme des coups de rasoir. Ils étaient encadrés par des

dragons à cheval, en bleu horizon comme nous tous. Celui qui

commandait ce peloton, un adjudant de petite taille, n'avait pas

envie de s'attarder. Il avait croisé les Sénégalais,

qui s'étaient rangés de mauvais poil sur les bas-côtés

pour libérer la route. Il s'était senti mal à

l'aise, et ses hommes aussi, de passer entre deux haies de regards

peu amènes. Il m'a dit : “Ces bamboulas devaient

nous prendre pour des gendarmes, encore heureux qu'on nous ait pas

fait un mauvais parti."

Nous

avons comparé nos listes de prisonniers. Il tenait à ce

que je vérifie l'identité de chacun et que tout soit en

règle. Après quoi, il m'a demandé d'écrire

la date, au quart d'heure près, et d'apposer ma signature au

bas de sa propre liste, en manière de décharge. La

guerre m'a appris à me méfier de tout, en particulier

de signer des papiers dont on ne sait pas sur quel bureau ils vont

atterrir, mais il était mon supérieur, le

lieutenant-médecin m'a dit d'emblée être là

pour soigner des blessures et rien d'autre, j'ai obéi.

Satisfait, l'adjudant est remonté en selle, m'a souhaité

bon courage, et tous les dragons s'en sont allés, dans un

grand nuage d'haleine blême.

J' ai

fait délier les prisonniers. Ils se sont assis, de çà,

de là, sur une vieille poutre ou un pan de mur effondré.

On leur a donné à boire et des biscuits. Ils étaient

seuls en eux-mêmes, pas lavés depuis plusieurs jours,

ils avaient froid.

La

liste dactylographiée que m'avait donnée mon

commandant, je l'ai encore, elle est là, dans une poche de mon

peignoir, avec d'autres choses que je vous remettrai tout à

l'heure. Vous y trouverez leurs noms et leurs prénoms, mais

j'ai pris le pli des tranchées, il m'est plus facile de les

appeler comme on les appelait à la guerre.

Le

plus âgé des cinq, trente-sept ans, était un

menuisier parisien du quartier de la Bastille. On l'appelait

Bastoche, mais plus souvent l'Eskimo, parce qu'il avait couru le

Grand Nord dans sa jeunesse. Je ne lui ai pas beaucoup parlé à

ce moment-là, dans ce village en ruine, mais il avait à

ses pieds des bottes allemandes et je me suis étonné

qu'on les lui ait laissées. Il m'a dit : “On m'a pris comme ça. J ' ai réclamé

des godillots mais on me les a refusés." Je me suis

étonné aussi qu'il n'ait pas été mobilisé

dans la territoriale. Il m'a dit qu'il était rentré

d'Amérique, pour son service, avec trois ans de retard. De

toute manière, on bouchait maintenant les trous, dans les

bataillons, avec plus vieux que lui. Je lui ai dit : “Eh bien, c'est malin ce que tu as fait." Il m'a répliqué

qu'il n'avait rien fait du tout, que c'était un accident, et

une belle saloperie de l'avoir condamné. Il me regardait droit

dans les yeux.

Un

deuxième, trente et un ans, était un caporal dégradé

qu'on appelait Six-Sous, j'ignore pourquoi.

Lui,

il affirmait hautement s'être tiré un coup de fusil

exprès, que si c'était à refaire, il

recommencerait. Il m'a traité, sauf mon respect, de

traîne-savates des assassins. Il était soudeur en

banlieue de Paris et syndicaliste écarlate. Il avait la

fièvre. La douleur l'empêchait de dormir depuis

plusieurs jours. Je suivais le lieutenant-médecin tandis qu'il

allait de l'un à l'autre pour nettoyer les blessures et

refaire les pansements.

De

tous, Six-Sous était le plus salement touché. Le

lieutenant m'a dit, après l'avoir soigné : “C'est

une chance pour lui, cette neige. On serait en été, la

gangrène l'emporte plus vite que ce qui l'attend. ”

Un

autre était un Marseillais de vingt-six ans, récupéré

dans les prisons, qu'on appelait Droit Commun. Il était pâle

et exténué. Comme ce n'était pas indiqué

sur ma liste, je lui ai demandé son métier dans le

civil. Il m'a dit : “ J'en ai pas. Je suis un pauvre fils

d'étranger, c'est marqué noir sur blanc dans mon livret

militaire. Alors, si je suis pas vraiment français, pourquoi

on me tue ? ” Il a pris la

cigarette que je lui offrais en me

Weitere Kostenlose Bücher