![Warum die Deutschen? Warum die Juden?: Gleichheit, Neid und Rassenhass - 1800 bis 1933 (German Edition)]()

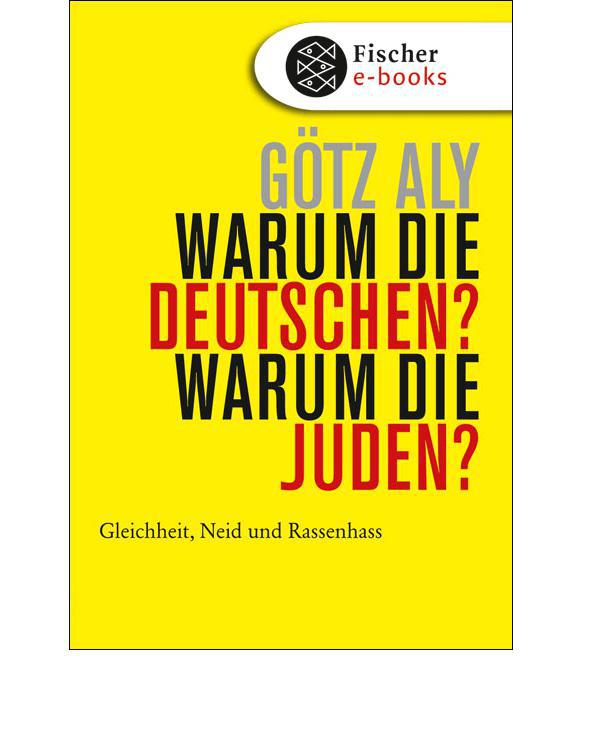

Warum die Deutschen? Warum die Juden?: Gleichheit, Neid und Rassenhass - 1800 bis 1933 (German Edition)

lebensgeschichtlichen Konkretisierung. Meine Vorfahren väterlicherseits sind dafür ungeeignet. Sie gehörten seit dem beginnenden 18., andere seit dem frühen 19. Jahrhundert dem Bürgertum an, stellten preußische Kaufleute, Pfarrer, Offiziere, Oberforstmeister, Gymnasialdirektoren und Beamte. Dieser Teil der Familie veränderte seinen sozialen Status im 20. Jahrhundert nur wenig. Doch kann ich die Spannungen, die nachholender sozialer Aufstieg zu Anfang des 20. Jahrhunderts erzeugte und viele Deutsche zu Gefolgsleuten der NSDAP machte, an meinen Großeltern mütterlicherseits erläutern: an Friedrich (1888–1963) und Ottilie Schneider (1892–1968).

Meine Urgroßmutter Louise Schneider war die Tochter des schon erwähnten Friedrich-Wilhelm Kosnik. Sie besuchte die Höhere Töchterschule in Magdeburg, doch anders als ihr zum Studienrat aufstrebender Bruder beging sie einen Fehltritt. Sie wurde während des Landjahrs vom Gutsbesitzersohn schwanger und musste den Knecht Jakob Schneider heiraten. Ich kannte Louise noch. »Sei nie leichtsinnig, Kind«, pflegte sie zu sagen. Mein Großvater Friedrich entstammte der Zwangsehe. Er wurde katholisch getauft, wuchs in dem Straßendorf Platz in der Rhön auf, besuchte die einklassige Volksschule, musste im Alter von zehn Jahren zu wildfremden Leuten nach Schweinfurt ziehen, um die Realschule zu absolvieren. Das scheiterte. Nach vier Jahren brach Friedrich ab und lernte Kaufmann. Bald darauf zog er nach Frankfurt und von dort nach München. Wegen eines Beinleidens blieb ihm der Kriegsdienst erspart.

Meine Großmutter Ottilie wuchs in dem hessischen Dorf Mörfelden als Jüngste von fünf Geschwistern auf. Die Mutter starb früh, der Vater arbeitete sich zum Apothekenhelfer hoch – noch als 90-Jähriger ging er im Zweiten Weltkrieg seiner Arbeit nach. Die Familie war evangelisch. Ottilie wollte unbedingt Lehrerin werden, wurde jedoch mit 14 in ein Frankfurter Lebensmittelfilialgeschäft in die Lehre geschickt. In Abendkursen lernte sie den neuen Beruf der Stenotypistin und fand, unternehmungslustig wie sie war, ebenfalls eine Stelle in der bayerischen Hauptstadt. Dort heiratete sie Friedrich. Als 1921 die zweite Tochter zur Welt kam, kaufte Friedrich am selben Tag ein Klavier, zwei Jahre später wurde die dritte Tochter geboren. In München wohnte man in einer recht ordentlichen Gegend, die Töchter hießen nicht irgendwie, sondern Dorothea, Auguste Viktoria und Cecilie. Sie wurden evangelisch erzogen, erhielten alle Musikunterricht, machten später alle Abitur. »Lernt’s, damit ihr was werd’s«, war eine der stehenden Reden Ottilies. Ich habe sie noch im Ohr.

In München arbeitete Friedrich im Büro der Waggonfabrik Rathgeber. Nach dem Krieg blieb die Firma mit der Produktion von Güterwagen gut ausgelastet, die gemäß Friedensvertrag an Belgien und Frankreich zu liefern waren. 1925 fehlten Folgeaufträge. Rathgeber entließ einen großen Teil der Belegschaft. So wurde Friedrich am 31. März 1926 arbeitslos. In der Not gründete Ottilie einen winzigen Lebensmittelladen, trieb heimlich ab und hielt die Familie über Wasser. Damals trat Friedrich der NSDAP bei. Er bekleidete dort niemals eine Funktion; seinen Beitritt erklärte er 1948 im Entnazifizierungsverfahren so: »Ich wurde am 1. April 1926 erwerbslos. Als Ernährer einer Familie mit Kindern im Alter von sechs, vier und zwei Jahren geriet ich in große Not. Da besuchte ich eine Versammlung der NSDAP, in der der Münchener Stadtrat Dr. Buckeley über die Behebung der Arbeitslosigkeit sprach, und im guten Glauben an diese Ausführungen trat ich der Partei bei.« Die Akte zeigt Friedrich Schneider als harmlosen, arbeitsamen und integren Menschen. Die Entnazifizierungskammer sah es nicht anders. [308]

Im Herbst 1926 fand Friedrich wieder Arbeit. Auf Provisionsbasis begann er bei der Firma Imperial Feigenkaffee, später wurde er angestellter Reisevertreter, genannt Verkaufsbeamter. Er klapperte die Einzelhandelsgeschäfte in Niederbayern und in der Oberpfalz ab, kam am Samstagnachmittag nach Hause, schwer bepackt mit billig gekauften Lebensmitteln, und zog am Montag in der Frühe wieder los. Erst von 1939 an arbeitete er im Innendienst der Firma. Friedrichs Jahresgehalt betrug 1931 genau 3960 Mark, stieg 1939 auf 4560 Mark, hinzu kamen während des Krieges rund 800 Mark pro Jahr infolge von Überstunden, Nacht- und Sonntagsdiensten. Von seiner tatkräftigen Ottilie genötigt, kaufte er 1937 ein kleines, neu gebautes

Weitere Kostenlose Bücher