![Warum die Deutschen? Warum die Juden?: Gleichheit, Neid und Rassenhass - 1800 bis 1933 (German Edition)]()

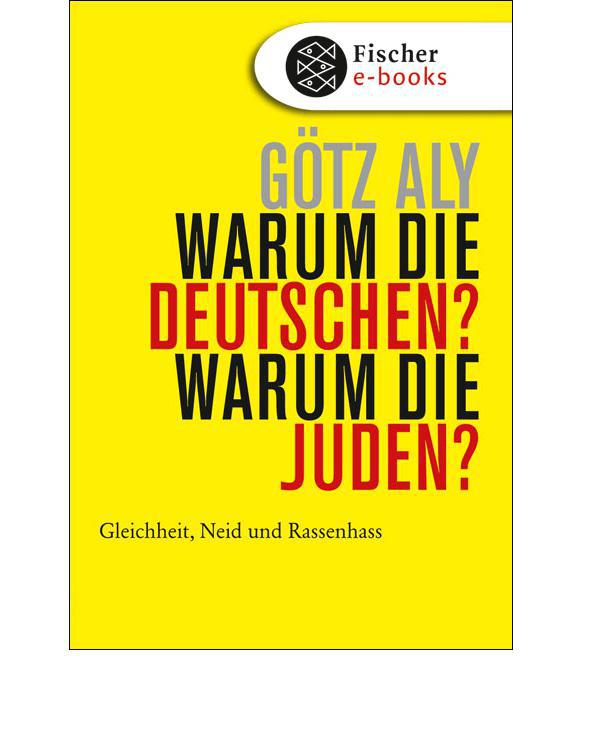

Warum die Deutschen? Warum die Juden?: Gleichheit, Neid und Rassenhass - 1800 bis 1933 (German Edition)

Parlamentarismus, Protest gegen die Niederlage und Versailles, Protest gegen das Wirtschaftssystem und Protest gegen die Herrschaft des Rationalismus und Materialismus.« So ordnete der Politikwissenschaftler Sigmund Neumann die Partei Hitlers 1932 ein. Besonders hob er deren breite gesellschaftliche Fundierung hervor. Die Partei hatte weit aufgefächerte Massenorganisationen geschaffen, die der Atomisierung des Einzelnen in einer als kalt empfundenen Welt Geborgenheit anboten – sei es in Frauen- und Jugendbünden, in studentischen und berufsständischen Organisationen, in Musik-, Kraftfahrer- und Segelfliegergemeinschaften, in geselligen Männervereinen oder gröberen, militärisch durchstrukturierten Aufmarsch- und Straßenkämpferbrigaden, genannt Sturmabteilungen. Niemand sollte beiseitestehen, jeder angesprochen werden.

Die Anziehungskraft der national-sozialen Bewegung beruhte auf vager, jedoch gesellschaftlich ganzheitlicher Programmatik, auf radikaler Tatpropaganda (»Handeln statt verhandeln«), auf straffer Parteiarbeit und der Autorität des Führers. Neumann sprach von einem »völlig neuen Typus moderner Parteien«, der »heterogenste Elemente« im Namen der »totalen Volksgemeinschaft« in sich vereinige. [336] Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite verdankte die NSDAP ihren Durchbruch dem Verschleiß der Weimarer Koalition. Demokratisch gemäßigte Politiker hatten sich zehn Jahre lang an kaum lösbaren Problemen abgemüht: an den Kriegsfolgen und Siegermächten, an dem zur kühlen republikanischen Verfahrensdemokratie wenig bereiten Volk und schließlich an der Weltwirtschaftskrise. Wie der Krieg schien auch sie die Option zu widerlegen, der Einzelne könne sich alleine aus dem Abwärtssog herauskämpfen. Nichts zählte mehr, weder individuelle Tüchtigkeit, gute Ausbildung, langjährige Betriebszugehörigkeit noch freiwilliger Lohnverzicht. Jeder vierte abhängig Beschäftigte wurde arbeitslos. Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz behalten konnten, hatten Kurzarbeit und erhebliche Lohneinbußen hinzunehmen. Die deutsche Industrieproduktion ging um 40 Prozent zurück, die Realeinkommen sanken um ein Drittel.

Um die ökonomischen und politischen Zusammenhänge der Weltwirtschaftskrise zu verstehen, erscheint es hilfreich, kurz zu rekapitulieren, was die Hyperinflation zu Beginn der Zwanzigerjahre bewirkt hatte. Sie erreichte im Herbst 1923 ihren Höhepunkt und konnte dann mit einem radikalen Währungsschnitt beendet werden. Was bedeutete das ökonomisch? Der deutsche Staat hatte die Kosten für den Ersten Weltkrieg zu 83 Prozent mit Krediten finanziert, und zwar in Form von Anleihen, die das patriotische Bürgertum gezeichnet hatte. Weil diese Anleihen in der Inflation ebenso wie das Geld entwertet wurden, war die öffentliche Hand ihre Schulden los. Doch wurden bei Lichte besehen die Kriegsschulden lediglich vom staatlichen auf den privaten Sektor der Wirtschaft umgebucht. So weit die materielle Seite. Ideell zerstörte die Inflation das bürgerliche Vertrauen in den neuen Staat und untergrub dessen politisches Fundament – genau so, wie es John Maynard Keynes 1919 in seiner Kritik des Versailler Vertrags vorhergesagt hatte (vgl. S. 158–161).

Praktisch sanken Kapital- und Investitionskraft der deutschen Industrie und Landwirtschaft im selben Verhältnis, wie der Staat seine Schulden 1923 annullierte. Um das Chaos zu überwinden, um den Menschen Arbeit zu geben und um die Reparationen zu bezahlen, musste die Wirtschaft wieder in Schwung kommen. Weil Kapital in Deutschland knapp und teuer war, stand der Zinsfuß Anfang 1924, unmittelbar nach dem Ende der Inflation, auf sage und schreibe 25 Prozent. Auch in der Boomphase 1927/28 lag er für normale Industriekredite weiterhin bei neun bis zehn Prozent, für Hypotheken noch etwas höher. Dank guter Zinserträge, einigermaßen stabiler politischer Verhältnisse und deutscher Erfindungsfreude, dank tüchtiger Ingenieure und Arbeiter zog die kapitalarme Wirtschaft gewaltige Mengen von ausländischem Geld an. Verbunden mit der wiedererwachten Tatkraft der Deutschen ermöglichte die mit übergroßen Zins- und später Tilgungslasten erkaufte Kapitalzufuhr das kleine Wirtschaftswunder der Jahre 1925 bis 1928. Die damit verbundene Spekulation auf beachtliche Extragewinne schuf eine der Voraussetzungen für die heftigste Weltwirtschaftskrise der Geschichte. Sie traf Frankreich kaum, besonders stark Deutschland und die USA.

In dieser Situation wurde

Weitere Kostenlose Bücher