![Wiedersehen in Barsaloi]()

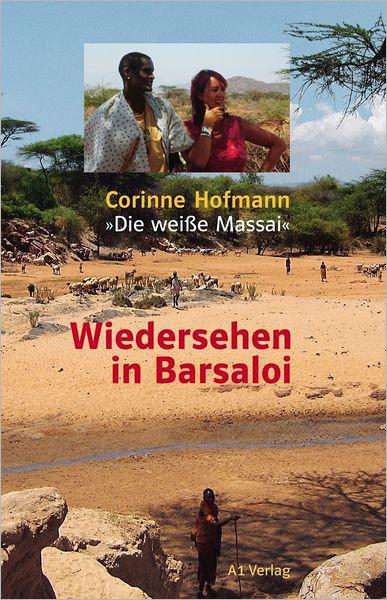

Wiedersehen in Barsaloi

Kopf.

Plötzlich werden seine Augen dunkel und zwischen seinen Augenbrauen taucht jene bedrohliche Falte auf, die mir früher immer etwas Unangenehmes ankündigte. Mit ernster Stimme fragt er: »Wo ist mein Kind? Warum ist mein Kind nicht hierher gekommen?« Mein Herz setzt einen Moment aus, um dann doppelt so schnell weiterzuschlagen. Ich schaue ihm fest in die Augen und erkläre, dass Napirai zur Zeit viel für die Schule arbeiten muss. Bestimmt werde sie aber später einmal, wenn sie alles hinter sich habe, nach Barsaloi kommen. Sein Gesicht entspannt sich, während er mich prüfend ansieht und sagt: »Okay, it’s okay. I wait for my child. I really hope that she will come.«

Ich schaue in die Richtung eines langen Gebäudes und erkenne dort Lketingas älteren Bruder, Papa Saguna. Er sitzt mit anderen Männern im Schatten und schaut zu uns herüber. Erfreut winke ich ihm zu, worauf er sich erhebt und auf uns zukommt. Wir begrüßen uns mit einem herzlichen, aber respektvollen Handschlag. Er ist sozusagen das Oberhaupt der Familie, da der Vater nicht mehr lebt und somit sein Wort als Ältester am meisten zählt. Er spricht nur Maa, was den Zugang zu ihm für mich erschwerte. Aber jetzt lächelt er, was mich sehr erleichtert. Früher wusste ich nie, ob er mich mochte oder nicht. In gewisser Weise erschien er mir immer als der Wildeste in der Familie. Wenn er mit seiner rauen Stimme spricht, hört es sich an, als ob er mit jemandem streiten würde. Er hatte uns als Trauzeuge auf unserer Hochzeitsreise nach Mombasa begleitet. Sein kindliches Staunen über das städtische Leben ist mir unvergesslich. In Mombasa erfüllten ihn die vielen halb nackten Touristen und das große Wasser mit Angst. Hier im Busch hingegen ist er sicher der Zäheste der Familie. Dass er hier ist, freut mich besonders. Später erzählt James, dass er trotz Fieber die vier Stunden von seinem Dorf hierher gelaufen ist, um bei meiner Ankunft anwesend zu sein.

Lketinga geht nun auf einen großen gepflegten Kral zu. Er geht uns voraus und ich bin aufs Neue fasziniert, wie dieser Mann sich bewegt. Wir nähern uns einem etwa zehn Meter langen, schmalen, grünen Holzhaus mit Wellblechdach. Es ist das Wohnhaus von James und seiner Familie, wie wir kurz darauf erfahren. Aus allen Richtungen höre ich immer wieder: »Supa, Mama Napirai. Serian a ge? Hallo, Mama Napirai, wie geht es dir?«

Wir durchschreiten das Dornengestrüpp, das unmittelbar neben dem Haus beginnt. Dieses etwa zwei Meter hohe Gestrüpp dient als Umzäunung und Schutz vor wilden Tieren und umgibt das Anwesen der gesamten Familie. Tagsüber wird nur ein schmaler Eingang freigelegt, der am Abend nach der Rückkehr der Tiere sorgfältig verbarrikadiert wird.

Alle paar Meter schüttle ich Hände und schaue in die verschiedensten Gesichter. Die meisten sind Frauen. Alle strahlen mich an und fragen neben dem üblichen »Supa«, ob ich mich noch an sie erinnere. Einige erkenne ich auf Anhieb, bei anderen weiß ich im Moment wirklich nicht, wie ich sie einordnen soll. Eine sehr alte Frau mit zahlreichen Zahnlücken begrüßt mich strahlend und spuckt auf meine Hände, sozusagen als Segnung. Ihr altes, faltiges Gesicht erkenne ich deutlich. Sie ist die Mutter des Mädchens, das ich damals einige Stunden nach der Beschneidung in der Hütte besucht hatte. Es wohnte in unserer Nachbarschaft, wurde mit zwölf Jahren verheiratet und, wie bei den Samburu üblich, am frühen Morgen der Hochzeit diesem schrecklichen Ritual unterzogen. Gerne würde ich diese Frau nach ihrer Tochter fragen, denn ich kann mich sehr gut an sie erinnern. Sie war ein sehr fröhliches Kind. Aber vor allem die älteren Menschen verstehen hier nur die Maa-Sprache, die ich, von ein paar Floskeln abgesehen, leider nicht beherrsche. Plötzlich fühle ich mich hilflos, da ich so viel sagen möchte und doch nur stumm dastehen kann. Mit Mama wird es mir ähnlich ergehen.

James schiebt mich weiter. Im Kral befinden sich noch drei größere Wohnmanyattas sowie zwei kleinere, in denen tagsüber die jungen Zicklein gehalten werden, während ihre Mütter unterwegs auf Grassuche sind. Die Neugeborenen hingegen werden sogar in die Wohnmanyatta mitgenommen. Die Wände einer Manyatta bestehen aus dünnen Holzpfählen, die dicht miteinander verbunden sind. An verschiedenen Stellen blättert getrockneter Kuhdung von den Wänden. Das Dach bilden Ziegenhäute, selbst geflochtene Sisalmatten, einige Säcke und Kartonteile. Alles ist irgendwie

Weitere Kostenlose Bücher