![Wolfsherz]()

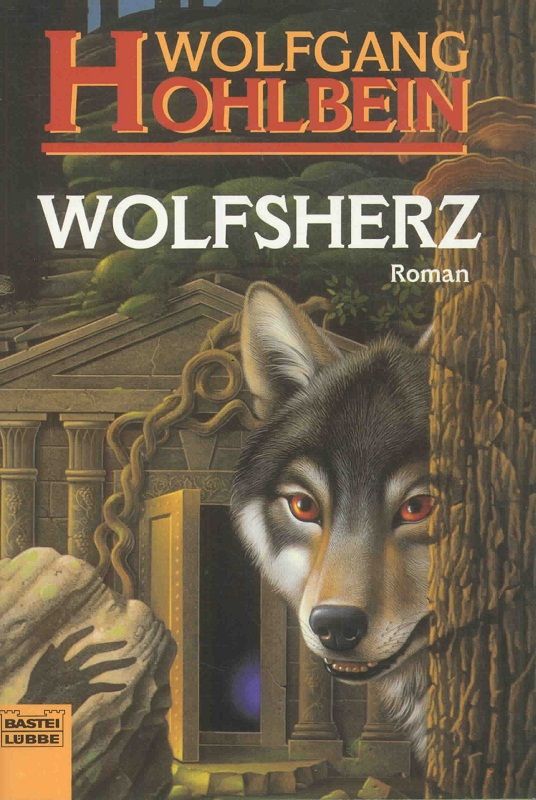

Wolfsherz

empfand.

Aber etwas an ihrer bloßen Gegenwart lahmte ihn. Der bloße

Gedanke,

sich auf eine Konfrontation mit ihr einzulassen, erschien ihm lächerlich.

Und er verstand nicht einmal, warum

Sonja stand auf; aber sie tat es auf eine Art und Weise, die er noch nie zuvor gesehen hatte, und die er auch nicht wirklich beschreiben konnte: eine sonderbare Mischung aus einem Sprung und einem fast schlangenhaften Gleiten, in der sich Kraft, Schnelligkeit und eine ungemeine Eleganz vereinigten. Diese Bewegung erschreckte ihn mehr als alles andere. Für eine halbe Sekunde hatte er plötzlich doch Angst vor ihr.

»Sag mir, wo sie ist«, sagte sie.

So elegant und kraftvoll ihre Bewegung gewesen war, so zwingend war mit einem Male ihre Stimme. In beidem lag nichts Drohendes; nicht einmal die Andeutung davon. Und doch hätte er ihr um ein Haar gesagt, wo sich Eva und Rebecca befanden.

»Nein«, antwortete er. Dieses eine Wort auszusprechen, kostete ihn fast alle Kraft, die er hatte. Sein Herz hämmerte. Er kam sich winzig vor und verloren, wie ein Kind, das einem Profiboxer gegenüberstand und die Mordlust in seinen Augen flackern sah.

»Liddia gehört zu uns«, beharrte Sonja. »Ihr könnt sie uns nicht einfach wegnehmen.«

»Das... klären Sie am besten mit den zuständigen Behörden«, preßte er mühsam hervor. Es fiel ihm immer noch schwer zu reden. Aber es wurde besser, als verliehe ihm schon der bloße Entschluß, ihr Widerstand entgegenzusetzen, neue Kraft. Immer noch unsicher, aber trotzdem schnell, stand er ebenfalls auf und deutete zur Tür.

»Und jetzt gehen Sie«, fuhr er fort, nervös und nicht in der Lage, ihr bei diesen Worten in die Augen zu blicken. »Bevor ich die Polizei rufe.«

»Das wirst du nicht«, behauptete Sonja lächelnd. »Aber ich gehe. Es ist schade, daß du nicht vernünftig bist.«

»Was soll das heißen?« schnappte Stefan. »Wollen Sie mir drohen?«

Das Zittern in seiner Stimme paßte nicht zu dem herausfordernden Ton, den er sich vorgestellt hatte, aber irgendwie war er auch sicher, daß Sonja sich so oder so nicht besonders beeindruckt gezeigt hätte.

»Nein«, sagte sie. »Du hast keinen Grund, uns zu fürchten. Wir wollen nur, was uns zusteht.«

»Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung?« fragte Stefan. Er sah Sonja an, daß sie nicht einmal verstand, wovon er redete.

»Gehen Sie«, sagte er. »Bitte. Ich muß... nachdenken.«

»Das solltest du tun«, bestätigte Sonja. »Wir kommen morgen wieder.«

Sie ging, ohne ein weiteres Wort, oder ihn auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen.

Stefan folgte ihr, schloß die Tür sorgsam hinter ihr wieder ab und legte die Kette vor. Dann wandte er sich um und eilte mit schnellen Schritten zum Fenster.

Er sah genau das, was er erwartet hatte; wenn auch weitaus mehr, als ihm lieb war. Auf dem Bürgersteig vor dem Haus standen gleich zwei zerlumpte Gestalten mit strähnigem Haar und abgerissenen Kleidern, die schon vor zwanzig Jahren aus der Mode gekommen sein mußten. Einen der beiden erkannte er wieder. Er hatte ihn bereits am Morgen gesehen.

Stefan wartete, bis Sonja aus dem Haus getreten war. Er wich einen halben Schritt vom Fenster zurück, obwohl er hinter der Gardine stand und kaum Gefahr lief, von unten aus gesehen zu werden - und selbst wenn, was wäre schlimm daran? -, behielt Sonja und ihre beiden unheimlichen Begleiter aber aufmerksam im Auge. Natürlich konnte er nicht verstehen, was sie redeten, aber ihre aufgeregten Gesten und die Blicke, die sie alle drei immer wieder zum Fenster heraufwarfen, sprachen ihre eigene, sehr deutliche Sprache. Stefan war mehr als nur ein

bißchen

erleichtert, als sie sich endlich herumdrehten und aus seinem Sichtfeld verschwanden.

Unverzüglich wandte auch er sich um, ging zum Telefon und rief Doms Nummer an. Er war immer noch nicht im Büro. Stefan hinterließ eine dringende Bitte um Rückruf, wählte dann die ersten drei oder vier Ziffern von Rebeccas Nummer im Krankenhaus und überlegte es sich dann anders, noch bevor die Verbindung zustande kam. Was er ihr zu sagen hatte, waren vielleicht nicht die Art Neuigkeiten, die man am Telefon bespricht.

Obwohl er eigentlich nicht gerne damit fuhr, nahm er Roberts BMW statt seines eigenen Wagens, um ins Krankenhaus zu fahren. Er traf diese Wahl ganz instinktiv - und, wie sich herausstellen sollte, ganz instinktiv richtig -, und erst, als er bereits im Wagen saß, wurde ihm bewußt, daß diese Entscheidung eine Menge über seine

Weitere Kostenlose Bücher