![3096 Tage]()

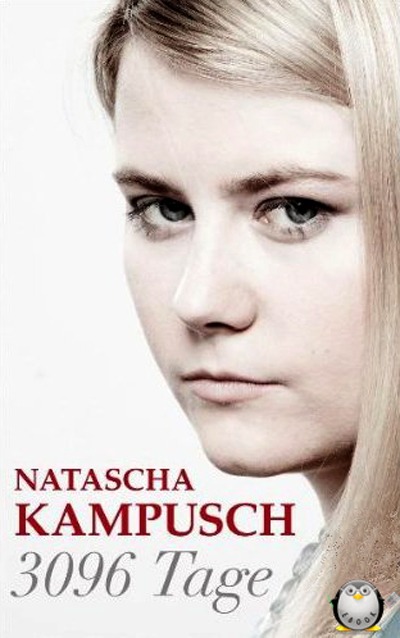

3096 Tage

Interviews: dem Österreichischen Fernsehen, der größten Tageszeitung des Landes, der Kronenzeitung, und dem Magazin News.

Vor diesem Schritt an die Öffentlichkeit hatte ich von vielen Seiten den Rat bekommen, meinen Namen zu wechseln und unterzutauchen. Man sagte mir, dass ich sonst niemals eine Chance auf ein normales Leben haben würde. Aber was ist das für ein Leben, in dem man sein Gesicht nicht zeigen kann, seine Familie nicht sehen darf und seinen Namen verleugnen muss? Was wäre das für ein Leben, gerade für jemanden wie mich, der all die Zeit in der Gefangenschaft darum gekämpft hat, sich nicht zu verlieren? Trotz all der Gewalt, der Isolation, der Dunkelhaft und all der anderen Qualen war ich Natascha Kampusch geblieben. Niemals würde ich jetzt, nach meiner Befreiung, dieses wichtigste Gut aufgeben: meine Identität. Ich trat mit meinem vollen Namen und mit unverhülltem Gesicht vor die Kameras und gab auch Einblicke in die Zeit der Gefangenschaft. Aber trotz meiner Offenheit ließen die Medien nicht locker, eine Schlagzeile jagte die nächste, immer abenteuerlichere Mutmaßungen bestimmten die Berichterstattung. Es schien, als würde die grausame Wahrheit allein noch nicht grausam genug sein, als müsse man sie über ein erträgliches Maß hinaus ausschmücken und mir damit die Deutungshoheit über das Erlebte entziehen. Das Haus, in dem ich so viele Jahre meines Lebens zwangsverbringen musste, wurde von Schaulustigen umlagert, jeder wollte den Schauer des Grauens spüren. Für mich war es eine absolute Horrorvorstellung, dass ein perverser Bewunderer des Verbrechers dieses Haus kaufen könnte. Eine Wallfahrtsstätte für jene, die ihre dunkelsten Phantasien darin verwirklicht sahen. Deshalb sorgte ich dafür, dass es nicht verkauft wurde, sondern mir als »Schadenersatz« zugesprochen wurde. Damit hatte ich einen Teil meiner Geschichte zurückerobert und unter Kontrolle.

Die Welle der Anteilnahme war in diesen ersten Wochen überwältigend. Ich bekam Tausende Briefe von wildfremden Menschen, die sich mit mir über meine Befreiung freuten. Nach ein paar Wochen zog ich in ein Schwesternheim beim Krankenhaus, nach wenigen Monaten in meine eigene Wohnung. Man fragte mich, warum ich nicht wieder bei meiner Mutter wohnte. Doch schon die Frage erschien mir so seltsam, dass mir gar keine Antwort darauf einfiel. Es war ja mein Plan gewesen, mit 18 Jahren selbständig zu sein, der mich all diese Jahre aufrecht gehalten hatte. Nun wollte ich das auch umsetzen, auf eigenen Füßen stehen und endlich mein Leben in Angriff nehmen. Ich hatte das Gefühl, dass mir die ganze Welt offenstand: Ich war frei und ich konnte alles tun. Alles. Eis essen gehen an einem sonnigen Nachmittag, tanzen, meine Schulausbildung wieder aufnehmen. Ich spazierte staunend durch diese große, bunte, laute Welt, die mich einschüchterte und euphorisierte, und sog gierig jedes kleinste Detail auf. Es gab vieles, was ich nach der langen Isolation noch nicht verstand. Ich musste erst lernen, wie die Welt funktioniert, wie Jugendliche miteinander umgehen, welche Codes sie verwenden, welche Gesten und was sie mit ihrer Kleidung ausdrücken wollen. Ich genoss die Freiheit und lernte, lernte, lernte. Ich hatte meine ganze Jugend verloren und so unendlich viel nachzuholen.

Erst langsam merkte ich, dass ich in ein neues Gefängnis gerutscht war. Schleichend wurden die Mauern sichtbar, die das Verlies ersetzten. Es sind subtilere Mauern, gebaut aus einem überbordenden öffentlichen Interesse, das jeden meiner Schritte bewertet und es mir unmöglich macht, wie andere Menschen die U-Bahn zu nehmen oder in Ruhe einkaufen zu gehen. In den ersten Monaten nach meiner Selbstbefreiung organisierte ein Stab von Beratern mein Leben für mich und ließ mir kaum Freiraum, um zu überlegen, was ich nun eigentlich machen wollte. Ich hatte geglaubt, mit meinem Schritt an die Öffentlichkeit meine Geschichte zurückerobern zu können. Erst mit der Zeit begriff ich, dass das gar nicht gelingen konnte. Es ging dieser Welt, die sich um mich riss, nicht wirklich um mich. Ich war durch ein schreckliches Verbrechen zu einer bekannten Person geworden. Der Täter war tot - es gab keinen Fall Priklopil. Ich war der Fall: der Fall Natascha Kampusch.

Die Anteilnahme, die einem Opfer entgegengebracht wird, ist trügerisch. Man liebt das Opfer nur, wenn man sich ihm überlegen fühlen kann. Schon mit der ersten Flut von Briefen erreichten mich auch Dutzende Schreiben,

Weitere Kostenlose Bücher