![72 Tage in der Hoelle]()

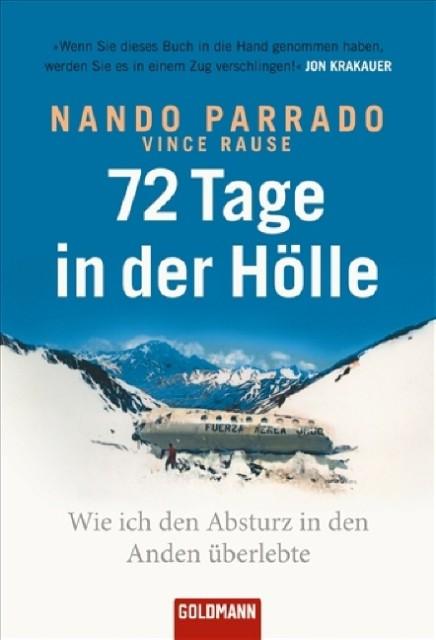

72 Tage in der Hoelle

lösten sich einfach auf wie ein Traum, der sich beim Erwachen verflüchtigt. Am nächsten Morgen spürte ich nur noch eine bittere, dumpfe Leere. Das Gebirge zwang mich dazu, mich zu ändern.Während mein Geist sich auf meine neue Realität einstellte, wurde er kälter und einfacher. Allmählich betrachtete ich das Leben so, wie es einem Tier im Überlebenskampf erscheinen muss: als simples Spiel, bei dem es um Gewinnen oder Verlieren, um Leben oder Tod ging. Urtümliche Instinkte fassten Fuß, unterdrückten komplizierte Gefühle und engten die Richtung meiner Gedanken ein, bis es nur noch zwei Dinge zu geben schien: die beängstigende Erkenntnis, dass ich sterben würde, und das tiefe Bedürfnis, bei meinem Vater zu sein.

In den Tagen nach Susys Tod war die Liebe zu meinem Vater das Einzige, was mich davor bewahrte, den Verstand zu verlieren. Immer wieder rief ich mir ins Gedächtnis, was ich ihm an Susys Grab versprochen hatte: Ich wollte zu ihm zurückkehren, ihm in all seinem Leid ein wenig beistehen. Mein Herz war voller Sehnsucht nach ihm, und es verging kein Augenblick, in dem ich ihn nicht in seiner Angst vor mir sah. Wer tröstete ihn? Wie kämpfte er gegen die Verzweiflung an? Ich malte mir aus, wie er nachts rastlos von einem leeren Zimmer ins andere wanderte oder sich bis zum Morgengrauen in seinem Bett herumwarf. Was für eine Folter musste es sein, sich so hilflos zu fühlen. Wie betrogen musste er sich vorkommen – ein ganzes Leben lang hatte er die Familie, die er so liebte, beschützt und umsorgt, und jetzt wurde sie ihm einfach entrissen. Er war der stärkste Mensch, den ich kannte, aber war er stark genug, um einen solchen Verlust zu ertragen? Würde er verzweifeln? Würde er die Hoffnung und seinen Lebenswillen verlieren? Manchmal waren meine Fantasien besonders lebhaft, und dann machte ich mir Sorgen, er könne sich etwas antun, könne sich entscheiden, seinem Leid ein Ende zu machen und den geliebten Menschen in den Tod zu folgen.

Solche Gedanken lösten in mir jedes Mal eine so umfassende, drängende Welle der Liebe aus, dass es mir den Atem nahm. Ich konnte den Gedanken, dass er auch nur eine Sekunde länger leiden sollte, nicht ertragen. In meiner Verzweiflung beschimpfte ich lautlos die hohen Gipfel, die über der Absturzstelle in den Himmel ragten, mir den Weg zu meinem Vater versperrten und mich an diesem üblen Ort festhielten, wo ich nichts tun konnte, um ihm zu helfen. Diese klaustrophobische Frustration nagte an mir. Ich hatte das Gefühl, lebendig begraben zu sein, und geriet in Panik. Eine tief sitzende Furcht ergriff mich, als wäre die Erde unter meinen Füßen eine tickende Bombe, die jede Sekunde hochgehen konnte, oder als stünde ich mit verbundenen Augen vor einem Exekutionskommando und wartete darauf, dass die Gewehrkugeln in meine Brust schlugen. Dieses entsetzliche Gefühl der Verletzlichkeit – die Gewissheit, dass der Untergang in wenigen Augenblicken bevorstand – verließ mich nie. Und es erzeugte in mir einen manischen Drang, zu fliehen. Ich kämpfte gegen diese Angst an, so gut ich konnte, gab mir Mühe, mich zu beruhigen und nüchtern zu denken, aber in manchen Augenblicken drohten die animalischen Instinkte den Verstand zu überwältigen, und dann musste ich meine ganze Kraft zusammennehmen, um nicht blind in das Gebirge hineinzustürmen.

Anfangs gab es für mich nur eine Methode, um etwas gegen solche Ängste zu tun: Ich stellte mir im Geist den Augenblick vor, in dem die Rettungskräfte eintrafen und uns abholten. In den ersten Tagen des Martyriums klammerten wir uns alle an diese Hoffnung. Marcelo nährte sie mit seinen Behauptungen, aber als ein Tag nach dem anderen verstrich und das Ausbleiben der Retter immer schwerer zu erklären war, griff Marcelo, ein zutiefst gläubiger Katholik, mehr und mehr auf die Überzeugungen zurück, die sein Leben schon immer geprägt hatten. »Gott liebt uns«, sagte er dann. »Er würde nicht von uns verlangen, dass wir solche Leiden erdulden, nur um sich dann von uns abzuwenden und uns einen sinnlosen Tod sterben zu lassen.« Er beharrte darauf, es stehe uns nicht zu, zu fragen, warum Gott uns eine so schwere Prüfung auferlegte. Unsere Pflicht – gegenüber Gott, unseren Angehörigen und den anderen in unserer Gruppe – sei es, am Leben zu bleiben, unsere Ängste und Qualen anzunehmen und noch lebendig zu sein, wenn die Retter uns endlich fanden.

Marcelos Worte verfehlten ihre Wirkung bei den anderen nicht, und die

Weitere Kostenlose Bücher