![72 Tage in der Hoelle]()

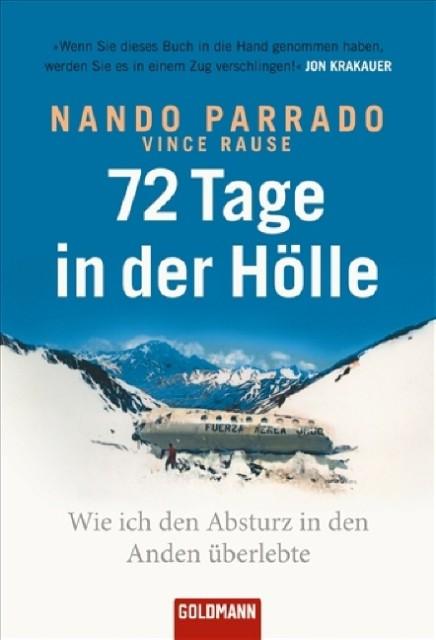

72 Tage in der Hoelle

noch dadurch zu stillen, dass wir Brocken des schmutzigen Schnees kauten, auf dem wir herumkrochen und schliefen. Ein noch größeres Problem war der Hunger. Da wir von den Leichen abgeschnitten waren, hatten wir nichts mehr zu essen und wurden schnell schwächer. Uns war zwar bewusst, dass die toten Lawinenopfer in unserer Reichweite lagen, aber mit dem Gedanken, sie zu zerlegen, freundeten wir uns nur langsam an. Bisher war das Fleisch stets außerhalb des Flugzeugs klein geschnitten worden, und außer denen, die es taten, musste niemand dabei zusehen. Wir wussten nie, von welcher Leiche das Fleisch stammte. Außerdem waren die Leichen im Freien nach so vielen Tagen unter dem Schnee derart steinhart gefroren, dass es einfacher war, sie als leblose Gegenstände zu betrachten. Die Toten in der Maschine auf diese Weise distanziert zu sehen war unmöglich. Sie waren noch einen Tag zuvor warm und lebendig gewesen.Wie konnten wir Fleisch essen, das vor unseren Augen von diesen erst kurz zuvor verstorbenen Körpern abgeschnitten wurde? Stillschweigend kamen wir überein, dass wir lieber hungern wollten, bis das Unwetter vorüber war. Aber am 31. Oktober, dem dritten Tag unter der Lawine, hielten wir es nicht mehr aus. Ich weiß nicht mehr, wer es war – vielleicht Roberto oder Gustavo: Jedenfalls fand irgendjemand ein Stück Glas, fegte den Schnee von den Toten und fing an zu schneiden. Es war entsetzlich zuzusehen, wie er einen Freund aufschlitzte, und das leise Geräusch zu hören, wenn das Glas durch die Haut in die darunter liegende Muskulatur fuhr. Als man mir ein Stück Fleisch in die Hand drückte, war ich abgestoßen. Zuvor hatten wir das Fleisch immer in der Sonne getrocknet – dabei hatte sich sein Geschmack abgeschwächt, und es war von der Konsistenz her genießbarer geworden. Aber der Brocken, den Fito mir jetzt gab, war weich, schmierig und mit Blut und feuchtem Fett gesprenkelt. Als ich es in den Mund steckte, musste ich heftig würgen, und es bedurfte meiner ganzen Willenskraft, es hinunterzuschlucken. Viele andere musste Fito energisch drängen, bevor sie etwas aßen, und seinem Cousin Eduardo stopfte er sogar mit Gewalt etwas in den Mund. Manche jedoch, vor allem Numa und Coche, die Menschenfleisch auch unter besseren Bedingungen kaum hinunterbekamen, ließen sich nicht zum Essen überreden. Insbesondere Numas Weigerung machte mir Sorgen. Er gehörte zum Expeditionsteam, und ich baute fest auf ihn; der Gedanke, ohne ihn loszuziehen, gefiel mir gar nicht.

»Numa, du musst etwas essen«, sagte ich zu ihm. »Wir müssen dich bei uns haben, wenn wir auf die Wanderung gehen. Du musst stark bleiben.«

Numa schnitt eine Grimasse und schüttelte den Kopf. »Ich konnte das Fleisch schon vorher kaum essen«, sagte er, »und so wie jetzt kann ich es nicht ertragen.«

»Denk an deine Familie«, sagte ich. »Wenn du sie wiedersehen willst, musst du etwas essen.«

»Tut mir leid, Nando«, erwiderte er und wandte sich ab. »Ich kann es einfach nicht.«

Ich wusste, dass hinter Numas Weigerung mehr steckte als nur der Ekel. Irgendwie hatte er einfach genug, und seine Weigerung zu essen war eine Auflehnung gegen unser Leben, das zu einem unentrinnbaren Albtraum geworden war. Ich empfand das Gleiche. Wer konnte eine solche Litanei des Schreckens überleben, wie wir sie erdulden mussten? Womit hatten wir das ganze Elend verdient? Welchen Sinn hatte unser Leiden? Hatte unser Leben überhaupt einen Wert? Was für ein Gott konnte so grausam sein? Solche Fragen verfolgten mich in jedem Augenblick, aber irgendwie begriff ich, dass es gefährliche Gedanken waren. Sie führten zu nichts außer zu ohnmächtiger Wut, die schnell in Teilnahmslosigkeit umschlug. Und Teilnahmslosigkeit bedeutete an diesem Ort denTod, also bekämpfte ich die Fragen, indem ich an meine Familie dachte. Ich malte mir meine Schwester Graciela mit ihrem neugeborenen Jungen aus. Ich wollte so gern ein Onkel für ihn sein. Immer noch besaß ich die roten Babyschuhe, die meine Mutter in Mendoza für ihn gekauft hatte, und ich stellte mir vor, wie ich sie ihm über die kleinen Füße streifte, wie ich ihn auf den Kopf küsste und flüsterte: » Soy tu tío, Nando .« Ich dachte an Lina, meine Großmutter, die das liebevolle Lächeln und die leuchtend blauen Augen meiner Mutter hatte. Was hätte ich darum gegeben, an diesem entsetzlichen Ort ihre Arme um mich zu spüren! Ich dachte sogar an meinen Hund Jimmy, einen spielfreudigen Boxer, der mich

Weitere Kostenlose Bücher