![Ab ins Bett!]()

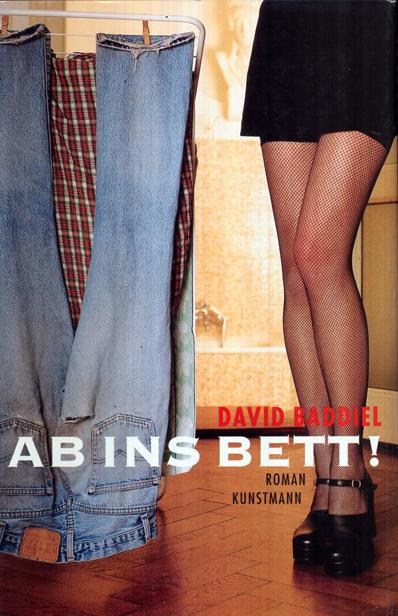

Ab ins Bett!

»Du läßt mir die Sache vor der Nase baumeln, wie ein arschpissiges Paradies - ein von der scheißigen Hindenburg freies Haus, achtzigtausend Pfund auf der Bank! - und dann reißt du es weg.« Er dreht den Kopf ab, holt tief Luft und schnauft sie wieder aus. »Ich weiß, warum du das getan hast. Weil du nicht mehr an mich rankamst. Ich war den Fels schon zu weit runtergerutscht, also hast du mich wieder ein kleines Stücken hochgezogen und mich wieder fallen lassen — nur um mich noch tiefer zu stoßen.«

Meine Mutter steht mit geschlossenen Augen da, zitternd, die Arme vor der Nummer LZ 129 verschränkt. Ich merke, wie mein Dad Gas für die letzte Gemeinheit gibt.

»Die Hindenburg ist explodiert, Irene. Verstehst du mich? Sie war nicht lufttüchtig. Sie ist verdammtnochmal auseinandergeknallt. BOOOM!!« Er wirft die Arme hoch und läßt sie durch die Luft kreisen. »Wie wär’s also, wenn wir endlich aufhören, ihr verdammtes Andenken zu ehren?«

Er ist zu weit gegangen.

»Dad. Kannst du bitte...«

»DA HAST DU SIE VERFOTZTNOCHMAL!!« Er wirft die Flasche in meine Richtung, viel zu schnell, als daß ich sie auffangen könnte. Obwohl ich nicht glaube, daß er sie wirklich als Wurfgeschoß dachte, zischt sie an meinem Kopf vorbei und zerspringt, oder eher explodiert, wie die Zuckerglasflaschen in Cowboyfilmen, am Glasschrank vor der Rückwand, der fünf Modelle der Hindenburg enthält und verschiedene Erinnerungsstücke: Flugtickets, den Paß eines Passagiers, eine Flugkarte mit der Route nach Manhattan. Der Wein tröpfelt die Schranktür runter wie das Blut all der tapferen Versuchspassagiere.

Mein Dad merkt, daß er ein bißchen zu weit gegangen ist, schüttelt den Kopf und marschiert aus dem Zimmer. Ehe ich zu meiner zitternden Mutter hinsehe, fällt mein Blick auf den Boden: Das Etikett auf einer der Scherben ist nicht mehr zu lesen.

»Ich kann nicht glauben, daß es ihm nur ums Geld geht«, sage ich und reiche meiner Mutter eine Tasse Tee. Ich wollte Mengen von Zucker reintun, was ja angeblich helfen soll, wenn jemand einen schrecklichen Schock erlitten hat — ich glaube, bei Schocks spielt es keine Rolle, daß das schockierende Ereignis selbst neunundfünfzig Jahre zurückliegt; zu manchen Menschen dringen Neuigkeiten eben sehr langsam vor -, aber meine Mutter wollte ihn unbedingt wie immer schwach und schwarz. Sie wringt seifigen Wein aus dem feuchten Tuch in die Küchenspüle, zieht einen Mundwinkel schief und hebt die Brauen.

»Achtzigtausend Pfund sind eine Menge Geld. Und die könnten wir gut gebrauchen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange dein Vater noch bei Amstrad arbeiten wird.«

»Wirklich?«

Sie wischt sich die Hände an der Schürze ab, nimmt mir die Tasse ab und verzieht wieder das Gesicht, halb aus Resignation, halb aus Zorn. »Er hatte einen Riesenstreit mit Brian Goldring.«

Brian Goldring — da staunen Sie, was? — ist ein Name, den ich kenne. Er ist der unmittelbare Vorgesetzte von meinem Dad.

»Das muß schon eine Weile angestanden haben...«

Sie nickt, trinkt einen Schluck Tee, nachdem sie auf ihre typische Art die Lippen schon lange gespitzt hat, ehe die Tasse sie erreicht.

»Aaaaah...«, macht sie nach dem ersten Schluck. »Aber du hast natürlich recht, bei der Entscheidung, zu verkaufen et cetera, geht es nicht nur ums Geld. Seit Mutti tot ist, hat sich alles verändert.« Sie guckt mich an, als sei sie am Ende einer langen Kette von Therapiesitzungen angekommen.

»Weißt du, Gabriel, plötzlich glaube ich, daß ich das ganze Hindenburg-Theater nur wegen Mutti veranstaltet habe. Nur, damit sie nicht denkt, ich hätte meinen Vater vergessen. Weißt du, irgendwie ist mir das plötzlich völlig klar.«

Obwohl sie immer noch redet wie im Fernsehnachmittagsprogramm, liegt ein Hauch Wahrheit und Tragik darin, vielleicht der erste ehrliche Blick auf ihr Leben. Also beschließe ich, den Vorteil zu nutzen. Inzwischen trocknet sie abwesend ein Brotmesser aus dem Geschirrständer ab.

»Mum?« Sie guckt leicht erschrocken auf, weiß aber eindeutig nicht, warum: Zum ersten Mal seit Jahren habe ich sie so angesprochen, das heißt, Mutter zu ihr gesagt. »Wirst du die Sache mit Dad auf die Reihe kriegen?«

Sie blinzelt in die mittlere Ferne. »Ich weiß es nicht, Gabriel. Ich weiß es wirklich nicht.« Wir sind also ein Stück weitergekommen. Die Zeiten, wo sie gesagt hätte »Was auf die Reihe kriegen?« sind vorbei.

»Du weißt ja, wie es ist, Gabriel«, sagt sie dann, »wenn

Weitere Kostenlose Bücher