![Afrika, Meine Passion]()

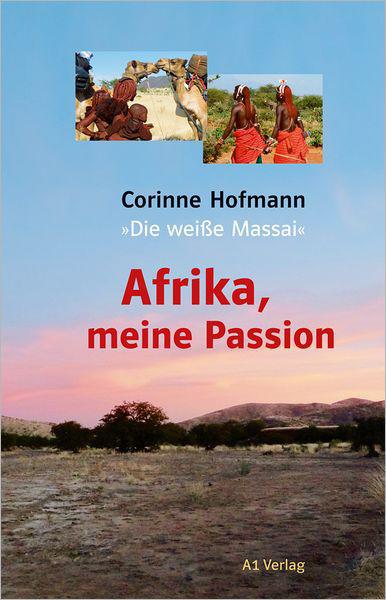

Afrika, Meine Passion

will ihn nicht enttäuschen, stelle mich hinter sein Bügelbrett, hebe das Eisen an und bin überrascht, wie schwer es ist, mindestens zwei Kilo. Damit locker und schnell über die Stoffe zu gleiten, ist für mich unmöglich. Ich bleibe schon nach einigen Zentimetern am Stoff hängen, und alle drei lachen herzlich. In mein eigenes Lachen mischt sich heftiger Husten. Da wird der Bügelmann auf einmal ernst und erklärt: »Ja, es ist eine ungesunde Arbeit, wegen des Kohlestaubs, den man dauernd einatmet. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und kann nicht mehr allzu lange selber weiterbü-geln, weil ich an manchen Tagen unter Atemnot leide. Ich muss aber eine Frau und zwei Kinder ernähren. Und in einer Woche heirate ich meine Frau kirchlich«, verkündet er voller Stolz. »Warum erst jetzt?«, will ich wissen. »Nun, eine Hochzeit kostet sehr viel Geld. Alle Verwandten werden kommen. Über hundert Leute muss ich mit gutem Essen und Getränken versorgen. Viele müssen übernachten, weil sie von weit her nach Nairobi kommen. Doch jetzt, nach zehn Jahren Ehe, habe ich endlich das Geld beisammen und freue mich sehr, dass ich meiner Frau dieses Fest bieten kann«, sagt er vergnügt. Spontan gratuliere ich ihm zu diesem Vorhaben und wünsche ihm alles Gute. Ich habe gleich gespürt, dass er ein gütiger und ehrlicher Mann ist. Auch die Kundschaft mag ihn, soweit ich das in den letzten drei Stunden beobachten konnte. Gerührt verabschiede ich mich von diesem tüchtigen Mann, der so zufrieden mit sich und seiner einfachen Welt ist und darüber hinaus seine Frau ehrt und schätzt.

Erfüllt und beflügelt von dieser Begegnung stapfen wir wieder durch einige sumpfige Gräben zurück zu unserem Auto. Tage später denke ich noch an den Bügelmann und nehme mir vor, nie mehr zu murren, wenn ich mein modernes Dampfbügeleisen auf mein Bügelbrett stelle, sondern dankbar zu sein, dass ich es nur mit der Steckdose verbinden muss und es anschließend fast ohne Aufwand über die Wäsche gleitet.

Das Grün aus dem Slum

Klaus konnte mir einen Termin bei einer französischen Hilfsorganisation namens Solidarités arrangieren, die für die Slumbewohner Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Bei einem der Projekte werden die Menschen angeleitet, in großen, mit Erde gefüllten Plastiksäcken Gemüse anzupflanzen. In einem Slum, in dem Garten ein Fremdwort ist, weil es einfach keine Flächen dafür gibt, hört sich diese Idee geradezu genial an. Gespannt möchte ich mehr darüber erfahren, diese Säcke mit eigenen Augen sehen und vor allem mit den Menschen sprechen.

Nachdem wir beim Hauptsitz der Organisation angekommen sind und ich mich vorgestellt habe, erklärt mir eine quirlige Agrarwissenschaftlerin zunächst die Projekte und bietet mir schließlich spontan an, mich morgen durch die Slums zu führen, damit ich einiges selbst in Augenschein nehmen kann.

Also besuche ich am nächsten Tag Kibera, den größten Slum Kenias. In Nairobi gibt es an die 200 Slums, in denen über die Hälfte der Bevölkerung lebt. Kibera hat eine Fläche von etwa drei Quadratkilometern, auf denen mehrere Hunderttausend Menschen hausen. Man kann sich vorstellen, wie eng alle aufeinander hocken müssen. Privatsphäre ist hier reine Illusion. Nur wenige Hütten haben Stromversorgung, und Wasser muss man in Kanistern anschleppen. Toiletten gibt es für mehrere hundert Menschen jeweils nur eine! Haben die Menschen kein Geld, die Benutzung zu bezahlen, oder ist die Wartezeit zu lang, müssen sie ihre Notdurft in Plastiksäcken verrichten. Kibera ist eine Stadt in der Stadt mit eigenen Gesetzen und Regeln. Jeder versucht, auf die eine oder andere Art zu überleben. Heute also werde ich einige Slumbewohner besuchen und ihre Lebensgeschichten hören.

Wir sind zu viert unterwegs, da man als »Weiße« nicht einfach durch diese Gegend spazieren kann. Man würde im Gewühl der Blechhütten die Orientierung verlieren und nicht mehr herausfinden, falls man den Aufenthalt überhaupt heil überstehen sollte. Als Erstes müssen wir uns beim District Officer melden, um die Erlaubnis zu erhalten, Kibera zu betreten. Wir tragen unser Anliegen vor und schreiben uns mit Namen und Adresse in ein Besucherbuch ein. Bevor man den Slum verlässt, muss man sich abmelden, damit der Officer einigermaßen Kontrolle darüber hat, ob Menschen verschwinden. Zu Fuß stapfen wir knöcheltief durch Schlamm, Exkremente und Dreck. Zum Glück habe ich auch heute Gummistiefel an, die mir nun gute Dienste leisten.

Z

Weitere Kostenlose Bücher