![Ana Veloso]()

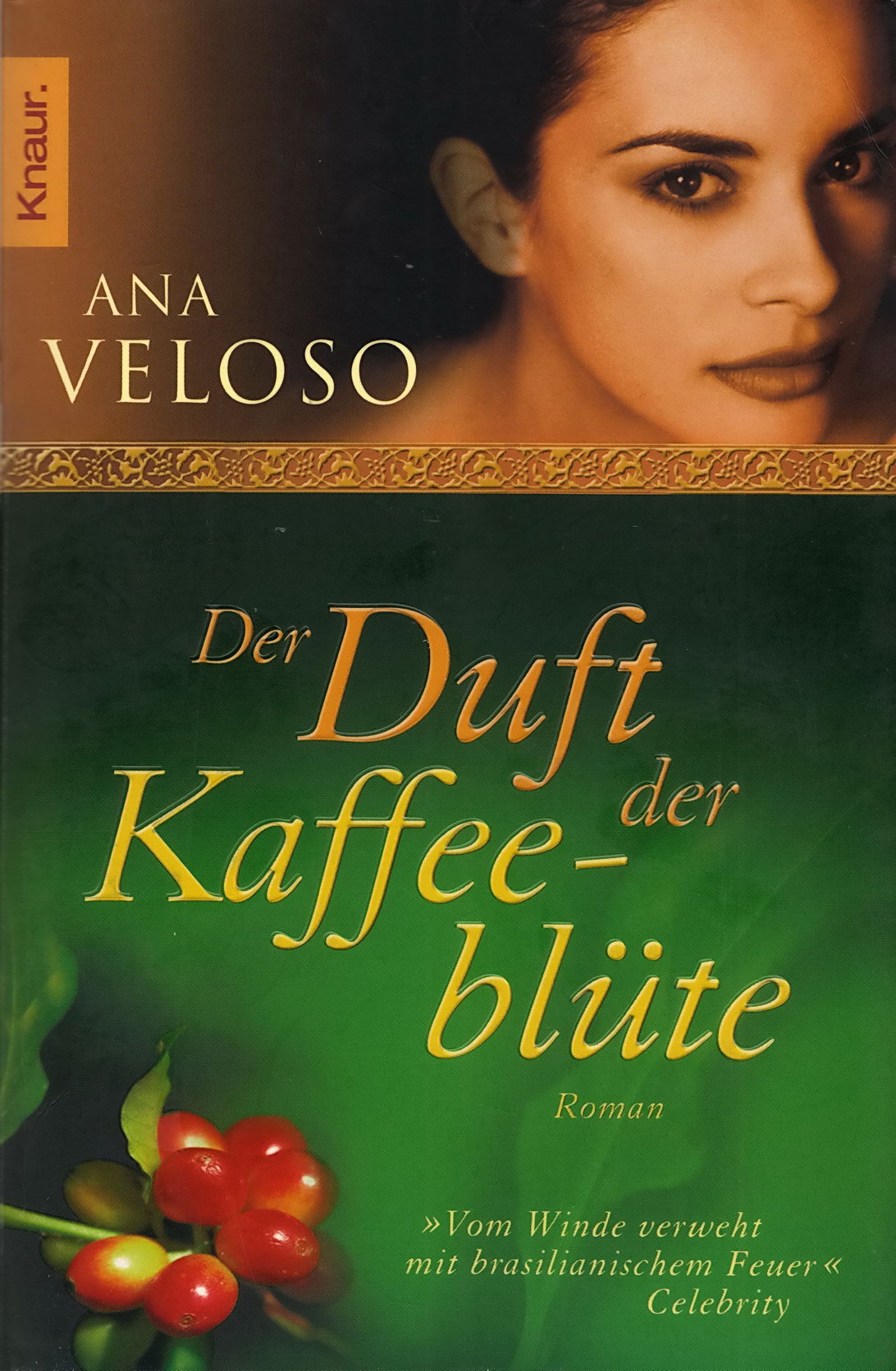

Ana Veloso

saßen beide im Speisesaal und warteten auf ihre Tochter,

die ausnahmsweise die Letzte war, weil sie sich von der Kaffeeblüte zum Träumen

hatte hinreißen lassen.

»Sag meinen Eltern, dass ich schon unterwegs

bin.«

»Sehr wohl, Sinhá Vitória.« Miranda knickste

ungelenk, drehte sich um und schlug hinter sich die Tür zu.

»Himmel!« Ungehalten zog Vitória die Brokat-Vorhänge

zu, warf sich ihren mit echten Brüsseler Spitzen besetzten Morgenmantel über

und blickte in den Spiegel auf ihrem Frisiertisch. Mit geübtem Griff flocht sie

ihr Haar zu einem Zopf, der ihr fast bis zur Taille reichte, um diesen dann zu

einem sittsamen Knoten im Nacken zu drehen. Dann schlüpfte sie in ihre

Hausschuhe und machte sich auf den Weg zum Speisezimmer.

Alma und Eduardo da Silva erwarteten sie mit

vorwurfsvollen Blicken.

»Vitória, mein Kind.« Mit belegter Stimme begrüßte

Dona Alma ihre Tochter. Vitória ging zu ihr und drückte ihr einen Kuss auf die

Stirn.

»Mamãe, wie geht es Ihnen heute Morgen?«

»Unverändert, Liebes. Aber nun lass uns beten,

damit dein Vater endlich essen kann. Er hat es eilig, wie du weißt.«

»Papai, es tut mir ...«

»Seht! Später.«

Dona Alma hatte die Hände bereits gefaltet und

murmelte ein kurzes Morgengebet. Mit den dunklen Ringen unter den Augen, den

knotigen, rheumatischen Fingern und dem streng zurückgebundenen Haar, das

bereits von zahlreichen grauen Strähnen durchzogen war, sah sie aus wie eine

Greisin. Dabei war Alma da Silva erst 42 Jahre alt, ein Alter, in dem diverse

andere Damen der Gesellschaft immerhin noch tanzten und den Ehemännern ihrer

Freundinnen schöne Augen machten. Und so peinlich deren Auftritte auch sein

mochten – manchmal wünschte sich Vitória, ihre Mutter sei ebenfalls so lebenslustig

und ein bisschen weniger märtyrerhaft. »Amen«, beendete Eduardo da Silva

ungeduldig das Gebet, kaum dass seine Frau den letzten Vers aufgesagt hatte.

»So, liebe Vita, jetzt darfst du dich

entschuldigen, wenn es das ist, was du vorhin sagen wolltest.« Ihr Vater biss

herzhaft in seine torrada, auf die er einen ungehörigen Berg von Frischkäse

und Guavengelee getürmt hatte. Aber sowohl seine Frau als auch seine Tochter

sahen es ihm nach. Eduardo da Silva stand jeden Tag um vier Uhr in der Früh

auf, arbeitete zwei Stunden an seinem Schreibtisch, um sich schließlich bei

Sonnenaufgang seinen anderen Pflichten als Fazendeiro zu widmen. Er inspizierte

die Ställe und die senzalas, die Sklavenunterkünfte, ritt über die

Felder und begutachtete die Kaffeesträucher, gab dem Vorarbeiter Anweisungen für

den Tag und hatte immer noch ein freundliches Wort für den Schmied oder die

Melkerin übrig. Gegen acht Uhr kam er zurück zum Herrenhaus, um gemeinsam mit

seiner Frau und seiner Tochter zu frühstücken – ein Ritual, das ihm heilig war.

Kein Wunder, dass er dann ausgehungert war und zuweilen gegen die Tischsitten

verstieß.

Jetzt wischte er sich die Krümel aus seinem

Vollbart, der ähnlich eindrucksvoll war wie der des Kaisers.

»Papai, entschuldigen Sie. Ich hatte tatsächlich

ganz vergessen, dass Sie heute nach Vassouras müssen. Aber haben Sie nicht

gesehen: Der Kaffee blüht. Ist es nicht herrlich?«

»Ja, ja, die Ernte verspricht wirklich gut zu

werden. Ich hoffe nur, dass Senhor Afonso heute Morgen nicht dasselbe gedacht

hat und wieder einen Rückzieher macht.«

»Das wird er nicht, Papai. Keine noch so reiche

Ernte kann ihn mehr retten. Diesmal wird er verkaufen.«

»Dein Wort in Gottes Ohr, Vita. Aber bei Afonso

weiß man nie. Der Mann ist verrückt und unberechenbar. Würdest du mir bitte die

Brioches reichen?«

Der Korb mit dem Gebäck stand direkt vor Dona

Alma, die ihrer Tochter zuvorkommen wollte. Doch als sie danach griff, hielt

sie mitten in der Bewegung inne und verzog das Gesicht vor Schmerz. »Mamãe? Ist

es wieder schlimmer geworden?«

»Die Schmerzen sind einfach grauenhaft. Aber

macht euch um mich keine Gedanken, ich werde nach Doutor Vieira schicken. Sein

Schmerzmittel hat beim letzten Anfall Wunder gewirkt. Wirst du Félix heute

entbehren können?«, fragte sie ihren Mann. Félix war auf Boavista der Junge für

alles. Er war vierzehn Jahre alt, hoch gewachsen und von kräftiger Statur. Doch

bei der Ernte konnte er nicht eingesetzt werden: Er war stumm, und den Hänseleien

der Feldsklaven konnte er nur mit seinen Fäusten begegnen. Nach ein paar Wochen

auf den Feldern, von denen Félix allabendlich mit schlimmen Blessuren

Weitere Kostenlose Bücher