![Bevor Alles Verschwindet]()

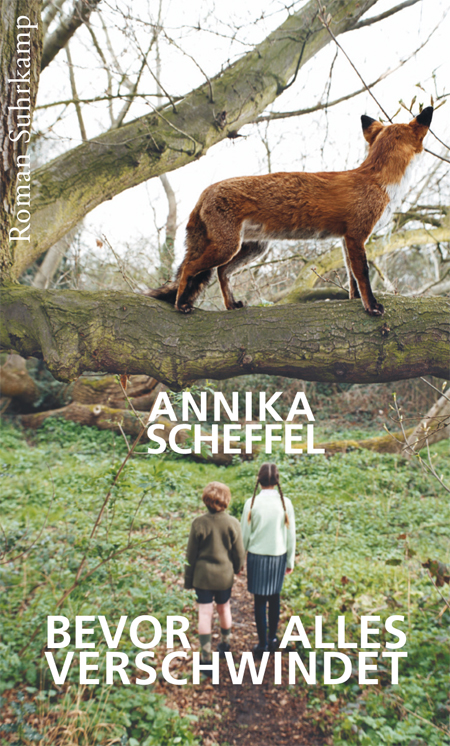

Bevor Alles Verschwindet

seine Kunden haben lange erkannt, dass er ihnen keine Hilfe mehr ist. Es ist an David, sie beide zu retten. Irgendwo im Zimmer muss sein Handy liegen, sicherlich ist noch Guthaben drauf, nie nimmt er es mit, nie ruft er irgendwo an. Er könnte im Wirtshaus Bescheid sagen, sich krankmelden, aber Empfang hat er nur sporadisch, und er kennt die Nummer nicht, wieso bloß kennt er die Nummer nicht? Das Wirtshaus ist gleich gegenüber, hinter den Scheiben meint er seinen Vater zu erkennen, aber vielleicht täuscht er sich auch. David tritt gegen die Wand, er legt die Stirn an die kalte Fensterscheibe, denkt an alles, aber nicht mehr an Milo. Er muss warten, bis sein Vater wieder zur Vernunft kommt.

Überall finden sie rote Schrägstriche, daneben Zahlen, die sich nicht in eine Reihenfolge bringen lassen. Sie laufen die Straße hinunter zum Hauptplatz, am restaurierten Fachwerk des Rathauses stehen die Zeichen, am Tore, an allen umstehenden Häusern.

»Guck, Papa!«, ruft Jula und zeigt auf das Haus der Salamanders. Auch hier ein roter Strich, er verläuft quer über den angegrauten Putz, wie eine tiefe Schramme in einem alten Gesicht. Jula läuft ins Haus und kommt mit einem Eimer und einem Lappen zurück. Dann beginnt sie, über die rote Markierung zu schrubben. Die Farbe verwischt leicht an den Rändern, aber sie verschwindet nicht. Die Schramme ist eine Wunde.

»Du machst es nur schlimmer«, sagt Jeremias.

»Quatsch«, faucht Jula, »schlimmer geht es nicht. Die Zahl muss weg. Wenn die Zahl weg ist, dann wissen sie nicht mehr, wann unser Haus dran ist.« Jeremias lässt Jula schrubben, ratlos schaut er sich auf dem Platz um. Vor fast jedem Haus stehen Menschen, sie starren die roten Nummern an, die schrägen Linien, die irgendein undurchsichtiges System bilden, et

was, das hier noch niemand entschlüsseln kann. Selbst die kahle Linde ist markiert worden, auch der Brunnen. Mona läuft kreuz und quer über den Platz, streicht tröstend über die Hauswände, murmelt ihre Worte, immer wieder »Flutung« und »Vergissmeinnicht« und »Abriss«. Mona ist in einer Endlosschleife gefangen, und Greta würde sie gern packen, schütteln, sie beruhigen. Jetzt den Verstand zu verlieren, ist auch keine Lösung, aber der ganze Ort dreht durch angesichts der verwundeten Häuser.

»Wie haben sie das nur so schnell geschafft?«, fragt Jeremias Greta. »Warum haben wir sie nicht bemerkt?«

»Sie müssen gekommen sein, als wir im Laden waren«, sagt sie.

»Meinst du, das war geplant?«

»Ich weiß nicht, wie viel sie über uns wissen«, sagt Greta.

»Vermutlich mehr, als uns lieb ist«, sagt Jeremias. Seine Stimme passt zum Weltuntergang, wenn der einen Sprecher bräuchte, dann wäre Jeremias Salamander zweifellos die richtige Wahl. Aber der Weltuntergang braucht ihn nicht, er hat rote Zeichen und fahle Verantwortliche, die sich in ihr Leben schleichen, immer mindestens zu zweit, sicherheitshalber, während seine Bewohner in die Planung des Protests eingelullt sind. Der Weltuntergang boxt sich an diesem Montag mit ausgefahrenen Ellenbogen in den Ort und hinterlässt erste Spuren.

»Wir können nichts machen«, sagt Greta kurzentschlossen. Für sie wird es von nun an vor allem darum gehen, sich auf ein Wiedersehen mit Ernst vorzubereiten. Sollen die anderen schrubben und hektische Runden über den Hauptplatz drehen, sollen die Verantwortlichen alles abreißen, plattmachen, wegräumen, zuschütten und dann fluten. Greta wird sich um ihren eigenen Abgang kümmern. Sie lässt sich nicht beeindrucken und vor allem nicht einplanen. Mit ihr kann niemand rechnen, das ist sie sich schuldig.

Gegen sechzehn Uhr wird es dunkel, der Januar gönnt ihnen nur wenige Stunden Licht. Noch immer ist ein Großteil der Bewohner auf dem Hauptplatz unterwegs, mit roten Nasen und blassen Gesichtern. Wacho und die Fraktion aus dem Tore stößt dazu. Der Bürgermeister lässt seine Ehrenamtlichkeit ehrenamtlich sein und brüllt beim Anblick des vergeblich schrubbenden Ortes sehr laut »Scheiße!«. Daraufhin entsteht eine Pause im kollektiven Gemurmel, nickt der eine oder andere, ein paar lachen sogar. Wacho krempelt sich hochpolitisch die Ärmel hoch. Dieses Zeichen ist mit einer Winterjacke nicht so einfach zu setzen, aber Wacho gibt nicht auf, schiebt die unablässig herunterrutschenden Ärmel wieder und wieder hinauf, kümmert sich nicht um die Gänsehaut auf seinen Armen, nicht um die gefühlten minus siebzehn Grad.

»Das gibt es doch nicht!«,

Weitere Kostenlose Bücher