![Bis zum bitteren Ende - Die Toten Hosen erzählen ihre Geschichte]()

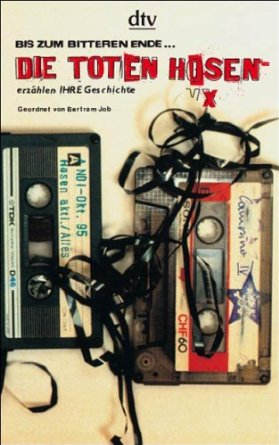

Bis zum bitteren Ende - Die Toten Hosen erzählen ihre Geschichte

war es dem einen noch zu punkig, dem anderen nicht mehr punkig genug. Doch zwischen diesen Riffs wurden wir nicht zerrieben.Je weiter wir kamen, desto mehr prägte sich den Leuten unser eigener Kurs ein. Wir wurden »die Hosen«, und damit fertig.

Mir persönlich bedeutete das alles nicht wenig. Ich hatte für die zweite LP doppelt und dreifach geschuftet; hatte für den Großteil der Stücke das Schlagzeug eingespielt und hier und da auch noch den Baß. Keine Ahnung, bei welchen Stük-ken genau; das fand ich - im Unterschied zu anderen, die sich darüber das Maul zerrissen - nicht so wichtig. Wir haben immer auf den gesetzt, der für das, was gerade anlag, besser geeignet war. Und wenn ich das öfter gewesen bin als Trini oder Andi, heißt das noch lange nicht, daß ich der große verhinderte Solist bei uns bin.

Ich stelle mich nicht ins Studio oder auf die Bühne, um mich mit Breiti oder sonstwem um den Pokal des besten Gitarristen zu duellieren. Wir sind eine Mannschaft, eine Band. Mir ist Jimi Hendrix egal, Keith Richards finde ich noch in Ordnung. Wenn überhaupt etwas, dann interessiert mich bei anderen, welchen Sound sie auf der Gitarre hinkriegen -nicht die Soli. Soli sind meistens überflüssig.

Ich stelle mich auch nicht auf Konzerte, nur um zu gucken, ob der Gitarrist dieser Band höher pinkelt als ich - das tun so viele. Ich fand es nur wichtig, daß wir zusammen etwas Gescheites in die Welt setzen. Das war uns mit »Unter falscher Flagge« gelungen.

Seit mir die ersten Haare unter den Achseln wuchsen, bin ich in irgendwelchen Gelegenheits-Formationen gewesen. In meiner Schulklasse gab es einen Querflötisten mit fünf Brüdern, alle Voll-Hippies, die hatten zuhause einen Keller voller Instrumente. Dort stiegen unsere ersten Sessions. Ich begann etwa gleichzeitig mit Schlagzeug und Gitarre, jeder schnappte sich, wozu er Lust hatte, dann ging es los. Wir trommelten auf ein Paar Bongos den Zwischenpart von Pink Floyds »Dark Side of the Moon« mit, spielten zu Genesis und allem möglichen Kram, und endeten jedesmal in einer Party aus Lärm. Dieser Keller war der einzige Raum, in dem es mir damals nie langweilig wurde. Alles andere war mir ziemlich egal.

Ich ließ mich morgens in den Kack-Bus fallen und fuhr in dieses Kack-Gymnasium, wo mir irgendeine Kacke unterbreitet wurde, das alles interessierte mich nicht. Wo immer ich aber ein Schlagzeug entdeckte, klemmte ich mich augenblicklich dahinter. Das war gleichzeitig der Nachteil des Instruments: Um Schlagzeug spielen zu können, mußte ich irgendwo hingehen. Die Gitarre dagegen stand zuhause, immer ansprechbar. Hier gab es auch die größten Fortschritte. Bald steckte ich mit einem Schulfreund und einem Deutschlehrer in einer ziemlich verwegenen Formation. Wir spielten auf Schulfeten Eigenkompositionen für drei Gitarren und Flamenco-Stücke, sehr rhythmische Sachen, etwa in der Art der Gipsy Kings. Die Lehrerschaft nickte gefällig: Sieh mal an, der faule von Holst!

Es waren Gelegenheitsauftritte. Beim nächsten Ding hockte ich vielleicht schon wieder mit anderen zusammen und beschallte die vollbesetzte Aula mit einem anderen Sound. Denn es gibt keinen »Stil«, wenn man dabei ist, Gitarre zu lernen. Es gibt nur zehn Finger, sechs Saiten und die Griff-Tabellen in Peter Burschs Gitarrenbuch. Und diese Lagerfeuer-Standards für die Ausflüge ins Schullandheim. »This Land is Your Land«, »Blowing in the Wind«, »House of the Rising Sun«, das ganze Bursch-Musical eben. So war es jedenfalls bei den meisten, die ich kenne, und so war es auch bei mir. Nur hielt ich meine erste Wanderklampfe anfangs nicht so fesch in den Pfoten. Ich legte sie auf den Tisch in meinem Jugendzimmer, in Mamas Küche, überall, und spielte sie wie eine Zither: »It’s been a ru-in for ma-ny years...«

Erst später wurde mir klar, warum. Ich bin Linkshänder und hatte Probleme beim Greifen. Wenn die Gitarre auf dem Tisch lag, konnte ich diese Schwierigkeit besser umgehen. Alle üblichen Billigklampfen sind Rechtshänderklampfen; wer Linkshänder ist, muß extra löhnen. Es ist also ziemlich diskriminierend, linkshändiger Gitarrist zu sein, und man hat keinen Spaß beim Einkäufen. Hat sich mal jemand die Mühe gemacht, in einem durchschnitdichen Musikgeschäft die Anzahl der Linkshändergitarren zu überprüfen? Ich sage: Es kommen vielleicht zwei auf fünfhundert. Noch heute kann ich der Versuchung nicht widerstehen, wenn ich irgendwo ein schönes Instrument für

Weitere Kostenlose Bücher