![Bismarck 01]()

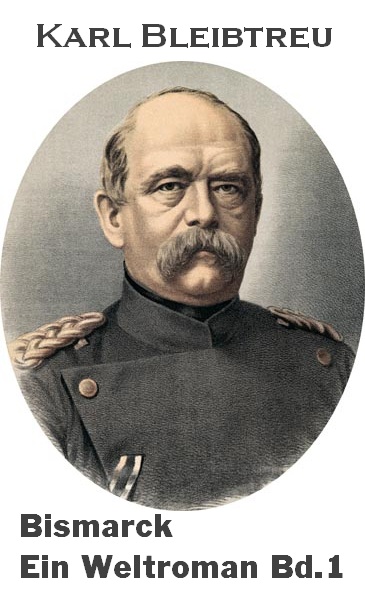

Bismarck 01

meine Hoffnung auf Suum cuique nicht rauben, den Wahlspruch der Hohenzollern.« –

Am 21. August abends schrieb er dem Schwiegervater, Johanna sei soeben von einer kräftigen Tochter entbunden. Bloß wenn es auch eine Katze wäre, hätte er doch Gott kniefällig gedankt, daß die Mutter davon befreit wäre. »Es ist doch eine verzweifelte Sache.« Eine andere anscheinend verzweifelte Sache heischte jetzt von ihm Tinte und Gehirnschweiß. Seit Jahr und Tag bemühte er sich, eine konservative Zeitung als Sammelpunkt zu gründen, und dieses Organ begann seinen Anlauf mit der Devise: »Mit Gott für König und Vaterland« und richtete das alte Landwehrkreuz als Wappen auf. Die »Neue Preußische(Kreuz-)Zeitung« gewann einen geschickten Leiter in einem Publizisten namens Wagener, hinter dem man Bismarck als spiritus rector vermutete. Davon traf zu, daß der Schönhauser in seiner Muße viel Beiträge für das Blatt ansammelte und dessen fast taglicher Mitarbeiter längere Zeit blieb. Den König sprach er noch mehrmals in Sanssouci und suchte ihn aufzumuntern.

»Euer Majestät sind Herr im Hause, haben die Macht.«

»Ich zweifle, die Nationalversammlung macht freilich Übergriffe, die ich schwer dulden kann. Doch die Massen glauben nicht an mein gutes Recht, und die Demagogen müssen sich erst selbst ins Unrecht setzen. Dann wird einleuchten, wie verderblich ihre Tendenz wirkt.«

»Euer Majestät werden aber sehen und haben es schon bei einigen Gelegenheiten bemerkt, daß der militärische Gehorsam völlig unberührt blieb. Mit der Armee läßt sich alles anfangen.«

»Aber die Landwehr! Und die Bürgerwehr in Berlin würde starken Widerstand leisten, wollt' ich die Versammlung auflösen. Das würde erneut alte Wunden aufreißen, was ich im christlichen Sinne des Friedens und der Schonung vermieden wissen will. Und dann – da sind eben noch andere, größere, politische Erwägungen, die Sie, mein lieber Bismarck, in Ihrer beschränkten Sphäre nicht würdigen können.«

Aha, er fürchtet, sich bei den Frankfurter Hanswursten zu kompromittieren. Immer noch das Phantom eines jetzigen Großdeutschland, mit Österreich darin, und auf demokratischer Basis. »Euer Majestät neuliche Zusammenkunft mit dem Herrn Reichsverweser in Köln«, begann er vorsichtig, »erweckte sicher freudigen Widerhall in deutschen Landen ... ob in Preußen, läßt sich wohl nicht durchweg behaupten, wie ich untertänigst einzuwenden mir erlaube.«

»Ich weiß wohl, daß meine getreuen Ultras auch dies ein Paktieren mit der Revolution nennen.« Der König schmollte unmutig: »Welche Enge des Gefühlskreises! Es ging mir ja auch gegen den Strich, doch die Lage gebot es. Der Parlamentspräsident v. Gagern ist ja ein würdiger Mann, und ich habe mir nichts vergeben.«

»Euer Majestät ließen das Wort fallen, man werde hoffentlich nicht vergessen, daß es in Deutschland Fürsten gebe und daß Allerhöchst Sie dazu gehörten. Ein feiner Hieb, der sicher saß!«

»Und sind Sie mit meinem Trinkspruch zufrieden? Natürlich zu demokratisch für den Geschmack Ihrer Partei.«

»Nach meinem persönlichen Dafürhalten war er sehr angemessen: ›Er gebe uns einige und freie Völker, er gebe uns einige und freie Fürsten!‹ Nun wird er nichts geben, der Erzherzog. Als Bauherr am Dom der deutschen Einheit, wie Euer Majestät zu sagen geruhten, scheint er nur wenig architektonisch veranlagt.«

Der König lachte vergnügt. »Nu sagen Sie bloß noch Spickaal!sagt der Lateiner. Man muß doch höflich sind! sagt der Berliner. Der Erzherzog und ich sind zwei Auguren und lächeln einigermaßen. Nichtsdestoweniger wäre doch möglich – was gibt's denn, Gerlach?«

Leopold v. Gerlach, Bruder des mittlerweile zum Oberpräsidenten aufgestiegenen Ludwig v. Gerlach, durch diesen also mit Bismarck freundlich vertraut, trat heran und murmelte einige Worte. Der König verfärbte sich leicht und entließ Otto mit gnädiger Handbewegung. »Wichtige Staatsgeschäfte berauben mich Ihrer angenehmen Gesellschaft.« –

Worum es sich handelte, wurde bald genug klar. Nachdem Preußen das Exekutoramt gegen Dänemark übernommen und Wrangel verschiedene Erfolge errungen hatte, erhob der Zar seine gefürchtete Stimme gegen die »Rebellion« der deutschen Herzogtümer wider ihren rechtmäßigen dänischen Zwingherrn. Hier zeigt sich so recht, wie das sogenannte legitimistische System, seit den Kongressen in Verona, Karlsbad und Teplitz immer wieder zwischen den

Weitere Kostenlose Bücher