![Cabo De Gata]()

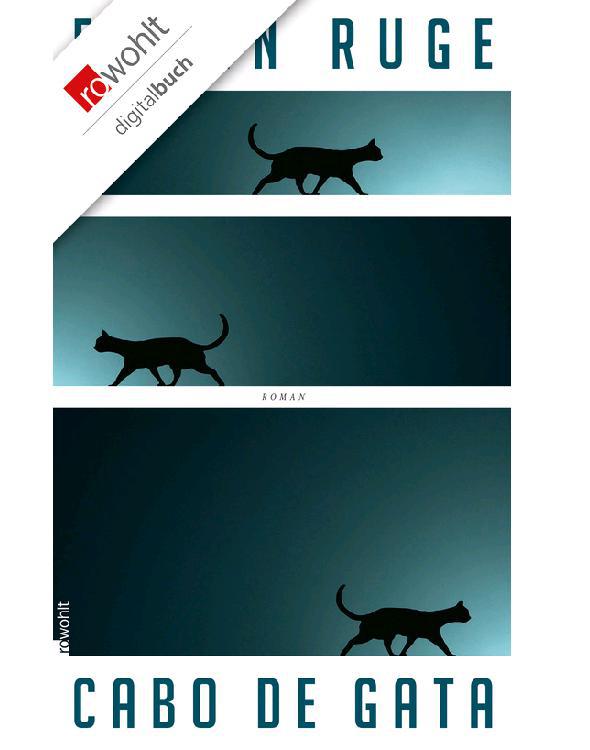

Cabo De Gata

vermutlich ein anderes Temperament andichten, einfach um ein bisschen Abwechslung in meine Gestalten zu bringen. Da ich aber beschlossen habe, aufzuschreiben, was mein Gedächtnis liefert, bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn ebenso stoisch und maulfaul auftreten zu lassen wie die Frau mit dem dicken Hintern – mit dem Unterschied, dass mich das kleine Schauspiel, das wir täglich zusammen aufführen, zu interessieren, ja zu belustigen beginnt. Es geht folgendermaßen:

Ich grüße ihn – er mich nicht. Stattdessen schaut er noch eine Weile in seinen Fernseher, bevor er sich – nicht zu früh! – mir zuwendet und zum Zeichen, dass er meine Bestellung aufzunehmen bereit ist, das Kinn hebt.

Ich bestelle Kaffee. Ich bestelle jeden Tag Kaffee. Trotzdem hebt er jeden Tag wieder das Kinn. Jeden Tag tritt er vor seine Maschine, macht sich, vom Fernseher abgelenkt, eine Weile daran zu schaffen, um mir dann – obwohl ich beides jeden Tag ostentativ auf der Theke zurücklasse – einen eingeschweißten Keks und ein Zuckerröhrchen auf die Untertasse zu legen, und das Einzige, was sich nach einiger Zeit ändert, ist, dass er sich, da die hundert Pesetas schon auf der Theke bereitliegen, das eine Wort spart, das er mir anfangs noch zugebilligt hat: Cien!

Dann schlürfe ich meinen Kaffee, wir schauen beide zum Fernseher hinauf, wo stets eine Art spanisches MTV läuft: Ich erinnere mich an coole Schwarze in 50er-Jahre-Cabriolets, an schmerzhaft schöne Frauen, die ihre Hüften bewegen, als hätten sie es dringend nötig, sexuell befriedigt zu werden; an chamoisfarbene Katakomben, in denen wilde junge Männer in unnatürlicher Haltung einen Mikrophonständer umklammern oder, als hätte es das noch nie gegeben, Gitarren zerschlagen.

Nach dem Kaffee werfe ich eine Münze in den Billardtisch und spiele eine Runde Billard gegen mich selbst: die Vollen gegen die Halben, wobei ich, egal wie es ausgeht, immer das Gefühl habe zu verlieren.

Indes – wie um zu beweisen, dass die Verweigerung des Grußes nicht andalusische Sitte ist – fangen die Männer, die täglich zum Mittagessen ins Restaurant an der Strandpromenade kommen, um dort am großen Familientisch zu speisen, nach einem Monat plötzlich an, mich zu grüßen: stumm zunächst, von der Tür aus, wenn sie eintreten und mich an meinem Tisch sitzen sehen.

Einmal, nach dem Essen, setzt sich die Alte zu mir, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei. Ich nutze die Gelegenheit, um mich über den Fertigpudding zu beschweren; fortan bekomme ich zum Nachtisch eine wunderbare, nach Vanille duftende Orange. Dass die Alte hier die Chefin ist, habe ich längst begriffen: Sie verhandelt mit Handwerkern, gibt Bestellungen auf, rechnet den Lieferanten mit ganzen und halben Fingern vor, was diese dann stirnrunzelnd mit dem Taschenrechner überprüfen. Todo mio, erklärt sie mir, als wir zusammen am Tisch sitzen, mit wichtiger und – wegen des aus der Tiefe aufsteigenden Tons – an Hühnergackern erinnernder Stimme: Es gehört alles mir. Ihr Mann, so erzählt sie, sei gestorben. Ich verstehe nicht ganz, woran, erinnere mich aber an die halb beschwichtigende, halb wegwerfende Geste, die mir, als ich ein anteilnehmendes Gesicht hinzukriegen versuche, klarmacht, dass das alles schon sehr weit zurückliegt – zu weit.

Was ich noch erfahre: dass jene drei Männer, die mich neuerdings grüßen, ihre Söhne sind. Alle drei sind Fischer, alle drei besitzen ein eigenes Boot – an der Wand hängen Fotos, die sie, mit imposanten Fischen zumeist, vor diesen Booten zeigen. Einen der Söhne treffe ich manchmal, wenn ich auf meinen Spaziergängen den Liegeplatz am Ausgang des Dorfes passiere. Er heißt Alfredo, ist der älteste der drei Brüder und besitzt das größte Boot, einen Kutter eigentlich, an dem er ständig herumbastelt. Einmal, als ich vorbeikomme, ruft er mir, während er einzelne Fische aus den Maschen des Netzes herausklaubt, zu: Mucho trabajo, poco pescado! – Viel Arbeit, wenig Fisch! Seitdem rufe ich jedes Mal, wenn ich ihn am Strand bei seinem Boot treffe: Mucho trabajo! Und er antwortet jedes Mal: Poco pescado! – Und ich bin fast zu Tränen gerührt über dieses kleine, kaum noch zu verdichtende Wortspiel, das uns zwei Fremde verbindet, in tiefster Mitwisserschaft.

Tatsächlich ist das, was die Fischer aus dem Meer holen, jämmerlich, es steht in keinem Verhältnis, so scheint es, zum Aufwand. Allein das Herausziehen der Boote ist ein mühsamer Akt. Besonders

Weitere Kostenlose Bücher