![Das gelbe Hurentuch: Hannerl ermittelt (Historischer Roman) (German Edition)]()

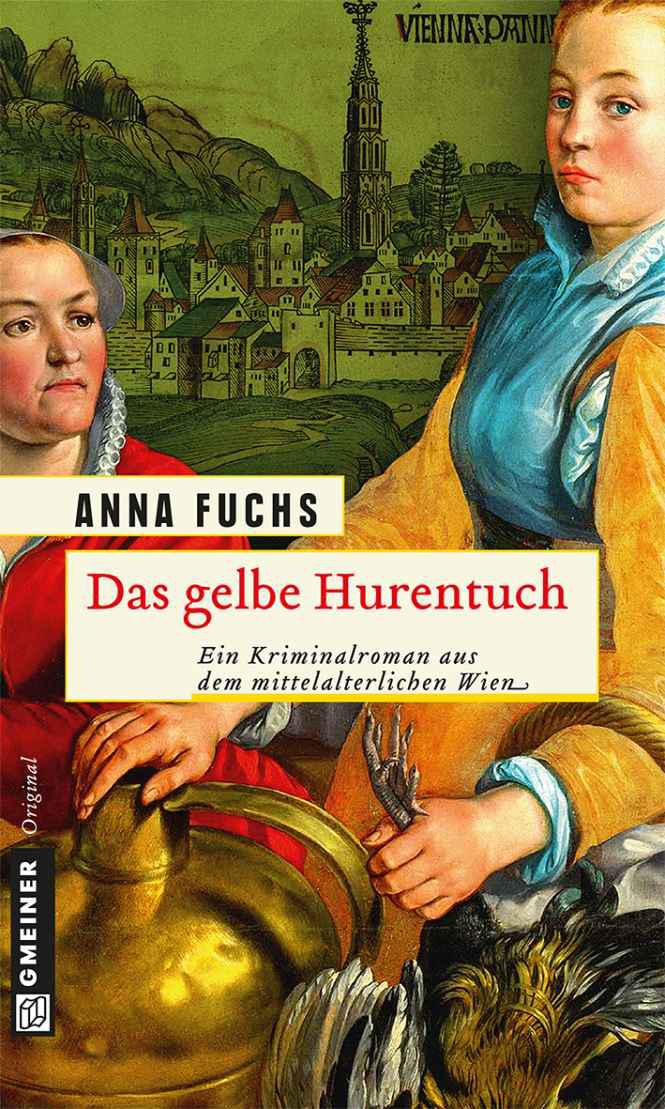

Das gelbe Hurentuch: Hannerl ermittelt (Historischer Roman) (German Edition)

oberen Stockwerke zufrieden und kamen nur langsam und ein wenig widerwillig zu ihren jeweiligen Trossen und ließen sich in den Sattel helfen. Wer mochte gern den Luxus hier gegen unbequeme Saumpfade, feuchte Reisekleidung und billige Absteigen tauschen? Aber letztendlich waren sie alle da. Die Herren von Enns, die Schaunberger, allen voran Ulrich, machten sich für die Heimreise fertig, und jede Menge Verwandtschaft der Braut Beatrix aus Nürnberg war bereit, sich dem Tross, der zur gleichen Zeit bei der Herzogsburg in Marsch gesetzt wurde, anzuschließen. Alle waren da, dachte Sander frustriert, nur ich bin allein. Nun, sein Oheim, der Patriarch von Aquileia Bernhard von Randegg, war in der Kapelle des Hauses, die dem Heiligen Philipp geweiht war, und sich wenige Schritte entfernt im Köllnerhof befand. Er muss schon seit mindestens einer Stunde in diesem kleinen Gotteshaus auf den Knien liegen, dachte Sander. Fast war er froh, dass er ihm nicht unter die Augen treten musste, denn seit dem Erlebnis vor ein paar Tagen hatte sich zwischen den beiden, dem Oheim und seinem Mündel, etwas verändert. Sander verstand seinen Vormund, der stets gerecht und hilfsbereit gewesen war, nicht mehr. Warum nur hatte er die beiden, die tote Frau und vor allem das verletzte Mädchen, einfach so liegengelassen, geschunden, verschreckt und in der Gosse liegend? Es war ihm, der sonst keinerlei Schwierigkeiten hatte, mit seinem Oheim zu sprechen, nicht gelungen, ein klärendes Wort aus ihm herauszulocken. Bernhard von Randegg zog es vor zu schweigen und wollte in Ruhe gelassen werden. Er war reizbar und verstimmt und betete nun schon über eine Stunde im Morgengrauen in einer kleinen, kalten Kapelle. Soll sein, dachte Sander und dachte daran, wie Ewald und er in den letzten Tagen sich selbst überlassen waren und eben auf eigene Faust Wien erkundeten. War sehr lustig gewesen, weil Ewald keine Gelegenheit ausließ zu scherzen, zu singen und mit den Wienern Schabernack zu treiben. Doch schon bald ging Ewald eigene Wege und hing immer wieder mit einem gewissen Heinrich dem Teichner und einem Peter Suchenwirt zusammen, beide Dichter. Kennengelernt hatte er sie über Hugo von Montfort, der beste Beziehungen zum Hof hatte und ebenfalls Lieder schrieb. In der Gesellschaft dieser jungen Männer, die sich ganz der Dichtkunst und dem Gesang verschrieben hatten, fühlte sich Sander als Außenseiter. Er wollte es sich zuerst nicht eingestehen, aber eigentlich vermisste er die starke und sichere Hand seines Oheims, seine lustigen Geschichten, seine Erklärungen und Unterweisungen, die ihn bisher geleitet hatten, sehr. Mittlerweile vermisste er auch Ewald – wo war er nur? Hing er wieder mit seinen Dichterfreunden herum? Zu nachtschlafender Zeit hatte er sich von seinem Strohsack erhoben und dem noch schlaftrunkenen Sander zugeflüstert, er müsse sich dringend verabschieden gehen. Das war jetzt schon Stunden her! Wo war der lebenslustige Bursche nur abgeblieben? Wieder ging Sander Richtung Grashof, lugte in beide Richtungen und sah – niemanden. Kurzerhand, des unnützen Wartens müde, beschloss er, auf die Suche nach Randeggs Knappen zu gehen. Dem nächsten Burschen seines Trosses, der an ihm vorbeilief, trug er auf, seinen Oheim in Kenntnis zu setzen, und konnte nur hoffen, dass das auch wirklich geschah. Wenn nicht, dachte Sander trotzig, dann musste der Oheim halt einmal auf sein Mündel warten, so war das eben, wenn man betete und nicht sprechen wollte.

Mit ausgreifenden Schritten durchquerte er die große Durchfahrt, die mit hellen Bruchsteinen eingesäumt war und in der Mitte das Wappen des Hochstiftes von Köln trug, ein schwarzes Balkenkreuz auf weißem Grund mit Mitra, Stola und Bischofsstab. Dann fand sich Sander wieder auf der Gasse, jener Gasse, die er auf dem Weg von den Hochzeitsfeierlichkeiten im nahen Regensburger Hof zu so später Stunde in grausiger Erinnerung hatte. Die Gedanken an die tote Frau mit dem blau aufgedunsenen Gesicht, an das Mädchen mit den verschreckten Augen und den Köter mit seinem Gifthauch und den gefletschten Zähnen ließen ihn nicht los. Immer wieder hatte er dieses Bild vor Augen und den Gestank der Mörung in der Nase. Angewidert dachte er daran, dass dieser Teil der Stadt ›Unter den Fleischbänken‹ hieß, und war sich sicher, dass er auch die nächsten Tage allem Fleisch entsagen würde, solang er diesem Geruch nicht Herr wurde. Schnell bog er rechts in ein kleines Gässchen, in den Lichtensteg,

Weitere Kostenlose Bücher