![Das Haus der glücklichen Alten]()

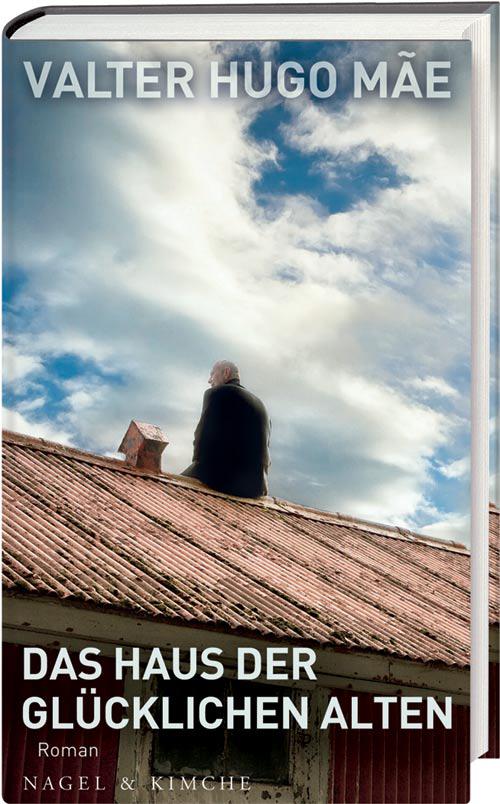

Das Haus der glücklichen Alten

Bewusstsein dämpft die Schmerzen und natürlich auch die Freuden, von denen es eh nicht mehr viele gibt, und zu guter Letzt zeigt sich, dass sich der Kopf der Alten vom Verstand verabschiedet, damit wir so kurz vorm Tod nicht in Panik geraten. Der unablässige Tadel gehört zu der schwachsinnigen Hoffnung, wir würden morgen wieder etwas gescheiter sein, während wir eigentlich durch die maßgeblichen Gesetzmäßigkeiten des Lebens nur Fähigkeiten verlieren. Die Hoffnung, die man in ein Kind setzt, muss das Gegenteil sein von dem, was man von uns erwarten kann. Und wenn ich blockiert bin, weil ich mich über die falsche Erwartung zweifellos ärgere, so nicht deshalb, weil mir die Reife fehlt und ich auf Besserung sinne, sondern weil ich überreif bin und verfaule, wie Fallobst gewissermaßen. Wir wissen, dass wir uns irren, und wir wissen, dass wir das nicht aus Dummheit tun, sondern weil wir wegen unserer nachlassenden Konzentrationsfähigkeit, wegen der nachlassenden Reflexe sowie wegen der nachlassenden geistigen Beweglichkeit manches unbewusst falsch tun. Wir tun es, weil uns die Koordination fehlt zwischen dem, was sicher ist, und dem, was uns nur sicher zu sein scheint, und wir wissen sogar, dass dieser Unterschied zwischen sicher und falsch sehr relativ ist. Alles ist stärker als wir.

Nach sechs Tagen sagte ich im Heim das erste Wort, und zwar als Senhor Pereira neben dem Geländer stand, das in den Saal hinunterführt, und sich nach Américo umsah. Senhor Pereira beugte sich auf absurde Weise vor. Er lehnte sich mit dem Körper über die Brüstung und musterte den weiträumigen Saal, einzig auf dieses konkrete Ziel konzentriert. Ich erblickte ihn, als ich aus meinem Zimmer kam. Er neigte sich gefährlich weit über das Geländer und war kurz davor, nach unten zu fallen, ein ganzes Stockwerk tief. Ich lief schnell zu ihm und rief, Vorsicht, und da meine Stimme erschrocken klang, richtete er sich auf, weil er wissen wollte, wer da wem etwas zurief. Er blickte mich an, lächelte und meinte, sechs Tage seien mehr als genug, damit ich meine beleidigte Haltung aufgab. Er trat zu mir und begrüßte mich, als stellten wir uns das erste Mal vor. Er freute sich, dass es vorbei war mit meinem Eigensinn. Das hat nicht lange gedauert bei Ihnen, Senhor Silva, sagte er, ich habe beinahe drei Monate lang keinen Mucks gesagt, und zwar, weil sich meine Kinder wirklich wie ein paar Ekelpakete benommen haben, sie wollten bloß an mein Geld ran, dabei habe ich gar nicht viel. Ich wollte allen so lange die Hölle heißmachen, bis sie mich hier wieder rausschmeißen würden, aber, hören Sie, das sind Profis, und die wissen, dass am Anfang fast alle so sind. Noch wollte ich nicht lächeln, ich war zu verbittert, um zu lächeln, ich hatte nur deshalb den Mund aufgemacht, weil ich den Eindruck gehabt hatte, er würde aus Unachtsamkeit zu Tode kommen. Das sagte ich ihm nicht, und er machte sich keine Sorgen um sich. Er lief mit mir die Treppe hinunter, und wir begegneten Américo im Hof auf der Rückseite. Er erzählte gerade ein paar Alten lustige Geschichten über Leute, die er sich ausdachte. Wir setzten uns dazu. Senhor Pereira sagte, unser Freund Silva spricht schon, er ist intelligenter als ich. Für ein paar Sekunden unterbrach Américo seinen Vortrag und lächelte ganz unschuldig. Er hätte mich bitten können, etwas zu sagen, wie man es mit einem Papagei macht, von dem man plötzlich erfährt, dass er reden kann. Doch er tat es nicht. Er glaubte, meine Stimme würde sich in einem günstigeren Augenblick freiwillig vernehmen lassen. Ich bewunderte die Haltung an ihm, wie er seine eigene Neugier und die der anderen beherrschte. Dann, sobald er die Geschichten offenbar zu Ende erzählt hatte, gaben wir uns alle der angenehmen Morgensonne hin, und ich sagte, danke für die Hilfe bei den Schuhen, ich verstehe nicht, wie sie an diese Stelle unter dem Bett geraten konnten. Dona Marta fuhr von ihrem Stuhl hoch und ließ ein vergnügtes leises Lachen hören, ohne sonst noch etwas zu sagen. Die anderen sahen sich an und lächelten ebenfalls. Américo antwortete, nichts zu danken, Senhor Silva, dafür sind wir doch da. Ich ertrug ihre nachsichtigen Blicke. Ich hasste mich. Das war etwas anderes, als alle anderen zu hassen. Ich hasste mich und war nicht darauf vorbereitet, so schwach zu sein, weil ich wie ein Vertrauter zustimmte, wie jemand ohne Angriffsplan, wie jemand, der aufgegeben hat. Und das stimmte nicht. Das durfte nicht

Weitere Kostenlose Bücher