![Das Haus der glücklichen Alten]()

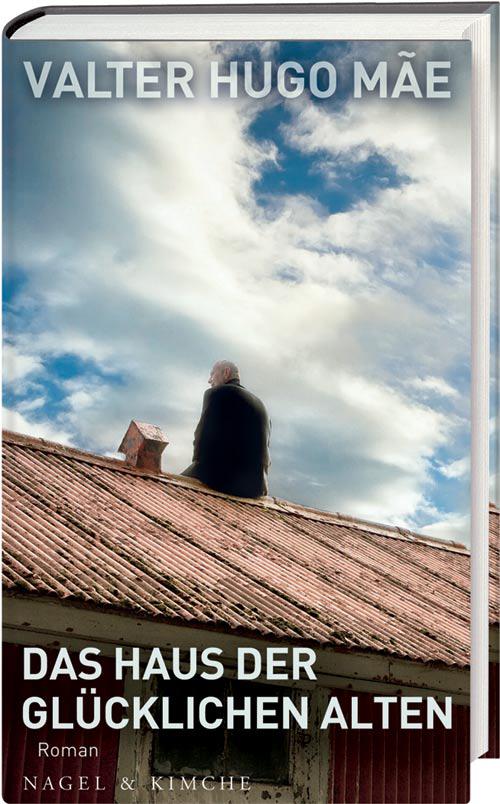

Das Haus der glücklichen Alten

geschwätzige Politik hatte nichts zu bieten, was Senhor Pereiras Drama gerecht geworden wäre.

Elisa besuchte mich. Sie kam allein, in einem kurzen Moment, da ihr danach war, mich zu sehen. An diesem Tag stand Mariechen mit dem an einer Schulter festgeklebten Täubchen da. Ein Klebebandstreifen hielt dort das Täubchen fest, das von der Wolke weggeflogen war. Elisa bemerkte es und fragte mich streng, warum ich die Statuette nicht in Ruhe ließe. Ich dagegen fand, dass ich eben ein netter Kerl bleibe. Vielleicht nicht so sympathisch, wie ich im Leben immer gewesen war, dafür aber feinfühliger, und mir ging sogar solch Weiberkram durch den Kopf, die Statue, nur weil sie sich bemühte, mich davon zu überzeugen, dass sie ein Quell positiver Energie sei, verdiene eine gewisse Zuneigung von mir. Immerhin leistete sie mir ein ganz kleines bisschen Gesellschaft, das stimmte, es war ein Gesicht, sogar ein ziemlich hübsches, das sich dort immer zur Verfügung hielt, ein wenig erwartungsvoll, um zu beobachten, was ich mit meiner Zeit anstellte. Elisa brachte keine Neuigkeiten mit, und ich kam plötzlich auf die Idee, ihr vom Leben im Heim zu erzählen. Es war ein sonderbares Gefühl zu verstehen, dass ich letzten Endes vor meiner Tochter einknickte und so meine Position schwächte, wobei ich auf ihr vernünftiges Urteil vertraute, dass sie meine Abenteuer und die der anderen Alten für sich behielt, als übergäbe ich ihr ein Tagebuch und tröstete mich mit seinen Bekenntnissen. Sie war nicht gekommen, um mir etwas zu erzählen, und ich begriff auf geradezu dramatische Weise, dass sie gekommen war, um zuzuhören und die Rolle der besorgten Tochter zu spielen, die mein langweiliges, tristes Alter hingebungsvoll begleitete. Danach wechselte Doktor Bernardo ein paar Worte mit ihr. Bestimmt freuten sich die beiden, dass der alberne Alte zahmer geworden war und ruhiger, wie es sich gehörte, dass er keine Probleme machte und die Leute, die noch ein eigenes Leben hatten, nicht allzu schlimm beunruhigte. Ich konnte nicht damit aufhören, sie ein wenig zu hassen, und ich wusste, dass in meinem tiefsten Innern etwas Böses fortbestand. Eine Verachtung, die bei beliebiger Gelegenheit unauffällig an die Oberfläche gelangen konnte. Ich stellte mich ans Fenster, suchte nach den Kindern und überzeugte mich davon, dass sie da waren, dieselben wie immer, und mit hochgeworfenen Armen einem Ball hinterherrannten. Sie waren dort, als wären sie ein Angebot des Hauses, etwas, das das Heim bereithielt, um die Alten für den höchst angenehmen Aufenthalt, den sie hier genossen, besser abzukassieren. Die Kinder übertönten die Schritte eines Menschen, der zum Platz kam, sie übertönten die Schritte Elisas, und sie lächelte. Es war fast eine andere Frau, die da ins Auto stieg. Fast eine für immer erwachsene Frau, die überzeugt war, dass sie die Familie, was von der Familie übrig geblieben war, klug leitete, oder die lediglich befürchtete, dass ich, ihr Vater, der sich verwirrt inmitten von guten und schlechten Dingen befand, eines Tages vor Bosheit endgültig verrückt werden könnte. Elisa wurde für immer erwachsen, als sie meinte, nun sei sie dafür zuständig, alle Angelegenheiten unseres Lebens zu entscheiden.

Erst hatte Senhor Pereira geträumt, er befände sich am richtigen Ort. Erst hatte er gemeint, dass er auf dem richtigen Örtchen sitze und dass es sogar schwer gewesen sei, dort hinzugelangen, kleine Widrigkeiten hätten ihn behindert und er hätte sich immer ängstlicher vorgestellt, er könnte es nicht rechtzeitig schaffen. Doch als Senhor Pereira gerade spürte, dass er es nicht länger aushalten konnte, spürte er auch, dass er saß und sicher war, er komme schnell genug auf die Beine, und die Toilette sei frei. Er war allein und zufrieden. So hatte er sich gefühlt. Genau wie die kleinen Kindern, wenn sie noch Babys sind und ins Bett pullern. Senhor Pereira machte ins Bett und wachte ein paar Minuten später auf, schreckensbleich und ungläubig, in den ekelhaften Gestank eingehüllt, der ihm beinahe die Besinnung raubte. Er begriff nicht gleich, was geschehen war. Er war etwas erschrocken, ohne dass er wusste, ob ihm jemand einen Streich spielte, ob er im Finstern steckte, weit weg von seinem Zimmer, oder ob da tatsächlich etwas faulig stank. Dann knipste er das Licht an, zog den Pyjama aus, wischte sich mit den Betttüchern ab und weinte. Er weinte immer noch, als er die Fensterläden öffnete, und dachte an die

Weitere Kostenlose Bücher