![Der Augenblick: Reisen durch den unbekannten Alltag (German Edition)]()

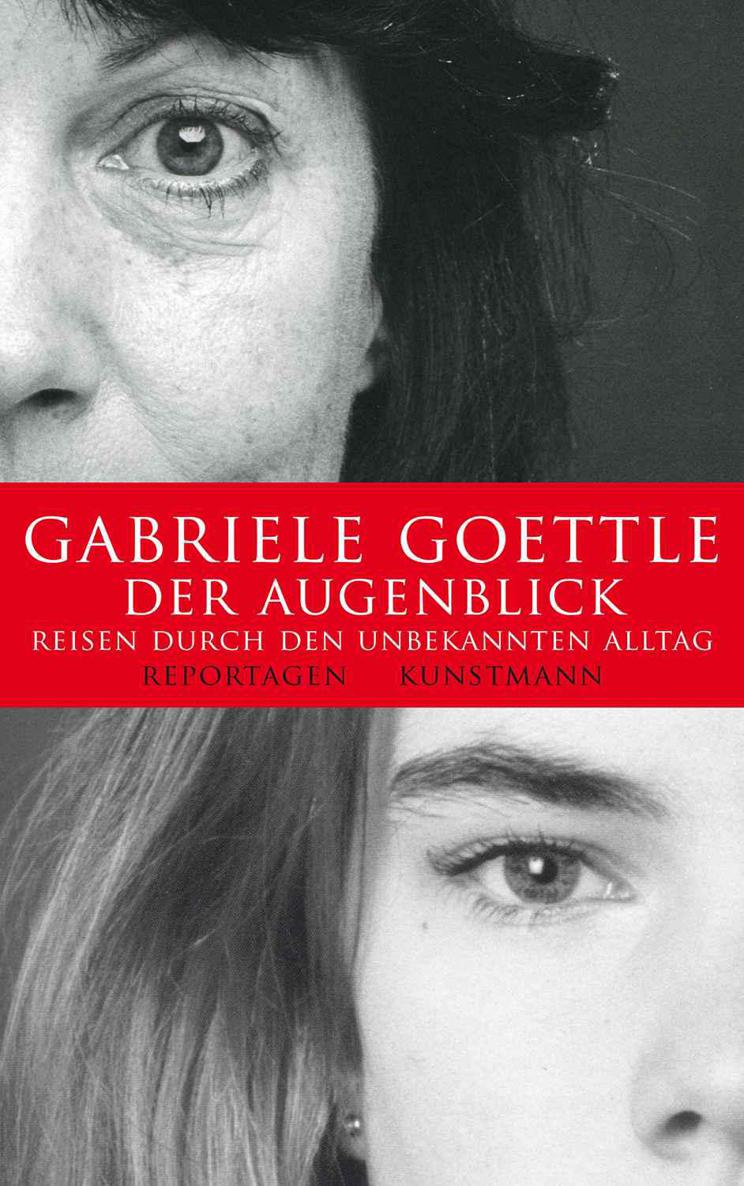

Der Augenblick: Reisen durch den unbekannten Alltag (German Edition)

sie darf sich als mündige, kundige Klientin fühlen, die eine technische Dienstleistung in Anspruch nimmt. Die Frauen bemerken nicht, daß sie in der Tiefe ohnmächtig, wirklich ›ohnemächtig wurden‹. Sie wurden regelrecht konditioniert, diese kontinuierliche Einsichtnahme, Kontrolle und Überwachung als ihr Bedürfnis zu empfinden.

Das ist eine schreckliche Veränderung in der Selbstwahrnehmung, und erschreckend ist auch, daß es da einen völligen historischen Widerspruch gibt zu dem, was die Frauenbewegung einmal mit Selbstbestimmung meinte. Der große Gegner war die Gynäkologie natürlich. Sich den eigenen Körper wieder anzueignen, das war es, was sich die Frauen sozusagen auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Heute steht die Forderung, daß Frauen Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ausüben sollen, auf den Fahnen aller Krankenkassen, Ärzte und Gesundheitsbürokraten. Es ist eine Pflicht! Damals, in den 70er Jahren, hat die Frauenbewegung sich ein Recht erkämpfen wollen und das Spekulum selbst in die Hand genommen. Die Selbstuntersuchung und die Selbstsuche, das waren wichtige Schritte, und viele Frauen haben diesen Weg angetreten. Du hast das ja damals kritisiert, Gabriele, auch diese ganzen gängigen Begrifflichkeiten. Im Rückblick war dieses ›Consciousnessraising‹ im Grunde eine Professionalisierung für das, was in der Gesellschaft sowieso als Zumutung auf einen zukommt. Es hat ja in den 70er Jahren eine Veränderung auch in der Machttechnologie gegeben, es wurde nicht mehr gezwungen, sondern es ging um die Lenkung und Ausrichtung des Wollens. Die Leute haben gelernt, dadurch, daß sie sich das ›eingekörpert‹ haben, daß sie das wollen, was sie sollen. Das Abverlangte sollte nicht mehr als solches kenntlich sein, sondern Teil des eigenen Wollens werden. Der wichtigste Begriff der Frauenbewegung war ja Selbstbestimmung – hier jetzt speziell auf den eigenen Körper bezogen –, und heute heißt Selbstbestimmung sozusagen Selbststeuerung; die Frauen haben gelernt – und nicht nur die Frauen –, sich selbst so zu steuern, daß es fürs System kompatibel ist.

Und das ist wahnsinnig beunruhigend, diese Überschneidung und die Paradoxie zwischen etwas, was wir wollen konnten – auch vernünftigerweise –, und was aber zugleich auch dem in die Hände gespielt hat, was historisch im Werden war. Das beschäftigt mich immer sehr, muß ich sagen.« Draußen ertönt nicht enden wollend eine Autowarnanlage. »Ja, und was wir versuchen können, ist, mit Hilfe der Geschichtswissenschaft, die Amplituden des Wahrnehmbaren in der Gegenwart ein bißchen zu weiten und offen zu halten.«

Nebenan entbrennt ein heftiger Streit zwischen den Schauspielern; ein Palästinenser weigert sich, abends aufzutreten. Sein Fluggepäck ist versehentlich auf irgendeinem Flughafen in Asien gelandet, und im Koffer befinden sich Sufirock und -hut. Beides, so sagt er, braucht er unbedingt für seinen Sufitanz. Alle Einwände, es ginge doch auch mit einer provisorischen Kostümierung für dieses eine Mal, werden von ihm erbittert zurückgewiesen. Er erklärt, weshalb kein Sufitanz möglich ist, ohne die ungeheuren Stoffmengen des Rockes, die sich in die Luft erheben und mitkreisen müssen, erntet aber nur gereizte Kommentare. Wir schließen die Tür zum Wintergarten. Barbara zündet sich eine Zigarette an, und wir bitten sie, uns abschließend noch ein bißchen was aus ihrer Kindheit zu erzählen.

Sie denkt lange nach und beginnt dann etwas zögernd: »Also, ich bin aufgewachsen im Haus des Großvaters am Schliersee in Oberbayern. Nach dem Krieg arbeitete mein Vater in Düsseldorf als Jurist, und meine Mutter hat als Übersetzerin für die Amerikaner bei Mercedes-Benz gearbeitet. Wir waren vier Kinder, meine zwei Brüder sind ins Internat gekommen – sie sind vier und fünf Jahre älter –, und wir Zwillinge, meine Schwester und ich, sind beim Großvater deponiert worden. Die Familie ist dann erst Mitte der 50er Jahre wieder zusammengekommen. Mein Vater war Nazi und war nach dem Krieg in einem Lager, er hatte zwei Jahre Berufsverbot. Er war Leiter gewesen, in einer Benzinfabrik in Stettin. Ja, nicht so schön … Meine Mutter war gegen die Nazis, aber aus den falschen Gründen. Also, ich hatte ja immer ein bißchen Sorge, davon etwas zu sagen, da hat mich Ivan aber dann überzeugt, also, er als Halbjude, daß es wichtig ist, das zu erzählen. Mein Großvater, bei dem wir also aufwuchsen, war Witwer und

Weitere Kostenlose Bücher