![Der Brennende Salamander]()

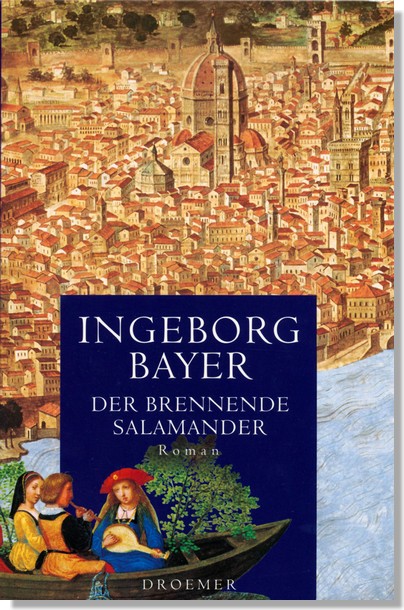

Der Brennende Salamander

daß sich nichts verändern würde, was meine Empfindungen betraf, in erster Linie natürlich meine Empfindungen gegenüber Frauen. Daß mit ›Frauen‹ stets nur eine Frau, immer nur Brigida gemeint war, brauche ich nicht zu betonen. Es war so, als sei sie das einzige Lebewesen, das diese Welt belebte, und als brauche ich niemanden außer ihr.

In meiner Adeoration reihe ich dann alles aneinander, was zwischen uns war oder nicht war, ich bedränge mein Gedächtnis, damit ihm nichts entwischt, es soll mir alles hervorkramen, was sich in diesen Jahren abgespielt hat, seit wir uns kennen. Es soll eine Rangliste erstellen von Nähe zum Beispiel, eine Rangliste von eins bis zehn. Wie nah waren wir uns, als ich an jenem Sommertag für sie den Kranz aus Margeriten flocht, den sie lachend auf dem Kopf trug, obwohl er an Häßlichkeit kaum zu überbieten war und die verwelkten Stengel bereits kreuz und quer herumhingen, noch bevor ich ihn ihr auf den Kopf setzte; wie nahe, als ich ihr in jener Färberei, in der ich damals arbeitete, den Unterschied der verschiedenen roten Pigmente erklärte, welche schon seit der Eiszeit verwendet wurden und auch daß Plinius und Vitruv sie als Rubrica und Sinopis bezeichneten; was lief zwischen uns ab, als ich mit ihr bei Einbruch der Dunkelheit einst den Ring ihrer Großmutter am Arno suchte, den sie dort verloren hatte, und wir uns beglückt in die Arme fielen, als wir ihn endlich fanden?

Ich nehme jede Nuance wahr, und ich bilde mir ein, daß Rocco unfähig wäre, das zu empfinden, was ich jeweils empfunden habe, von Daniele und seiner Naivität ganz zu schweigen. Und daß Lazzaro ein grober Klotz ist, der nie auf die Idee käme, für ein Mädchen einen Margeritenkranz zu flechten, ist ohnehin klar.

Jetzt also will ich Kenntnis geben, will ich dies alles aufschreiben, diese ricordanze anlegen, obwohl es möglicherweise nie jemanden geben wird, der sich für sie interessiert. Ich will Geschichten aufreihen wie an einer Perlenschnur, Geschichten, die wahr sind, soweit Geschichten wahr sein können. Ich will Fragen beantworten, die nie zuvor gestellt und nie beantwortet wurden, Fragen, die bis ins Mark gehen, auch wenn sie schmerzen.

Jetzt, da die Sonne noch immer brütendheiß über der Stadt hängt und Mensch und Tier unter der Hitze stöhnen, will ich es tun. Mag sich in den kühlenden Schatten eines Feigenbaumes setzen, wer will, ein Glas Ratafia neben sich oder einen Becher mit Trebbiano, mag er meiner Stimme lauschen, es kostet ihn nichts. Nichts als ein wenig Zeit und die Bereitschaft, in die Vergangenheit hinabzusteigen.

Ich will vor allem gegen das Vergessen anreden, ein Phänomen, das mich stets erstarren läßt, wenn ich es bemerke.

Savonarola – was existiert noch von seinen Ideen, wer erinnert sich an seine Stimme, wer weiß noch die Zahl der Menschen, die zu seinen Predigten kamen, wer kann sein Gesicht beschreiben, ein Gesicht, das vor Eifer glühte, auch wenn es nicht eben schön zu nennen war? Seine Nase zum Beispiel ragte wie ein Schnabel, der gleich zustoßen will, aus diesem Gesicht hervor und seine Lippen schienen mir zu wulstig, um Askese auszudrücken. Am lebendigsten waren seine Hände, sie huschten wie kleine wuselige Tiere durch den Raum, und er holte sie auf die Kanzel zurück, um sie von neuem auszuschicken, als sollten sie Beute nach Hause bringen.

Ich will also von ihm erzählen und von uns, von den ›Kindern des frate ‹, wie sie uns nannten. Vielleicht gab es bei uns im Ospedale besonders viele von ihnen, weil man uns, die innocenti, besonders streng in der Ehrfurcht Gottes erzog und Savonarola diese Ehrfurcht forderte wie keiner der übrigen Priester sonst. Und von allen Tugenden war gerade die des Gehorsams bei uns in besonderem Maße ausgeprägt, weil wir aufgrund unserer Herkunft zu einer besonderen Kategorie von Menschen gehörten. Eine Zuordnung, die uns mitunter in Zorn brachte, wenn uns irgendwer aus irgendwelchem Grund nach unserem Namen fragte und dann ein kurzes, leicht verlegenes ›Ach so‹ folgte. Dieses ›Ach so‹ war stets ein mitleidiges ›Ach so‹, es standen viele Sätze dahinter, die nicht gesagt wurden, Sätze, die man aber sehr wohl ahnen konnte, Sätze, die wir als ungerecht empfanden. Denn abgesehen davon, daß wir unsere Mütter und Väter nicht kannten und im Ospedale lebten, unterschied sich unsere Kindheit nicht allzusehr von der anderer Kinder. Manche behaupteten zwar, der Unterschied wäre riesengroß, aber das

Weitere Kostenlose Bücher