![Der Peststurm]()

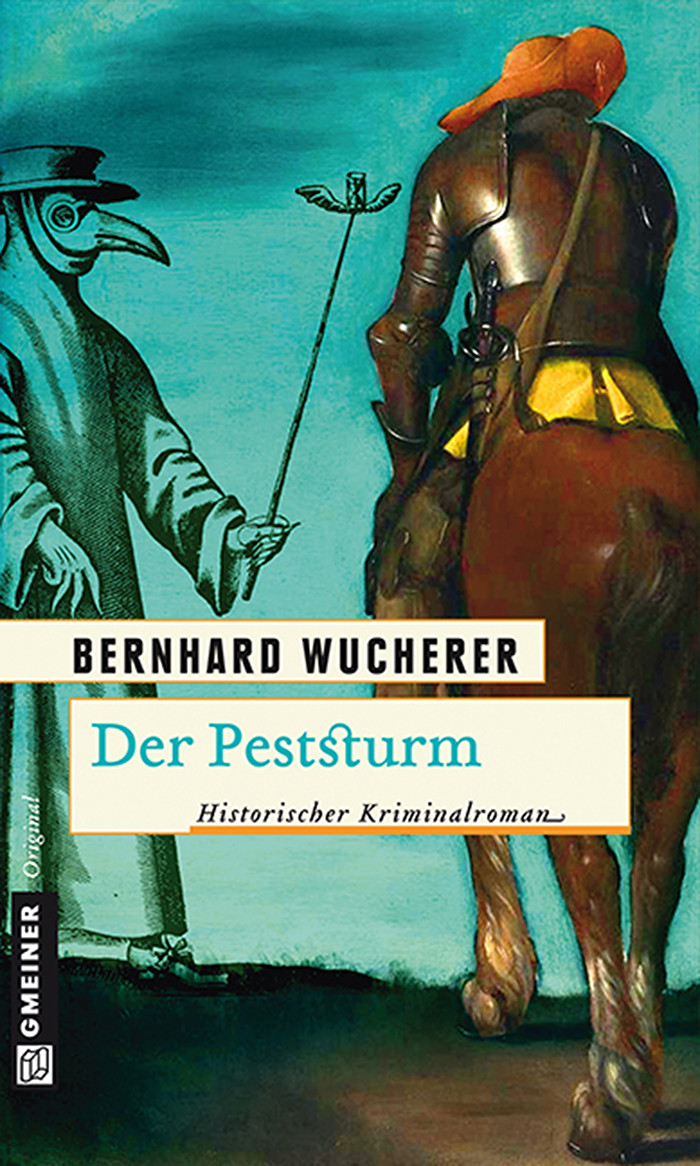

Der Peststurm

schnorren.

Kapitel 40

Von dem Tag an , als es in Staufen das erste Opfer gegeben hatte, war die einfache Bevölkerung der Pestilenz hilflos gegenübergestanden und hatte sich in ihrer übergroßen Not allein gelassen gefühlt. Gleich bei Ausbruch dieser Seuche war der Graf mitsamt seinem Hofstaat nach Konstanz geflohen, ohne zuvor Anweisungen gegeben zu haben, seine Untertanen wenigstens mit den nötigsten Lebensmitteln zu versorgen. Auf den Gedanken, einen Doctor der Medizin oder jemanden, der wenigstens etwas von der Heilkunde verstand, nach Staufen zu entsenden, war er nicht im Entferntesten gekommen. Und der einzige Medicus in Staufen war auf dem Galgenbihl dem Strick übergeben worden – aber dieser Arzt hätte sowieso niemandem geholfen.

Darüber hinaus hatte Oberamtmann Speen Staufen auch noch von der Straße nach Immenstadt abriegeln lassen, indem er quer durch das ganze Konstanzertal eine gewaltige Sperre hatte errichten lassen, die auch noch mit bewaffneten Soldaten bestückt worden war. Lediglich Schwester Bonifatia und der Kanoniker Martius Nordheim hatten die ganze Zeit über die Pein vieler Staufner etwas zu lindern vermocht, indem sie ihren Patienten, so gut es ging, Nahrung für Körper und Geist gegeben hatten. Aber letztendlich hatten sie bis auf Lisbeth, und später noch einen Burschen und eine Frau, niemanden retten können. Drei Gerettete in gut sechs Monaten – eine fürwahr magere Bilanz!

Weder die mittlerweile in fast allen Haushalten selbst kreierten ›Pestkuren‹ noch die vermeintliche Kunst einiger Weiber, die sich jetzt einbildeten, etwas von Heilkräutern zu verstehen, geschweige denn die vielen undurchschaubaren Zaubermittelchen hatten die Seuche aufzuhalten vermocht. Da auch das Heraufbeschwören sämtlicher Heiliger nichts genutzt hatte, hörten die Staufner jetzt ganz auf zu beten. »Nicht einmal die Heiligen Rochus und Sebastian haben geholfen. Warum also noch beten?«, maulte einer den Dorfpfarrer an und spuckte vor ihm sogar verächtlich auf den Boden.

Jetzt aber schien es so, als wenn diese Geißel der Menschheit auch in Staufen ihren Bezwinger gefunden hätte. Ein zunehmend kühler Wind fegte über das Dorf und schien den Pesthauch des Todes mit sich fortzutragen. Es war kühl und die Tage kürzer geworden. In mancher Nacht meldete auch schon der Frost zaghaft sein Kommen an. Die Kälte war der einzig wahrhafte Meister über die Pestilenz. Jedoch vermochte sie es lediglich, diesem Gräuel die Kraft, nicht aber den Schrecken zu nehmen.

Dass sich die miserablen hygienischen Verhältnisse im Winter nicht so verheerend auswirkten wie im Sommer, hatten zwar sogar die einfachen Menschen erkannt, wussten aber nichts über den eigentlichen Grund dafür, dass jetzt im Schnitt nur noch zwei Menschen pro Tag der Pest erlagen. Selten waren es mehr, immer öfter war aber an einem Tag kein neuer Toter zu beklagen.

Trotzdem konnten die Staufner noch nicht aufatmen. Auch wenn es zunächst den Anschein hatte, als wenn der Winter die Rettung wäre, lauerte gerade er mit all seinen Unbilden darauf, auf andere Weise zuschlagen zu können. Schneller als ihnen lieb sein konnte, kam verstärkt das bekannte Problem der Brennholzbeschaffung auf sie zu. Um bei der typisch allgäuerischen Kälte den Winter überleben zu können, mussten sie unbedingt ihre Behausungen heizen. In früheren Jahren hatte ihnen die Körperwärme ihrer Nutztiere oder deren getrocknete Exkremente, die man gut verfeuern konnte, dabei geholfen, ein bescheidenes Maß an Behaglichkeit in den Wohnraum zu bringen. Da es in Staufen jetzt aber kein einziges Haustier mehr gab, standen auch deren Hinterlassenschaften nicht mehr als Brennmaterial zur Verfügung.

Das größte Problem aber war nach wie vor die Nahrungsmittelknappheit, wobei hier nicht von Knappheit gesprochen werden konnte, da es – außer den Pesttoten, die unter den Stubenböden vergraben waren – schlicht und ergreifend überhaupt nichts Essbares mehr gab. Daran konnte auch Bruder Nepomuk nicht viel ändern, obwohl er sich – nachdem Konstanze, Lea und die anderen vorsorgt waren – endlich die Zeit nehmen konnte, ein Drittel der Nahrungsmittel, die er und sein Freund Ulrich vom Kloster Mehrerau mitgebracht hatten, auf dem Marktplatz zu verteilen.

»Du kennst deine Pappenheimer am besten. Verteil du die Fressalien. Geh aber gerecht damit um«, sagte er zu Ulrich und merkte lachend an, dass sie die Brotlaibe, das Salz und das Mehl, die

Weitere Kostenlose Bücher