![Der Ramses-Code]()

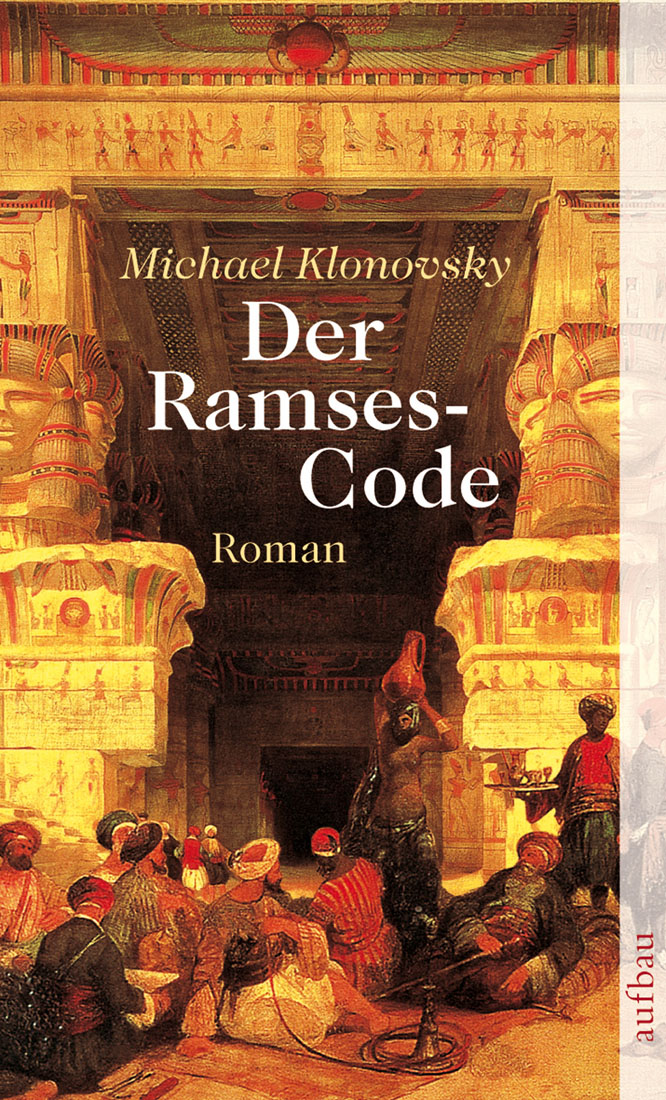

Der Ramses-Code

deren Köpfe waren, die auf dem Schafott rollten.

Das Gespräch bei Tisch drehte sich um einen Brief, der am Morgen angekommen war. Ein Oheim der Mutter betrieb in Grenoble ein florierendes Engrosgeschäft, das Handelshaus Rif. Dieser Oheim schrieb nun, ihm seien die außergewöhnlichen Talente des ältesten Champollion-Sohnes zu Ohren gekommen, so daß er diesem eine führende Position in seinem Hause anzubieten gedenke, sofern er die Neigung verspüre, an den Alpenrand umzusiedeln und sich Handelsgeschäften zu widmen.

Und ob er solche Neigungen verspürte! Seit seiner gescheiterten Ägyptenexpedition hatte sich Jacques-Joseph geschworen, die erste beste Gelegenheit zu nutzen, um dem Provinznest Figeac den Rücken zu kehren. Grenoble war nicht Paris, aber immerhin eine Departmentshauptstadt mit 30 000 Einwohnern, mit einer Universität, gelehrten Gesellschaften,Bibliotheken, einem Theater, Kaffeehäusern, kurzum: eine Stadt, die lebte.

»Denkst du darüber nach, ob du das Angebot annehmen wirst?« fragte Jeanne Champollion.

»Da gibt es nichts nachzudenken. Ich gehe nach Grenoble.«

Für Jean-François war dieser Entschluß ein Schock. Der Bruder mehr als zweihundert Meilen entfernt! Mit wem sollte er sich unterhalten, wer würde ihn unterrichten? Er hatte keine Lust, mit den ungehobelten Nachbarskindern zu spielen, denen er so weit voraus war, wie sie aller Wahrscheinlichkeit nach zeit ihres Lebens nie kommen würden. Er mochte auch das alte Haus nicht mehr, dessen dunkle Winkel seiner kindlichen Phantasie soviel Anlaß zum Träumen geboten hatten. Die kleine Stadt und ihre Umgebung kannte er hinreichend, und noch besser kannte er das Sortiment im väterlichen Laden, das seinen Neigungen ohnehin selten entsprach.

»Ich habe keinen Hunger mehr«, sagte Jean-François und stand auf. »Verzeiht, es geht mir nicht gut.« Mit hängenden Schultern verließ er die Runde.

»Um Himmels willen«, flehte er den Bruder an, als der etwas später zu ihm ins Zimmer kam, »nimm mich mit nach Grenoble, ich halte es hier allein nicht aus! Ich halte es hier überhaupt nicht mehr aus!«

Jacques-Joseph setzte sich zu ihm und strich dem Bruder über die Löwenmähne. »Beruhige dich«, sagte er, »sobald ich dort halbwegs Fuß gefaßt habe, hole ich dich nach.«

Die Augen des Jüngeren strahlten auf. »Versprichst du es mir?«

»Ich verspreche es.«

»Würdest du es auch schwören?«

Jacques-Joseph lachte. »Ich schwöre es. Ich laß dich hier nicht verkümmern. Aus dir soll bestimmt etwas Besonderes werden; schon deswegen mußt du Figeac verlassen.«

Sie schwiegen. Draußen rüttelte der Wind an den Fensterläden. Das Halbdunkel des Zimmers im ersten Stock wurde von zwei dreiarmigen Kerzenleuchtern erhellt. Einer warf sein Licht über verstreute Handschriften, die vorwiegendmit hebräischen Buchstaben bedeckt waren – nach dem Altgriechischen und Lateinischen war Hebräisch die nächste Sprache, die Jean-François’ Interesse auf sich gezogen hatte. Eine hebräische Bibel lag auf dem Tisch, daneben der Talmud sowie die – auf lateinisch verfaßten – Schriften des jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt und die Eroberung Judäas durch die Römer miterlebt hatte. An der Wand neben dem Tisch lehnten mehrere flache Pappfiguren, jede etwa von der Größe eines Kindes. Sie stellten historische Persönlichkeiten dar, Griechen und Römer, von Alkibiades bis Antonius. Jean-François hatte sie gebastelt und bemalt, als er sieben war und die Parallelbiographien antiker Helden des griechischen Schriftstellers Plutarch las. Auf der Rückseite jeder Figur waren Geburts- und Todesdatum verzeichnet. Nun mochte er die Gefährten früherer Zeit nicht wegwerfen.

»Hast du Herodot gelesen?« fragte Jean-François.

»Ja sicher«, erwiderte sein Bruder, »wie kommst du jetzt darauf?«

»Glaubst du, daß an den Pyramiden tatsächlich registriert stand, wieviel Knoblauch die Arbeiter bei ihrem Bau gegessen haben, wie Herodot schreibt? Ich denke, es handelt sich um Königsgräber; ein König läßt doch nicht zu, daß solche Dinge auf seine Pyramide geschrieben werden.«

»Da dürftest du recht haben«, bestätigte Jacques-Joseph, »aber das würde bedeuten, daß die Priester Herodot bewußt etwas Falsches erzählt haben.«

»Ja, so wie man neugierige Fremde, die ihre Nase überall hineinstecken, wohl mitunter an derselben herumführt. Vielleicht wollten die Priester einfach

Weitere Kostenlose Bücher