![Die Apothekerin]()

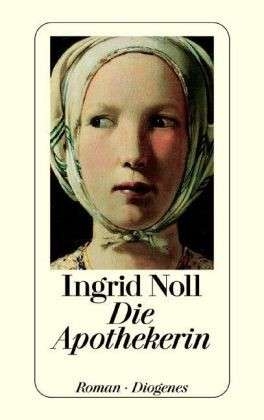

Die Apothekerin

um die leer gewordene Wohnung bitten.

Tagelang dachte ich nach. Ich wollte sehr gern mit Pawel unter einem Dach wohnen. Platz genug war in meinem Haus, aber wie sollte man die Zimmer verteilen? Gerade, als ich Pawel einen Antrag machen wollte, wurde Dieter entlassen. Er mußte zwar noch gepflegt werden, aber die ärztliche Versorgung war abgeschlossen.

Wahrscheinlich hätte ich die Annahme dieser Fracht verweigert, aber Levin hatte Dieter empfangen und das Taxi bezahlt. Nun lag der Rekonvaleszent in seinem Schlafzimmer, und Levin brachte ihm mit knurriger Miene das Essen. Alles schien wieder beim alten zu sein.

Zornig stieg ich die Treppe hinauf. Seit jener Silvesternacht hatte ich Dieter nicht mehr gesehen; inzwischen waren vier Wochen vergangen, meine blauen Würgemale waren verschwunden, nicht aber die seelischen Narben.

Dieter war blaß, abgemagert und todunglücklich. Er sah mich an wie ein Sterbender. Ich wagte weder, ihn auf die Straße zu setzen noch ihm Vorwürfe zu machen. Muffig nahm ich seine Gegenwart hin.

Am nächsten Tag schilderte ich Pawel meine Lage: beide Kindsväter wieder daheim, beide kränklich und übellaunig. »Wie benehmen sie sich denn untereinander?« fragte Pawel. »Sie müßten sich doch hassen.«

Wahrscheinlich war dem auch so, aber trotzdem hackten sie sich nicht die Augen aus, sondern stützten sich gegenseitig in Krankheit und Leid.

»Und welcher glaubt nun, der Erzeuger zu sein?« fragte

Pawel ratlos.

»Beide. Ich aber erkläre dich zum Vater meiner Wahl, den

anderen beiden entziehe ich auf Grund schlechter Führung die

Vaterschaft.«

Pawel lachte.

18

»Der Pawel könnte doch ein Glas Nescafe einschmuggeln«, sagte Rosemarie, »schließlich kriegt er genug Butter von uns.« »Aber heißes Wasser?«

»Besorge ich aus der Stationsküche, wir brauchen nur noch eine Thermoskanne.«

Ich nickte, alles eine Frage der Organisation.

Da kam plötzlich der Chefarzt ohne Gefolge herein. Rosemarie strahlte, obgleich sie sich weder parfümiert hatte noch für ihn ein frisches Nachthemd hatte anlegen können.

Er brachte eine gute Nachricht für sie: keine Krebszellen im frisch eingetroffenen Befund.

»Das wußte ich«, sagte sie.

»Morgen kommt der Katheter heraus, am Wochenende können Sie nach Hause«, sagte er.

Ich war sprachlos.

» Und bei Ihnen rückt der Termin auch näher«, sagte er zu mir, »wir müssen Sie dann auf Station n verlegen…«

Wir wurden also bald getrennt.

Dorit fand mich an diesem Nachmittag in Tränen aufgelöst.

»Deine Chefin gibt mir ohne Rezept kein Valium mehr, was soll ich bloß machen«, klagte sie.

Dienstag nachmittags war nur Ortrud in der Apotheke; ich schrieb einen leicht erpresserischen Brief an meine ehemalige Kollegin.

»Warum kriegt sie das Zeug nicht vom Arzt?« wollte die naive Rosemarie wissen.

»Ach, was verstehen die denn davon«, sagte ich, »diese herzlosen Burschen.«

Nach den traumatischen Silvesterereignissen hatte sich Dorit mehrfach gemeldet, und ich hatte sie abgewimmelt. Entweder behauptete ich, die Suppe koche gerade über oder ich sei todmüde, es schelle in diesem Augenblick an der Haustür oder meine Chefin wolle mich gleich anrufen. Dorit wurde mißtrauisch und bestellte mich zu sich. »Keine faulen Ausreden«, sagte sie.

Sie wußte bereits viel zuviel. Lene hatte mit Dorits Tochter gespielt und dabei verraten, daß ich täglich zu Besuch kam. Wie eine prüde Gouvernante verlangte Dorit eine Erklärung.

»Wir mögen uns«, sagte ich möglichst unbefangen, »aber wenn du nun gleich etwas witterst, dann liegst du falsch.«

»Aber nein, schließlich bist du schwanger«, versicherte Dorit, »man weiß ja, daß Kinder in diesem Alter häufig phantasieren. Lene hat erzählt, du hättest mit Pawel in einem Zimmer geschlafen - in einem Hotel -, und die Kinder wären alle dabei gewesen. Da merkt man doch gleich: der Wunschtraum eines mutterlosen Kindes…«

Wir sahen uns prüfend an.

»Was sagt denn Levin zu dieser Freundschaft?« fragte sie.

»Er lag im Krankenhaus«, sagte ich, obgleich das nicht die passende Antwort war.

Die Ablenkung klappte. »Was hatte er denn?« fragte sie mitfühlend.

»Dieter hat ihm vier Schneidezähne ausgeschlagen.«

Dorit sah mich ungläubig an. »Warum?«

»Im Suff«, sagte ich.

Entsetzt starrte sie mich an. »Ich hoffe nur, du hast diesen Dieter auf der Stelle aus dem Haus geworfen, aber du bist ja blöd genug…«

Sie sprach mit mir wie mit einer Kranken. Ich sei zwar nicht der Heiland, aber zu gut für

Weitere Kostenlose Bücher