![Die Herrin von Avalon]()

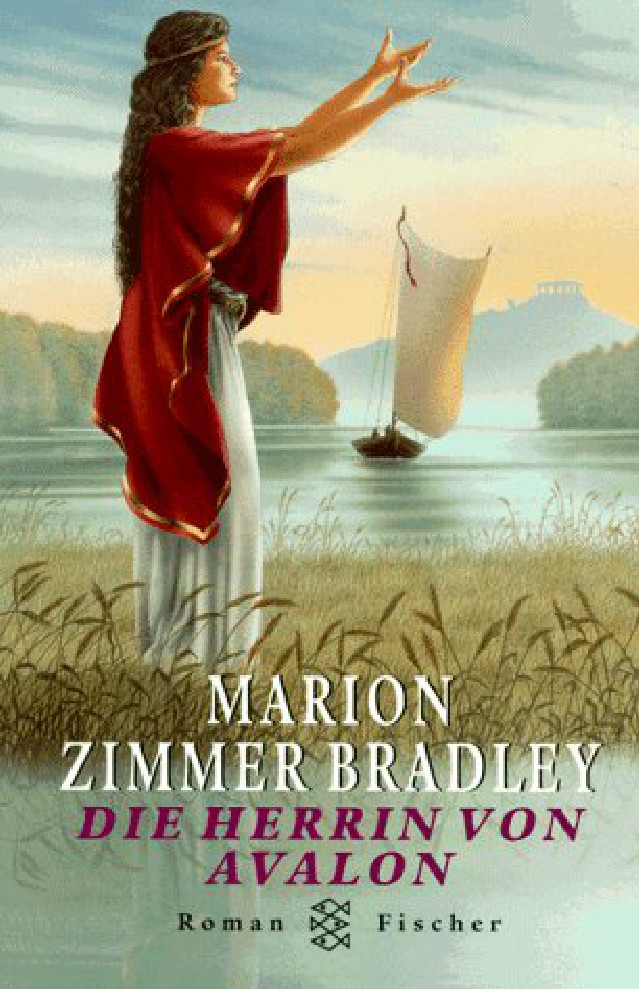

Die Herrin von Avalon

Gefühle verstehen. Als ich zum ersten Mal meine Großmutter auf eine ihrer Reisen begleitete, die uns von Avalon wegführten, erging es mir auch so. Sie hat mir jedoch erklärt, daß ich niemanden beneiden muß. Schmuck und kostbare Gewänder, mit denen Frauen sich schmücken, beweisen nur, daß sie Männer haben, die aus sehr einsichtigen Gründen Gefallen an solchen Dingen finden.« Erdfulla wurde rot und senkte verlegen den Kopf. Dierna lachte, fügte dann aber ernst hinzu: »Du hast dir das Gewand, das du trägst, mit deiner Arbeit und deinem Gelübde verdient. Wenn wir in fremder Gesellschaft sind, dann bewege dich so stolz, daß alle dich um deine Freiheit beneiden.«

Erdfulla hatte ein spitzes Gesicht und dünne blonde Haare. Sie würde nie eine Schönheit sein. Doch Diernas Worte führten dazu, daß sich die junge Frau selbstbewußt aufrichtete und der Hohepriesterin in dem anmutig schwebenden Gang zur Tür folgte, der alle Priesterinnen von Avalon auszeichnete.

Das große Haus hatte vier Flügel und einen Innenhof. Der Fürst und seine Gäste versammelten sich in dem Saal, der von der Straße am weitesten entfernt lag. Auf einer großen Wand zogen Szenen aus der Hochzeit eines jungen Gottes mit einer Blumenjungfrau vor einem orange glühenden Hintergrund die Blicke der Neuankömmlinge auf sich. Ein schwarzweißes Rautenmosaik schmückte den Boden. An der gegenüberliegenden Wand hingen Schilde und Speere. Dort saß Eiddin Mynoc auf einem erhöhten Sitz, auf dem ein Wolfsfell lag.

Der Fürst war in den mittleren Jahren. In den dunklen Haaren und im Bart zeigten sich schon viele silberne Strähnen. Der einst starke Mann wurde sichtlich rundlicher und schlaffer. Nur ein gelegentliches Blitzen der Augen verriet den Verstand, den er von seiner Mutter geerbt hatte, die eine Tochter von Avalon gewesen war. Keine seiner Schwestern besaß jedoch die Begabung, die eine Ausbildung auf der heiligen Insel gerechtfertigt hätte. Vor kurzem hatte Eiddin Mynoc der Herrin von Avalon die Nachricht übermittelt, daß seine Jüngste ›ein hübsches Kind ist, aber so seltsam und verträumt, daß sie meinetwegen nach Avalon gehen kann‹.

Dierna blieb stehen und erwiderte die Begrüßung durch den Fürsten mit einem freundlichen, aber genau bemessenen Nicken. Auch das hatte sie von ihrer Großmutter gelernt. Die Herrin von Avalon herrschte auf ihrem Gebiet ebenso uneingeschränkt wie eine Kaiserin.

Die anderen Gäste, darunter auch einige verheiratete Frauen, die nach römischer Sitte gekleidet waren, beachtete sie zunächst kaum. Ein Mann mit einem voluminösen Bauch trug die Toga der Ritter. Er kam ihr bekannt vor. Drei junge Männer in seiner Nähe mußten Eiddin Mynocs Söhne sein. Sie musterten die Hohepriesterin mit einer Mischung aus Achtung und Neugier.

War das Mädchen, das sie nach Avalon bringen wollten, noch zu jung oder zu schüchtern, um in dieser Gesellschaft anwesend zu sein?

Eine der Frauen wich bewußt Diernas Blick aus. Als die Hohepriesterin den silbernen Fisch an einer dünnen Kette bemerkte, wußte sie, daß es eine Christin war. Dierna hatte gehört, daß es im östlichen Teil des Reiches inzwischen viele Christen gab. Eine Bruderschaft der Nazarener lebte zwar noch immer auf der Insel im Sommerland, aber in den anderen Teilen der Provinz blieb ihre Zahl klein. Man hatte ihr berichtet, daß die Christen zu Streitigkeiten und Rechthabereien neigten. Wahrscheinlich würden sie sich bald genug selbst in den Untergang reden, ohne dazu den Kaiser zu brauchen.

»Deine Befestigungsmauern, Herr, wachsen schnell«, sagte der Mann in der Toga. »Sie umspannen bereits die halbe Stadt. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich noch nichts davon gesehen.«

»Wenn du mich das nächste Mal besuchst, werden sie sich um die ganze Stadt ziehen«, erwiderte Eiddin Mynoc stolz. »Die beutegierigen Seewölfe sollen an einer anderen Stelle heulen. Im Land der Durotriges werden sie sich die Bäuche nicht mehr vollschlagen können.«

»Das ist ein nützliches Geschenk für dein Volk«, sagte der Mann in der Toga. Dierna erinnerte sich an ihn. Es war Gnaeus Claudius Pollio, ein hoher römischer Beamter.

»Die Römer erlauben uns nicht, dem Volk ein anderes Geschenk zu machen«, murmelte einer der Söhne. »Wir dürfen unsere Leute nicht bewaffnen. Die Truppen, die uns schützen sollten, werden über den Kanal geschickt, um auf dem Festland zu kämpfen.«

Sein Bruder nickte vielsagend. »Es ist nicht gerecht, Steuern

Weitere Kostenlose Bücher