![Die irische Signora]()

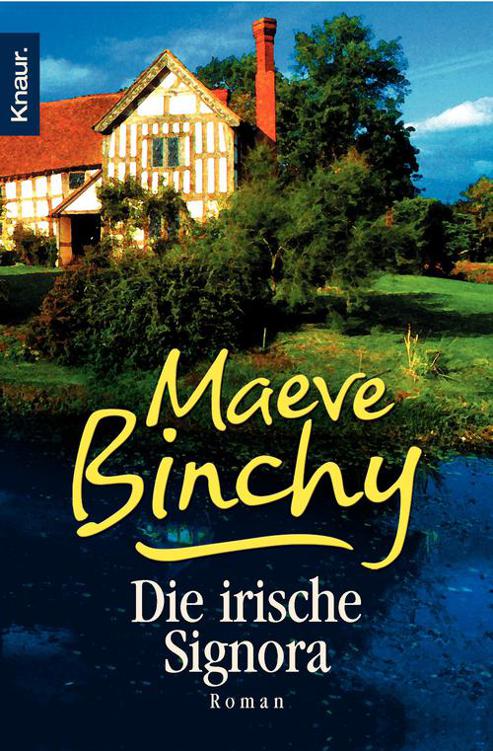

Die irische Signora

Letzten Endes hat es sich also doch gelohnt, dachte Fran, während sie den Gedanken beiseite schob, daß Ken an Labour Day mit anderen Leuten ein Picknick machte.

»He, Fran, siehst du den Burschen da drüben, der sich mit

Mi chiamo Bartolomeo

vorstellt? Ist das nicht Barry aus deinem Supermarkt?« Und er war es tatsächlich, stellte Fran erfreut fest. Anscheinend hatte es dank der Überstunden jetzt mit dem Motorrad geklappt. Sie winkten einander quer durch den Raum zu.

Was für ein merkwürdiges Sammelsurium von Leuten! Da war diese elegante Frau, die in ihrem Haus immer so prächtige Gesellschaften gab. Was in Gottes Namen machte sie nur an einem Ort wie diesem? Und das hübsche Mädchen mit den goldenen Locken –

Mi chiamo Elisabetta

– und dem netten, zurückhaltenden Freund in dem guten Anzug. Dazu der dunkelhaarige, brutal aussehende

Luigi

und der ältere Mann namens

Lorenzo

. Eine wirklich erstaunliche Mischung.

Die Signora war entzückend. »Ich kenne Ihre Vermieterin«, sagte Fran zu ihr, als sie sich kleine Häppchen mit Käse und Salami schmecken ließen.

»Ja, äh, Mrs. Sullivan ist eine Verwandte von mir«, erwiderte die Signora nervös.

»Ach ja, natürlich, das habe ich vergessen. Wie dumm von mir«, meinte Fran beruhigend. Die Verhältnisse dort waren schließlich ganz ähnlich wie bei ihr zu Hause. »Sie hat mir erzählt, daß Sie ihrem Sohn sehr geholfen haben.«

Auf dem Gesicht der Signora erschien ein strahlendes Lächeln. Sie war ausgesprochen hübsch, wenn sie lächelte. Daß diese Frau eine Nonne sein sollte, konnte Fran sich nicht vorstellen. Bestimmt hatte Peggy Sullivan etwas mißverstanden.

Der Unterricht machte Fran und Kathy großen Spaß. Wenn sie danach mit dem Bus heimfuhren, lachten sie wie Kinder über ihre Aussprachefehler und über die Geschichten, die die Signora erzählt hatte. Als Kathy ihren Klassenkameradinnen davon berichtete, erntete sie ungläubiges Staunen.

Unter den Kursteilnehmern herrschte ein ganz außergewöhnlicher Zusammenhalt – als wären sie auf einer einsamen Insel gestrandet, wo ihre einzige Hoffnung auf Rettung darin bestand, daß sie die Sprache lernten und sich alles einprägten, was man ihnen beibrachte. Und vielleicht weil die Signora sie alle für höchst begabt hielt, glaubten sie allmählich selbst daran. Sie bat ihre Schüler, möglichst die italienischen Begriffe zu verwenden, auch wenn sie noch keine ganzen Sätze bilden konnten. So redeten sie davon, daß sie in die

casa

gehen müßten, daß es in der

camera

ziemlich warm sei oder daß sie

stanca

(müde) seien.

Und die stets aufmerksam zuhörende Signora schien erfreut, aber keineswegs überrascht zu sein. Daß jeder, der Italienisch lernte, mit Freude und Begeisterung bei der Sache war, hielt sie für eine Selbstverständlichkeit. Bei ihrem Unterricht wurde sie von Mr. Dunne unterstützt, der das ganze Projekt aus der Taufe gehoben hatte. Die beiden schienen sich recht gut zu verstehen.

»Vielleicht sind sie alte Freunde von früher«, mutmaßte Fran.

»Nein, er hat eine Frau und zwei erwachsene Kinder«, erklärte Kathy.

»Er kann doch eine Frau haben und trotzdem mit ihr befreundet sein«, meinte Fran.

»Schon, aber ich glaube, die beiden haben was miteinander. Sie lächeln sich immer so verstohlen an. Harriet sagt, das ist ein untrügliches Zeichen.« Harriet war Kathys Schulfreundin, die sich sehr für sexuelle Fragen interessierte.

Aidan Dunne hätte es nicht für möglich gehalten, daß ihn der Erfolg des Italienischkurses so glücklich machen würde. Woche für Woche kamen die Teilnehmer mit Fahrrädern, Motorrädern, Lieferwagen und Bussen zur Schule, und diese bemerkenswerte Frau fuhr in ihrem BMW vor. Mit großem Vergnügen bereitete Aidan die diversen Überraschungen für sie vor. So bastelte er weiße Papierfähnchen, die die Signora an alle verteilte; dann sagte sie ihnen, mit welchen Farben sie sie bemalen sollten. Reihum hielt dann jeder sein Fähnchen hoch, und die anderen riefen im Chor dessen Farben. Sie waren wie Kinder, wie eifrige, lernbegierige Schüler. Und am Ende der Stunde half dieser gefährlich aussehende Kerl, der Lou hieß, beim Aufräumen; dabei hätte man von so einem Schlägertypen am allerwenigsten angenommen, daß er freiwillig länger blieb, um Schachteln wegzuräumen oder Stühle zu stapeln.

All das hatte man nur der Signora zu verdanken. Mit ihrer schlichten Art brachte sie bei jedem nur das Beste zum Vorschein. Neulich hatte

Weitere Kostenlose Bücher