![Die Launen des Teufels]()

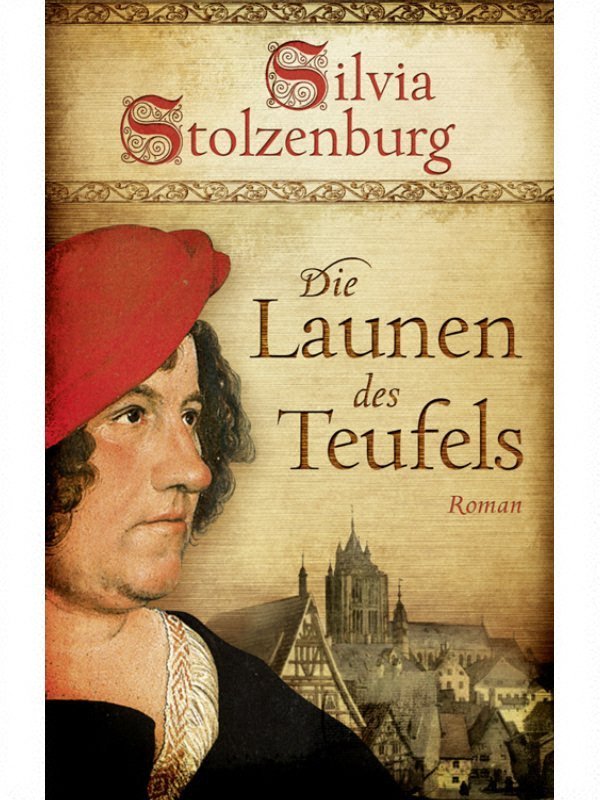

Die Launen des Teufels

gewöhnt war.

»Anabel«, begrüßte er sie strahlend und schloss sie in die Arme, um sie hungrig zu küssen. Zwar erwiderte sie die Liebkosung leidenschaftlich, doch ließ ihn etwas in ihrer Haltung nach einigen Atemzügen zurücktreten und sie forschend mustern. »Was ist geschehen?«, fragte er, und als sich ihre Augen mit Tränen füllten, fürchtete er das Schlimmste.

»Henricus«, flüsterte sie und ließ sich kraftlos auf die Felle sinken. Nachdem Bertram es ihr gleichgetan hatte, berichtete sie stockend, was im Hospital vorgefallen war. Als sie mit dem Tod Schwester Adelheids geendet hatte, legte Bertram tröstend den Arm um ihre Schulter und zog sie an sich. Nach einigen Momenten des betretenen Schweigens sagte er leise: »Er wird seine Strafe erhalten. Wenn nicht in dieser Welt, dann in der nächsten.«

»Ich werde von heute an jeden Tag dafür beten, dass er im tiefsten Schlund der Hölle schmort!«, brauste Anabel ungewohnt hitzig auf. »Wie kann er ein solches Verbrechen ungesühnt begehen?!« Ihre Augen sprühten Funken. »Ich verstehe unsere Welt nicht mehr, Bertram.« Sie atmete schwer. »Früher war alles so einfach. Aber heute scheinen auf einmal keine Regeln mehr zu gelten! Kinder sterben an der Pest, während Menschen wie Henricus und mein Vater immer mehr Macht erlangen. Wo ist der gerechte Gott, von dem die Priester uns immer erzählt haben? Mir scheint, wir sind nichts weiter als Spielbälle der Launen des Teufels!«

Diese Rede war für sie so ungewöhnlich, dass Bertram sie erstaunt anstarrte. »Ich bin wütend«, erklärte Anabel mit einem Schnauben. »Nichts ist mehr sicher! Alles scheint sich zu verändern, aber nichts wendet sich zum Guten.«

Bertram ergriff ihre Hand. »Das ist nicht wahr«, murmelte er. »Wir haben uns gefunden. Und nur das zählt.«

Einen kurzen Moment schien es, als wolle sie ihm widersprechen, doch dann schlug sie die Lider nieder und kramte in ihrer Rocktasche. »Du hast recht«, gestand sie kleinlaut ein und hielt ihm einen glänzenden Gegenstand unter die Nase. »Das hätte ich beinahe vergessen.«

Sprachlos griff Bertram nach der Münze und drehte sie ungläubig zwischen den Fingern.

»Du brauchst keine Angst haben«, versetzte Anabel trocken. »Ich habe sie nicht gestohlen.« Sie lachte leise und berichtete von der großzügigen Gräfin von Württemberg, die so unverhofft in ihr Leben getreten war.

»Aber«, hub Bertram aufgeregt an. »Das bedeutet, dass wir sofort fliehen können.« Er sprang auf und blickte sich in der Hütte um. »Lass uns alles Nötige zusammenpacken und gehen!«

»Warte.« Anabel griff nach seiner Hand und zog ihn zurück auf die Felle. »Das wäre ehrlos.« Als er protestieren wollte, fügte sie hastig hinzu: »Die Gräfin erwartet eine Eskorte ihres Gemahls. Solange sie in Ulm ist, werde ich mich um sie kümmern. Das bin ich ihr schuldig.« Sie zog Bertrams Kopf an sich, um ihm einen Kuss auf die Wange zu drücken, und runzelte die Stirn. »Du glühst«, stellte sie besorgt fest. »Fühlst du dich nicht wohl?«

Ein glückliches Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er wegwerfend abwinkte. »Es ist nichts. Ich war nur ein wenig leichtsinnig. Vermutlich eine Erkältung.« Bevor sie zu einer Predigt ansetzen konnte, schloss er sie erneut in die Arme und machte sie mundtot. Das frische Heu raschelte, als sie sich auf die Felle sinken ließen.

Kapitel 31

Kloster Obermedlingen, 10. Januar 1350

Schneidend peitschten Wulf von Katzenstein die eisigen Schneekristalle ins Gesicht, als er sich mit letzter Kraft dem vor ihm aus dem Gestöber auftauchenden Kloster Obermedlingen näherte. Heulend pfiff der Sturm über die Felder, bevor er sich an der Wand aus Baumstämmen zu seiner Linken brach. Die Äste der kahlen Eichen und zerrupften Fichten knarrten bedrohlich, und mehr als einmal fürchtete der einsame Reiter, dass ihn einer der Bäume erschlagen könnte.

»Was für ein furchtbarer Tag«, murmelte er und zog die Kapuze seines Umhangs tiefer ins Gesicht, während er seinem Rapphengst die Sporen gab. Zwar hielt seine Rüstung einen Großteil der Kälte ab, doch änderte dies nichts an der Tatsache, dass er fror wie ein Hund. Er fluchte leise, als sich mit dem Ende des Waldrandes die Böen verstärkten, sodass selbst sein Reittier protestierend schnaubte. Wenn er nicht erfrieren wollte, musste er schleunigst eine Unterkunft für die Nacht finden. Obschon er eigentlich gehofft hatte, an diesem Tag wenigstens das Dorf

Weitere Kostenlose Bücher