![Die Launen des Teufels]()

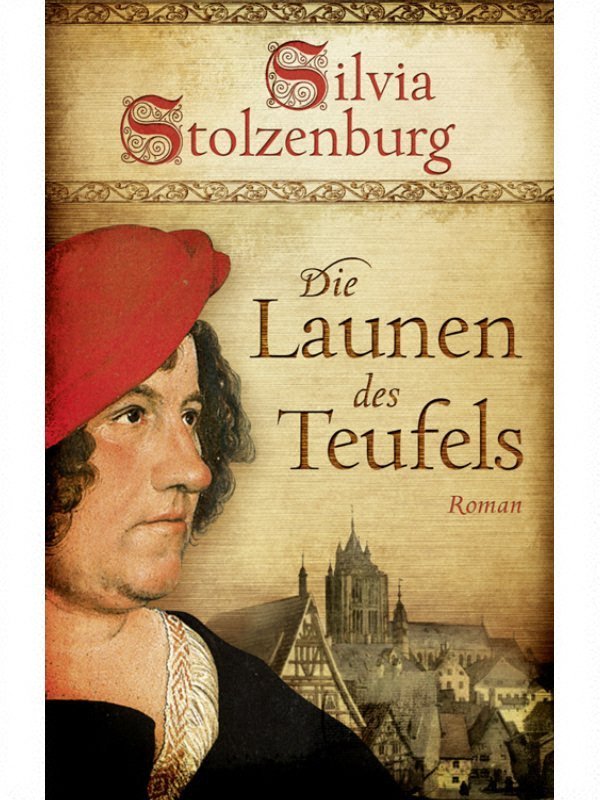

Die Launen des Teufels

Unheil habe ich über uns gebracht?« »Was redest du da?«, fragte Gertrud erschöpft. »Es ist Gottes Wille.«

Nur mit Mühe unterdrückte Anabel einen Fluch, senkte den Kopf und grub die Hände in das geflochtene Haar. »Nein«, wisperte sie matt. »Es ist Gottes Strafe!« Mit diesen Worten kämpfte sie sich auf die Beine, schluckte trocken und fragte: »Wo ist er?«

Ohne Worte wies Gertrud in Richtung der schäbigen Kate, in der Bertram seit seiner Ankunft im Haus des Glockengießers hauste, und murmelte: »Ich habe seine Wunden bereits gesäubert. Er schläft.« Ihre bleischweren Glieder schienen sie davon abhalten zu wollen, die Kammer zu verlassen, doch unter Aufbietung all ihrer Kraft gelang es Anabel schließlich, sich über den Hof zu schleppen und die Tür zu dem Schuppen aufzustoßen, in dessen eiskaltem Inneren sich ein dunkles Häufchen von dem etwas helleren Hintergrund des Strohs abhob.

Lediglich das Licht der Kerze, die Anabel aus der Küche mitgenommen hatte, erhellte den nach Fäulnis stinkenden Raum, und als sie sich der zusammengekrümmten Gestalt Bertrams näherte, hielt sie entsetzt inne. Sein Gesicht schillerte schwarz-blau, und die Stellung, in der er eingeschlafen war, ließ vermuten, dass er sich einige Rippen geprellt hatte. Während heiße Tränen ihre Sicht verschleierten, beugte Anabel sich zu ihm hinab, um behutsam die Hand unter seinen Kopf zu schieben. Schluchzend übersäte sie sein geschundenes Gesicht mit feuchten Küssen und strich ihm halb besinnungslos vor Furcht immer und immer wieder über die unverletzte Wange. Als sich eine Träne nach der anderen auf seiner Haut sammelte, bewegte er sich mit einem Stöhnen und schlug die Lider auf. »Anabel.« Seine Aussprache war undeutlich und verschwommen, und als er den Kopf zur Seite wandte, um einen Schwall blutigen Speichel auszuspucken, erschrak Anabel bis ins Mark.

»Oh, Bertram«, flüsterte sie. »Das wollte ich nicht. Warum hast du nicht auf mich gewartet?«

Entgegen der furchtbaren Schmerzen, die er leiden musste, verzog sich seine geschwollene Lippe zu einem gequälten Grinsen. »Ich habe ihm die Stirn geboten«, lallte er undeutlich, und Anabel tastete zitternd nach seiner Hand.

»Das hast du«, presste sie mühsam hervor. »Aber hättest du nur diesen einen Tag abgewartet, wäre all dies nicht geschehen.« Eine weitere Träne fiel auf Bertrams bleiche Stirn. »Franciscus ist krank«, erklärte sie, da ihm das Sprechen offensichtlich Schmerzen bereitete. »Vermutlich hat er die Pest.«

Trotz all der Qualen, die er am heutigen Tag erlitten haben musste, erhellte sich Bertrams Miene, nur um sich kurz darauf wieder zu verdunkeln.

»Anselm auch«, nuschelte er, und Anabels Herz wollte erneut aussetzen. Dann hatte es vielleicht doch nichts mit ihrem Ungehorsam zu tun!, grübelte sie hoffnungsvoll, doch das änderte nichts an der Tatsache, dass ihre Geschwister vermutlich bald sterben würden. Die Erkenntnis traf sie mit solcher Gewalt, dass sie zurückfuhr, doch da Bertram bereits wieder eingeschlafen war, musste sie ihm diese Reaktion nicht erklären. Johann, Uli, Ida und Anselm, dachte sie bitter. Wer würde wohl als nächstes die Rechnung des Teufels begleichen müssen?

Einige Zeit lang blickte sie einfach nur auf Bertrams dunkle Züge hinab und ließ sich von einem Strudel der Trostlosigkeit erfassen. Während die klamme Kälte der Hütte unaufhaltsam ihre Kleidung durchdrang, hielt sie Bertrams Hand umklammert und lauschte auf seinen regelmäßigen Atem. Lediglich das vereinzelte Huschen einer Maus oder Ratte unterbrach die beinahe vollkommene Stille, die Anabel wie ein schützender Mantel umgab. Als der letzte Tropfen Wachs in das feuchte Stroh fiel und die Kerze mit einem Zischen ihr Leben aushauchte, verweilte Anabel trotz der beklemmenden Dunkelheit an Bertrams Seite; und als sie nach einiger Zeit bleierne Müdigkeit überfiel, ließ sie sich einfach neben ihm ins Stroh sinken.

Kapitel 25

Der folgende Dienstag begann, wie der Vortag geendet hatte: trostlos. Über den schneebedeckten Dächern der Stadt hing nach wie vor der schrille, alles durchdringende Ton der nicht mehr abreißen wollenden Sterbeglocke, die trotz zunehmenden Verlangens der Bürger immer noch bei den massenhaften Begräbnissen geläutet wurde. Überall sah man die Totengräber, die mit ihren Stöcken die nur zum Teil in Tücher gehüllten Leichen auf ihre Karren hievten, um sie zu dem vor der Stadtmauer gelegenen Friedhof zu schaffen, wo

Weitere Kostenlose Bücher