![Die Launen des Teufels]()

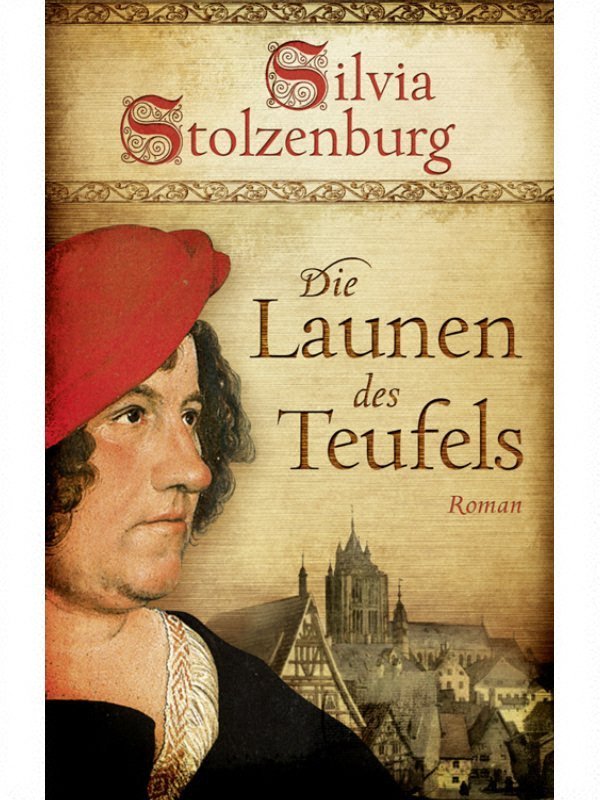

Die Launen des Teufels

anlegte.

»Seid Ihr Elzbete?«, fragte Anabel, die Schwierigkeiten hatte, ihr Erstaunen über das im Gegensatz zum Ladenbereich ärmliche Innere zu verbergen. Als die Frau ein bejahendes Grunzen von sich gab, schlug das Mädchen vorsichtig die Decke vom Kopf des ihr anvertrauten Kindes zurück. Auf der Stelle verstärkte sich das zu einem leisen Wimmern abgeschwächte Weinen zu einem zornigen, durchdringenden Brüllen, das die Apothekersgattin mit einem gleichgültigen Hochziehen der übermäßig gezupften Brauen quittierte. »Er braucht dringend Milch«, erklärte Anabel überflüssigerweise. »Seine Mutter ist krank.«

Während sie die freigelegte Brust mit den Fingern knetete, nickte Elzbete stumm, betrachtete einige gierige Schlucke lang den Säugling an ihrem Busen und setzte diesen schließlich ab, um Anabel fordernd die Handfläche entgegenzustrecken.

»Die Beginen schicken mich«, setzte die junge Frau hinzu und zählte das Geld ab, das Guta Staiger ihr mitgegeben hatte. Nachdem die fette Apothekerin die Silberstücke in ihrer Tasche hatte verschwinden lassen, griff sie nach dem Sohn der Gräfin, drückte ihn unzeremoniös an sich und sah zu, wie sich seine zahnlosen Gaumen gierig um ihre verhärteten Brustwarzen schlossen. Das ganze Kind schien zu erbeben, als der Knabe hungrig Zug um Zug der fremden Muttermilch in sich hinein saugte, bis Elzbete ihn schließlich von der linken Brust abnahm, um ihn nach einigem Nesteln rechts erneut anzulegen. »Er hat Hunger«, stellte sie sachlich fest und blickte Anabel direkt in die Augen. »Wie alt ist er?«

»Einen Tag«, erwiderte Anabel, der bei der abschätzenden Betrachtung ein Schauer den Rücken hinaufkroch.

»Du musst ihn mindestens zweimal am Tag zu mir bringen«, stellte Elzbete schließlich fest, als das Kind satt und müde in ihrem Arm erschlaffte, und hob ein rotznäsiges Mädchen auf ihren Schoß, um ihm mit dem Ärmel ihres Gewandes die Nase zu säubern. Mindestens ein Dutzend Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zehn Jahren drückte sich in den Schatten der kleinen Kammer herum, und als Anabel sich gerade zum Gehen wenden wollte, erhob Elzbete erneut die Stimme. »Der Preis«, brummte sie schroff. »Er ist zu niedrig. Die Konkurrenz ruiniert das Geschäft.«

Da Anabel von den Nöten der Apotheker gehört hatte, die sich überall lautstark über die fliegenden Händler, Wunderdoktoren, Theriakhändler und Wurzelgräber beschwerten, die im Gefolge der Geißler durch die Lande zogen, war ihr klar, was die Amme damit meinte.

»Ich muss drei Pfennige mehr verlangen«, fügte Elzbete hinzu und hob mit einem listigen Blick die Augen. »Ansonsten lohnt es sich nicht für mich.«

Einen Moment lang zögerte Anabel, bevor sie antwortete. »Ich werde es der Meisterin ausrichten«, sagte sie. »Wenn sie damit einverstanden ist, bringe ich ihn heute Abend wieder.« Damit verabschiedete sie sich von der Frau, die einer Spinne gleich auf ein neues Opfer zu lauern schien, und verließ das Haus.

Zurück im Infirmarium, legte sie das schlafende Kind in die Krippe zurück, um sich auf die Suche nach der Meisterin zu machen, die dem höheren Preis der Amme mit einem unwilligen Stirnrunzeln zustimmte. »Die Gräfin kann es sich leisten«, sagte sie nachdenklich. »Aber was ist mit den weniger vermögenden Müttern?«

Da Anabel keine Antwort auf diese Frage wusste, zog sie sich ans Lager der immer noch wie besinnungslos schlafenden Katharina von Helfenstein zurück, um dieser mit einer duftenden Essenz die Schläfen einzureiben.

Während sie mit den Fingerspitzen kleine Kreise auf die makellose Haut der erschöpften Adeligen malte, wirbelten die Gedanken in ihrem Kopf wild durcheinander. Das Gefühl des sehnsüchtigen Verlangens, das sie durchströmt hatte, als sie den Säugling an sich gepresst hatte, vermischte sich mit der Sorge um Bertram, der bohrenden Trauer um ihre Geschwister und einer Frage, die sie seit einigen Tagen quälte. Gedankenverloren tauchte sie die Hand erneut in die kleine Schale und fuhr mit der Behandlung fort. Seit über zehn Tagen wartete sie bereits vergeblich auf das Einsetzen ihrer Monatsblutung. Da sie bereits lange genug im Hospital aushalf, um zu wissen, was das bedeutete, bereitete ihr diese Tatsache nicht nur Schrecken, sie erfüllte sie auch mit abgrundtiefer Abscheu. Denn sollte der Grund dafür der sein, den sie vermutete, bedeutete dies, dass sie Franciscus‘ Kind in sich trug!

Das Zittern ihrer Hand ließ sie einige

Weitere Kostenlose Bücher