![Die Schatten des Mars]()

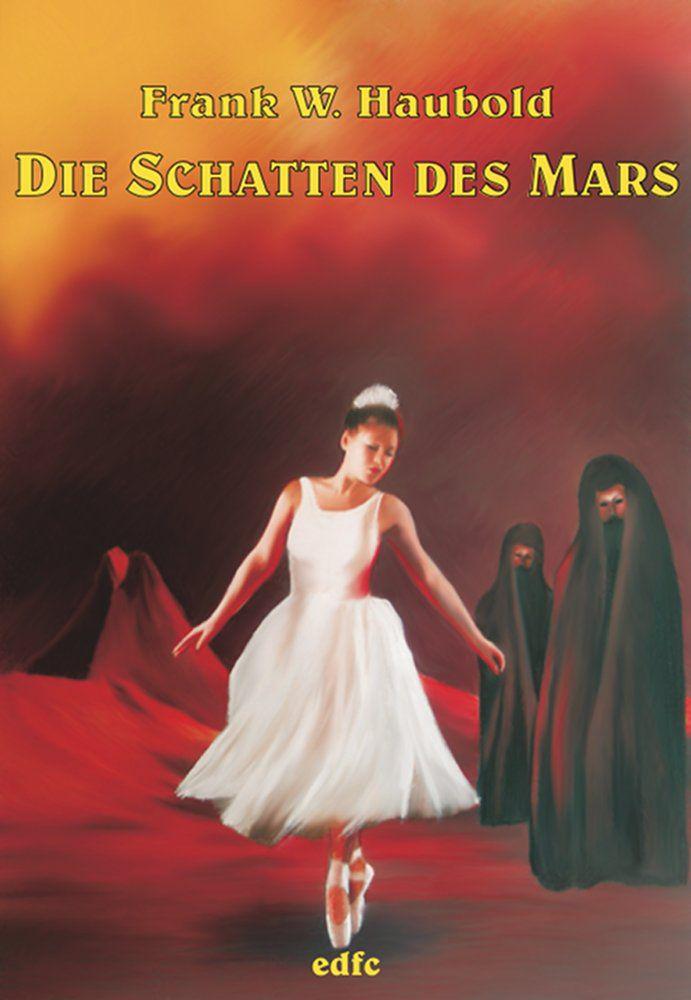

Die Schatten des Mars

Spaziergängen gewöhnlich Station machte.

Der Wind hatte aufgefrischt und trieb seinen gefrierenden Atem als zerfasernde Dampfschwaden in Richtung Meer. Es war noch früh am Morgen, die Sonne kaum mehr als ein verwaschener Lichtfleck am Horizont. Der Dichter marschierte zügig, aber auf Dauer vermochte ihn die Bewegung nicht warmzuhalten. Langsam, aber unerbittlich fraß sich die Kälte durch die Isolationsschichten seines Overalls und ließ ihn erschauern.

Als er endlich den Rastplatz erreicht hatte, duckte er sich tief in den Windschatten des Felsens und griff nach dem mitgebrachten Manuskript. Ursprünglich hatte er vorgehabt, es noch einmal durchzusehen, aber dafür blieb jetzt keine Zeit mehr. Mit klammen Fingern faltete er den Stapel Blätter auseinander, warf einen flüchtigen Blick darauf und wandte sich dann zum Gehen. Plötzlich geriet er ins Stolpern, ließ dabei die Papiere fallen, bevor es ihm im letzten Augenblick doch noch gelang, seinen Sturz abzufangen.

Schwer atmend schaute der Dichter den davonwirbelnden Blättern hinterher und fragte sich, ob das Meer sein Manöver wohl durchschaut hatte. Vielleicht würde er die Antwort nie erfahren ...

Im Augenblick gab es jedenfalls nichts mehr zu tun, und so machte er sich fröstelnd auf den Heimweg.

Von da an wartete der traurige Dichter, doch an seinem Tagesablauf änderte sich zunächst nur wenig. Er stand zeitig auf, frühstückte ausgiebig und begann dann zu arbeiten. Die Mittagsstunden nutzte er zu ausgedehnten Spaziergängen, die ihn entweder den Strand entlang oder hinaus in die schattenlose Weite des Sandmeeres führten. In den ersten Tagen bemühte er sich noch, seine Gedanken unter Kontrolle zu halten, um nichts von dem zu offenbaren, was er erwartete oder befürchtete – eine ebenso naive wie überflüssige Vorsichtsmaßnahme, wie er sich später eingestand.

Das Meer sprach nie wieder zu ihm, so angestrengt er auch lauschte, während der Wind über die erstarrten Wogen strich und die Staubteufel am Horizont zu tanzen begannen.

Wenn der Dichter dann durchfroren heimgekehrt war, kochte er sich Tee und verzehrte dazu eine jener geschmacksarmen Fertigmahlzeiten, die seine Kühltruhe zu Dutzenden bereithielt. Den Nachmittag und Abend verbrachte er dann entweder am Computer oder in seinem Gewächshaus, doch es gelang ihm immer seltener, sich auf das zu konzentrieren, was er gerade tat.

Wieder und wieder glitt sein Blick zum Fenster, dachte er darüber nach, ob er etwa einen Fehler gemacht oder etwas unberücksichtigt gelassen hatte.

Vielleicht hatte der Wind sich an jenem Morgen doch noch gedreht und die Manuskriptseiten zurück zum Ufer getrieben? Vielleicht jagte er sie noch immer vor sich her – irgendwo weit weg von Meer und Strand?

Natürlich waren derartige Überlegungen müßig, aber auch ein Indiz dafür, wie wichtig ihm der Erfolg seines Experiments mittlerweile geworden war.

Er zerstörte sogar bereitwillig die Illusion vermeintlicher Zeitlosigkeit, indem er die Tage zu zählen begann, die seit dem ›Verlust‹ des Manuskripts vergangen waren. Länger als zwei W o chen hatte es doch damals nicht gedauert, oder?

Manchmal wachte er morgens auf und dachte: Heute ist der Tag! Aber dann war er es doch nicht, und mit jeder Enttäuschung wuchs die Verunsicherung des alten Mannes.

Die Tage vergingen, reihten sich zu Wochen und Monaten, ohne daß die Hoffnungen des traurigen Dichters eingelöst wurden. Am einhundertfünfzigsten Tag faßte er den Entschluß, nicht mehr weiterzuzählen, aber das Uhrwerk in seinem Hirn ließ sich ebensowenig auf Befehl abstellen wie seine Hoffnungen und Wünsche.

Am einhundertzweiundsiebzigsten Tag betrank er sich zum ersten Mal bis zur Bewußtlosigkeit. Kopfschmerz und Übelkeit kurierten ihn zwar kurzzeitig, gerieten aber in Vergessenheit, wenn der Dichter wieder einmal den ganzen Abend über auf den leeren Bildschirm seines Computers gestarrt hatte, ohne eine einzige Zeile zuwege zu bringen.

Für wen schrieb er überhaupt noch? Für das halbe Dutzend potentieller Interessenten unter den Kolonisten? Oder gar für die Menschen auf der Erde, die nun schon seit Jahrzehnten eifrig damit beschäftigt waren, die eigene Kultur auszulöschen? Nein, es lohnte nicht, sich länger etwas vorzumachen: Niemand brauchte seine Geschichten wirklich. Niemand außer ihm selbst ...

Das Erlebnis mit dem Puppenmacher hatte eine Wunschvorstellung genährt, die wohl jedem Schriftsteller vertraut war: den Traum von einer

Weitere Kostenlose Bücher