![Die Schatten des Mars]()

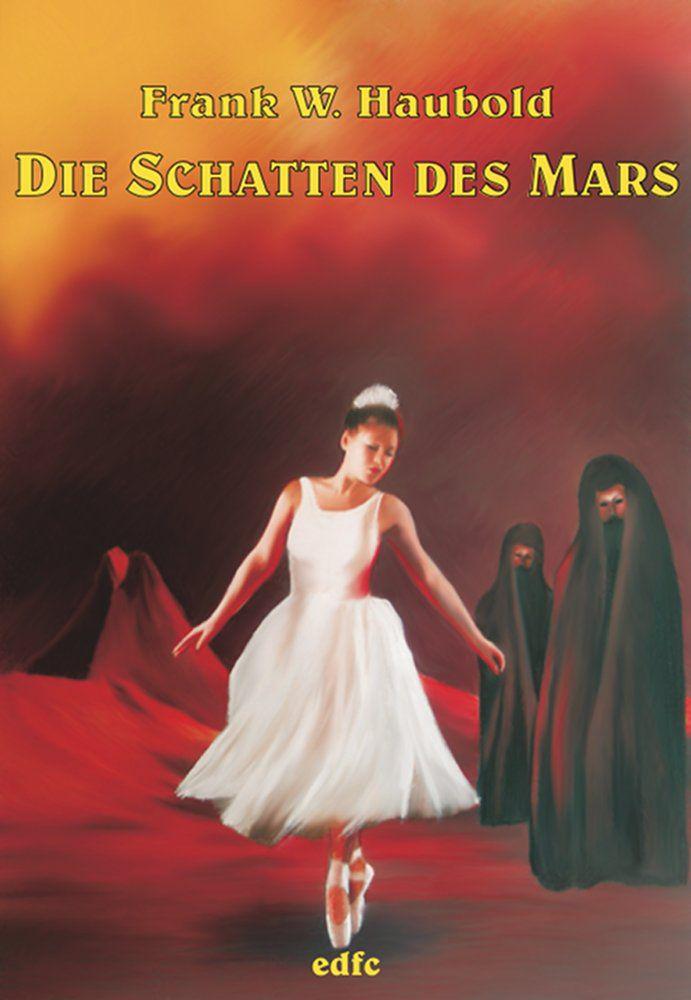

Die Schatten des Mars

sah der Mann auf der Sesselsänfte aus wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Martin stand wie versteinert und konnte seinen Blick nicht abwenden.

»Na, was ist? Willst du uns nicht reinlassen?«

Der Junge fuhr zusammen und beeilte sich, den Sanitätern Platz zu machen.

Er ist mein Vater, dachte er, während die Männer den Sterbenden ins Haus trugen. Was auch immer sie mit ihm gemacht h a ben, er ist immer noch mein Vater ...

Aber da war auch noch ein anderer Gedanke – ein Gedanke, den er nie ausgesprochen hatte und auch nie aussprechen würde: Warum ist er damals nicht einfach gefallen, im Kampf, wie andere Soldaten auch?

Martin wußte, wie ungerecht und schäbig dieser Vorwurf war, aber so leicht ließ sich der Gedanke nicht vertreiben. Fünf Jahre war es nun her, daß sein Vater aus dem Krieg heimgekommen war, fünf Jahre, in denen er vor ihren Augen verfallen war, jeden Tag ein wenig mehr. Fünf Jahre, die das Lachen und die Unbeschwertheit der Kindertage aus dem alten Haus vertrieben hatten, in dem jedes Gespräch, jede Lebensäußerung unter der unsichtbaren Anwesenheit des Kranken litt. Seine Schwester Betty war nicht wegen des besseren Wetters nach Berkeley gegangen und schon gar nicht, weil das College dort so wahnsinnig exklusiv war. Nein, sie hatte fortgewollt, fort aus diesem Haus. Wenn sie zu Besuch kam, brachte sie stets ihren Freund Pete mit, als brauchte sie jemanden, der sie beschützte.

Es ist nicht gerecht! dachte Martin, während die beiden Sanitäter die Spezialmatratze aufpumpten, die seinen Vater vor dem Wundliegen schützen sollte. Die Matratze war an einen winzigen Kompressor angeschlossen, der die querliegenden Luftbälge in Bewegung hielt. Seine Mutter beobachtete die Männer mit ausdrucksloser Miene, ohne selbst mit Hand anzulegen. Erst als die beiden ihre Arbeit beendeten hatten und sich nach dem Bettzeug erkundigten, fiel sie aus ihrer Erstarrung und brachte das Gewünschte.

Martin wäre am liebsten davongelaufen, er wollte das alles nicht sehen. Nicht die Gummidecke, die seine Mutter unter das Bettlaken zog, nicht den mit gelblicher Flüssigkeit gefüllten Plastikbeutel, der zum Vorschein kam, als die Sanitäter die Beine des Kranken aus der Wolldecke wickelten, nicht die von Wundflecken übersäte weiße Haut. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Es geschah, als der Kranke, der sich die ganze Zeit über kaum bewegt hatte, plötzlich die Sonnenbrille abnahm und ihn ansah.

Martin sollte den Ausdruck in den Augen seines Vaters nie vergessen. Es waren die Augen eines Mannes, der keine Kraft mehr hatte. Und der sich dafür schämte – vor seinem eigenen Sohn, der ihn in diesem unwürdigen Zustand erleben mußte.

Vorsichtig legten die Sanitäter den Kranken aufs Bett. Der ältere, ein Farbiger mit kurzgeschorenem weißen Haar, erklärte Martins Mutter, wie der Urinbeutel gewechselt wurde. Sie sah blaß aus, und ihre Mundwinkel zuckten ein paar Mal unkontrolliert. Gleich würde sie anfangen zu schreien ...

Macht endlich, daß ihr rauskommt! dachte der Junge, von unerklärlichem Groll gegen die beiden Uniformierten erfaßt. Es reicht!

Aber es war noch nicht vorbei.

Einer der Sanitäter ging hinaus zum Wagen und kehrte mit einem Gerät zurück, das wie ein Bodenstaubsauger aussah. Natürlich war es keiner, sondern ein Sauerstoffkonzentrator, wie der Weißhaarige erklärte. Für den Fall, daß der Kranke unter Atemnot litt, lieferte das Gerät auf Knopfdruck reinen Sauerstoff über eine Nasensonde. Als der Sanitäter die Sonde anlegen wollte, schüttelte Erik Lundgren unwillig den Kopf: »Jetzt nicht!«

Martin fuhr zusammen. Es war lange her, daß er die Stimme seines Vaters gehört hatte. Und obwohl der Kranke nicht laut gesprochen hatte, klang sie selbstbewußt genug, um ihm Respekt zu verschaffen.

»Okay, dann eben nicht«, murmelte der Weißhaarige schulterzuckend und legte den Schlauch zurück auf den Nachttisch. »Sie kennen sich ja damit aus.«

»Schon gut«, murmelte Martins Vater besänftigt. »Ich glaube, Sie sollten uns jetzt allein lassen.«

»Wie Sie wünschen, Sir.« Der Sanitäter richtete sich auf und tauschte einen Blick mit seinem Kollegen, der bereits in der Tür stand. Die beiden sahen aus, als warteten sie auf etwas, doch der Kranke schien ihre Anwesenheit vergessen zu haben.

»Tut mir leid«, murmelte der weißhaarige Sanitäter schließlich und wandte sich ebenfalls zum Gehen. »Auf Wiedersehen, Ma’m.«

»Wiedersehen«, sagte Martins Mutter

Weitere Kostenlose Bücher