![Die Schatten des Mars]()

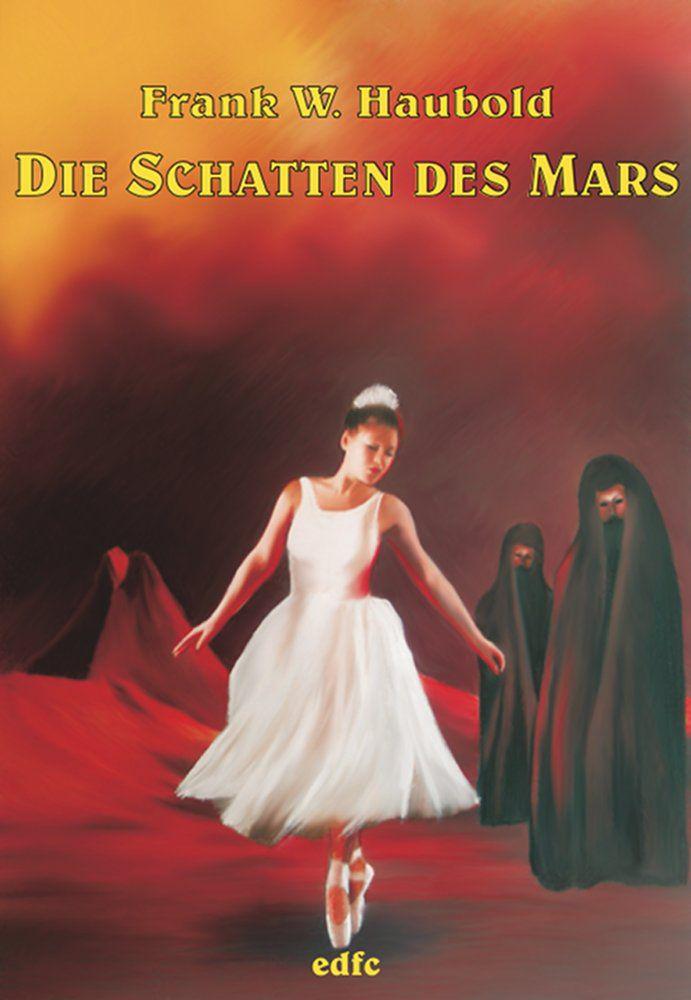

Die Schatten des Mars

hatte, aber es tat dennoch weh.

Als er das Initialisierungsprogramm abbrach und eine Löschroutine startete, kam es ihm vor, als würde er Julia zum zweiten Mal verlieren – und dieses Mal für immer. Natürlich war das vollkommen irrational, dennoch fühlte er sich schuldig. Es war schwer, sich von einer Illusion zu lösen, die er über Jahre hinweg genährt hatte. Aber es mußte sein. Niemand hatte das Recht, ein Bewußtsein zu erschaffen, das weder Zuneigung noch Furcht, weder Freude noch Hoffnung zu empfinden vermochte. Eine Intelligenz, die ihrer Existenz nicht einmal selbst ein Ende setzen konnte, wenn sie die Ausweglosigkeit ihrer Situation erkannte. Ein Geschöpf, dem selbst die Gnade der Ungewißheit verwehrt blieb ...

»Verzeih mir«, flüsterte Julius, als das Löschprogramm sein Zerstörungswerk beendet hatte. Es war niemand da, der ihn hören konnte, dennoch war es ihm ernst.

Dann schaltete er den Computer aus und rief die Lieferfirma an, um einen Abholtermin zu vereinbaren. Die Anzahlung würde er nicht zurückerhalten, aber das kümmerte ihn nicht. Wenn er den Rechner behielt, würde der ihn jeden Tag an den Verlust einer Illusion erinnern – einen Verlust, den er als schmerzhafter empfand als das Wissen um jenes Ereignis, das vielleicht nie eintreten würde ...

Independence Day

Am 27. Juni, wenige Tage vor Martins siebzehntem Geburtstag, kam sein Vater zum letzten Mal aus dem Krankenhaus. Martins Mutter hatte am Abend zuvor noch einmal mit den Ärzten im MRAMC telefoniert und war danach stumm in ihr Zimmer gegangen. Ihr Bett stand jetzt im Arbeitszimmer, das der Kranke seit seinem Umzug ins Erdgeschoß nicht mehr betreten hatte. Treppen waren für ihn zu einem unüberwindbaren Hindernis geworden.

In der Nacht hatte Martin ihr Weinen gehört. Das Haus war ausgesprochen hellhörig. Wände und Decken schienen nachts an Substanz zu verlieren, wurden zu Resonanzböden, die durch jedes noch so verstohlene Geräusch in Schwingung gerieten.

Martin hörte, wenn seine Mutter nachts aufstand, um in irgendwelchen Medizinbüchern zu blättern, er hörte, wie sie sich in den Schlaf weinte, und wenn seine Schwester mit ihrem Freund zu Besuch war, verstand er fast jedes Wort, das die beiden miteinander sprachen. Natürlich hörte Martin auch anderes, und das war einer der Gründe, warum er seine Freundin Anna noch nie mit nach Hause gebracht hatte.

Doch selbst wenn er allein war, brachte es das Haus fertig, ihn mit allerlei geheimnisvollen Geräuschen wachzuhalten. Balken knarrten, Dachziegel klapperten, und der Wind pfiff durch Ritzen und Spalten, die man tagsüber vergeblich suchte. Meist dauerte es lange, bis Martin in einen unruhigen, von wirren Träumen unterbrochenen Schlaf fiel.

Oft träumte er vom Krieg. Meist war er dann auf der Flucht – auf der Flucht vor einem namen- und gesichtslosen Feind, von dem er nur eines wußte: daß er ihm nicht in die Hände fallen durfte.

Der Junge ahnte, daß die Träume mit seinem Vater zu tun hatten – und mit der Krankheit, die ihn allmählich zugrunde richtete. Irgend etwas mußte damals geschehen sein, etwas, worüber sich der Kranke hartnäckig weigerte zu sprechen. Früher hatte Martin geglaubt, es sei wegen der Geheimhaltung, aber inzwischen war er nicht mehr so überzeugt. Es schien vielmehr, als wolle sein Vater die Familie absichtlich von allem fernhalten, was mit dem Krieg zu tun hatte. Selbst als Todkranker versuchte er noch, sie zu beschützen.

Am Nachmittag hielt ein Ambulanzfahrzeug der Army vor dem Haus, und zwei Sanitäter trugen den Kranken auf einer Art Sänfte zur Tür.

Die Ärzte hatten gesagt, daß er eine weitere Operation nicht überleben würde. Aber das war offenbar nur die halbe Wahrheit gewesen. Martins Vater – oder das, was die Krankheit von ihm übriggelassen hatte – sah aus, als könne er nicht einmal den nächsten Windstoß überstehen. Hemd und Jacke schlotterten um seinen Oberkörper, und trotz der brütenden Hitze trug er eine Wolldecke über den Knien.

Am erschreckendsten aber war die Veränderung, die sein Gesicht genommen hatte. Es schien auf geheimnisvolle Weise geschrumpft zu sein. Die Haut spannte sich so straff über die Wangenknochen, daß man fürchten mußte, sie könne bei der nächsten Bewegung reißen. Seine Lippen hatten sich zu einem schiefen Lächeln verzogen, das Martin an das Grinsen einer Mumie erinnerte. Mit seiner Sonnenbrille – helles Licht vertrug er schon seit längerem nicht mehr –

Weitere Kostenlose Bücher