![Die Tochter des Samurai: Roman (German Edition)]()

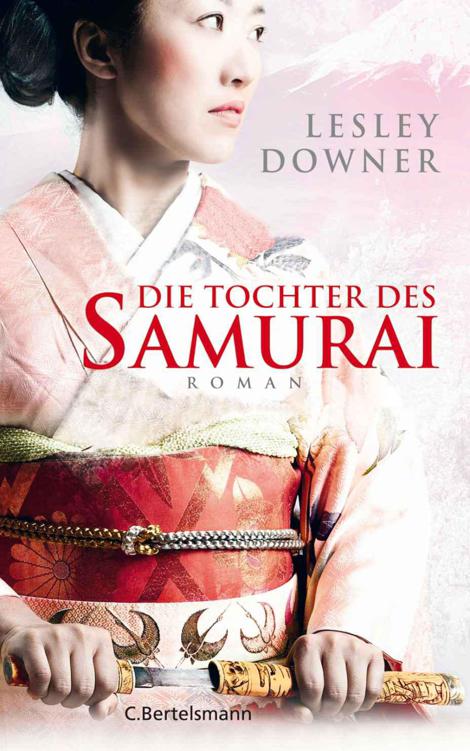

Die Tochter des Samurai: Roman (German Edition)

ihre Ideale vergessen, sind nur noch daran interessiert, in die eigene Tasche zu wirtschaften, und kümmern sich einen Dreck darum, dass dabei der gesamte Samurai-Stand vernichtet wird. Ja, dein Vater, Okimi, und deiner, Ofumi.« Ihre Worte fielen in die Stille wie Steine in einen See. Sie wusste, dass sie zu weit gegangen war, doch sie war zu wütend, um sich weiter darum zu scheren. »Mein Vater ist zu Hause in Kyushu, woher auch die Hälfte eurer Familien stammt! Er hat nichts mit Maebara oder seinem Aufstand zu tun. Wie könnt ihr es wagen, so respektlos von ihm zu sprechen!«

Keuchend setzte sie sich auf die Fersen zurück. Sie erwartete, dass ihre Klassenkameradinnen ihr widersprechen würden, aber alle schwiegen. Grimmig starrten sie auf ihre Pulte. Selbst die Kyoto-Mädchen blieben still. Keine von ihnen wollte mit Taka in Verbindung gebracht werden; als hätte sie eine ansteckende Krankheit. Alle waren erleichtert, als der Lehrer hereinkam und sie aufforderte, ihre Bücher zu öffnen.

Den ganzen Tag über, während Taka von einem Unterrichtsraum zum nächsten ging, hörte sie, wie sich Stimmen hoben und senkten. Jedes Gespräch verstummte, wenn sie näher kam, und wurde wieder aufgenommen, sobald sie sich entfernte.

Taka hielt den Kopf hoch erhoben. Das hätte ihr Vater von ihr erwartet. Aber auf dem Heimweg in der Rikscha verbarg sie das Gesicht in den Ärmeln und schluchzte laut.

Sie ratterten über die breiten Straßen des Samurai-Bezirks, zwischen hohen, von Wassergräben umgebenen Mauern hindurch, als sie ein Gesicht bemerkte, das neben ihr herhüpfte. Ein Mann mit rot geäderten Wangen und einem Tuch um den Kopf wie ein Arbeiter. »He, du! Kitaoka-Mädchen!«, keuchte er und versuchte nach ihrem Rock zu greifen. Entsetzt starrte sie ihn an. Er hatte die Rikscha erkannt, obwohl das Familienwappen übermalt war. »Sag deinem Vater, wir stehen hinter ihm! Die Männer aus Edo sind bereit, sich zu erheben. Wir werden diese Betrüger aus dem Süden rauswerfen.«

Andere schlossen sich an, liefen nebenher. Der Rikscha-Zieher rannte so schnell, dass das Gefährt gefährlich schwankte und Taka zur Seite geworfen wurde und sich festklammern musste, bis ihre Knöchel weiß wurden.

Plötzlich krachte ein Stein gegen das Verdeck. Eine andere Stimme schrie: »Kitaoka! Verräter!«, und Taka schrak so sehr zusammen, dass die Rikscha sich zur Seite neigte und beinahe umkippte. Sie erhaschte einen Blick auf einen Davonlaufenden und musste an den Samurai denken, der in die Schwarze Päonie gestürmt war. Diesmal war kein Nobu da, um sie zu retten.

Für gewöhnlich benutzte Taka den Familieneingang an der Seite, aber heute wollte sie nur so schnell wie möglich ins Haus. Als sie durch das Tor ratterten, rief sie dem Rikscha-Zieher zu, er solle anhalten, und kletterte mit zitternden Knien hinaus. Sie rannte zur großen Haupttür, stolperte hinein und lehnte sich schwer atmend dagegen.

»Ich hasse die Schule. Ich geh da nie wieder hin.« Ihre Worte hallten durch den leeren Flur.

Das Vestibül roch feucht und kalt. Die Vordertür war offiziellen Besuchern vorbehalten und wurde von der Familie nur selten benutzt. Taka wischte sich mit dem Ärmel über die Augen, fummelte gebückt an den Knöpfen ihrer Stiefel herum und wünschte sich, sie trüge Sandalen, aus denen sie leichter herausschlüpfen konnte. Westliche Kleidung war nicht für japanische Häuser geeignet, dachte sie und kämpfte mit dem harten Leder.

Sie hatte sich aus dem ersten Stiefel gequält, als ihr zwei Paar Männerschuhe auffielen, die nebeneinander im Vestibül standen und nach Leder und Schuhcreme rochen. Als Eijiro noch da war, hatte es ständig Besucher gegeben, aber seit seinem Fortgang war es im Haus sehr still geworden. Niemand kam mehr zu Besuch.

Die innere Tür wurde aufgeschoben, und ein rundes, hübsches Gesicht tauchte auf.

»Otaka-sama!«, rief Okatsu keuchend, die Wangen gerötet. Sie musste am Familieneingang gewartet und sich auf die Suche nach Taka gemacht haben. Mit hochgezogenen Brauen warf sie einen Blick hinter sich. »Besucher. Sie wollen gerade gehen.«

Taka trat den zweiten Stiefel weg und sank auf die Knie, als zwei Männer erschienen, deren knochige Hände aus den Manschetten ihrer westlichen Anzüge ragten. Sie sahen wie die Ladenbesitzer aus, die Seide ins Haus brachten, bleich und gebeugt, als verbrächten sie ihre Zeit damit, in dunklen Räumen an ihrem Abakus herumzufingern.

Fujino segelte hinter ihnen her wie ein

Weitere Kostenlose Bücher