![Don Juan]()

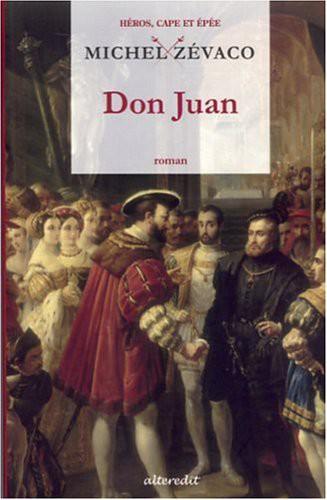

Don Juan

François !

– Honneur au roi de France ! souligna l’escorte, pareille au chœur antique.

– Ce n’est pas tout. Pour ôter à Votre Majesté toute arrière-pensée d’inquiétude, le roi a envoyé à Bayonne le connétable de Montmorency avec le dauphin Henri et le jeune duc d’Orléans ; en même temps que vous toucherez le sol de France, les deux fils du roi entreront en Espagne pour y être otages jusqu’à ce que vous ayez atteint une des villes de l’empire.

– Louée soit Notre-Dame ! dit l’empereur. Ulloa, merci ! Demain, messieurs, nous franchirons la Bidassoa pour courir d’une traite à Bayonne. Mais je ne veux pas d’otages. Les deux princes resteront parmi nous et seront nos compagnons de voyage ; je ne me laisserai pas vaincre en magnanimité. Quant à vous, Ulloa, vous avez réussi au delà de mon espoir… Eh bien, qu’avez-vous donc, Commandeur ?

Ulloa sursauta, comme ramené d’un rêve lointain.

Il essuya la sueur froide qui ruisselait à ses tempes.

Mais, se remettant promptement :

– Sire, dit-il, si j’ai pu mener à bonne fin l’ambassade dont vous m’aviez honoré, c’est grâce à un brave et loyal gentilhomme français qui a eu le courage de faire entendre à la Cour de France la voix de la justice…

– Venant de vous, c’est là le plus beau des éloges. Qui est cet homme de cœur ?

– Homme de cœur : vous l’avez dit !… Il se nomme le comte Amauri de Loraydan.

– Ah ! Le nom ne m’est pas inconnu. Les Loraydan, sur tous les champs de bataille, nous ont été de rudes adversaires. Il y a eu un Loraydan tué à Pavie, je crois. Mais plusieurs des nôtres, d’abord, succombèrent sous ses coups. Race fière, mais pauvre.

– Celui dont je vous parle est le fils de Loraydan de Pavie. J’ignore s’il est riche autrement qu’en vaillance. Mais, malgré sa jeunesse, c’est un des conseillers les plus écoutés du roi François. En bonne part, c’est à lui que vous devez de pouvoir entrer en France sans conditions. Au Louvre, il a été mon plus ferme, je devrais dire mon seul soutien. Lorsque j’ai quitté Paris avec M. de Montmorency et les princes, il a voulu m’accompagner jusqu’à Angoulême, agissant encore sur le connétable, comme il avait agi sur le roi…

– Amauri de Loraydan. Bien. Je me souviendrai. S’il ne tient qu’à moi, sa fortune est faite. Car, non seulement, je parlerai de lui au roi de France dans les termes qui conviennent, mais moi-même je saurai lui faire accepter les preuves de ma reconnaissance.

– L’empereur me comble d’aise, dit vivement Ulloa. L’attitude de ce gentilhomme a été si franche, son respect si touchant pour ma vieillesse, et son amitié si prompte, si cordiale, que, je l’avoue, je me suis pris pour lui d’une profonde affection. La faveur que vous voulez bien me témoigner, sire, je serai heureux de la voir se reporter entière sur Amauri de Loraydan – et je me trouverai largement payé.

– Je ne l’entends pas ainsi, dit gravement Charles-Quint. Le service que vous venez de rendre à l’empire est de ceux qui veulent qu’éclatante et publique soit la récompense. Or… est-ce que vous n’avez pas deux enfants ?…

– Deux filles, Majesté : ma raison de vivre encore depuis que la marquise d’Ulloa est allée reprendre sa place parmi les anges de Dieu.

– Oui… je sais combien elle vous fut chère et je sais combien vous aimez les deux filles qu’elle vous a laissées. Mais, dites-moi, elles sont en âge d’être pourvues, je crois ?… Et belles, m’assure-t-on ?

Le commandeur parut alors tout à fait oublier cette terreur qui l’avait opprimé.

Un sourire de fierté paternelle illumina ses traits.

– Reyna-Christa, dit-il, a vingt ans, Léonor en a dix-huit. Et quant à leur beauté, sire, à Séville, on les appelle les deux roses du jardin d’Andalousie…

– C’est bien, fit l’empereur avec une sorte d’attendrissement. Trouvez-leur des maris dignes d’elles. Mais aux filles de celui qui vient de mener à bien une telle mission, de gagner une telle bataille, messieurs, à de telles filles, dis-je, il faut une dot princière : ne vous en inquiétez pas, Ulloa, ce sera à l’État d’y pourvoir.

Il y eut dans l’escorte un murmure d’admiration.

Ulloa se courba, le cœur ému et joyeux : Commandeur d’une opulente province. Il était resté pauvre à la source de la fortune – pauvreté relative, d’ailleurs,

Weitere Kostenlose Bücher