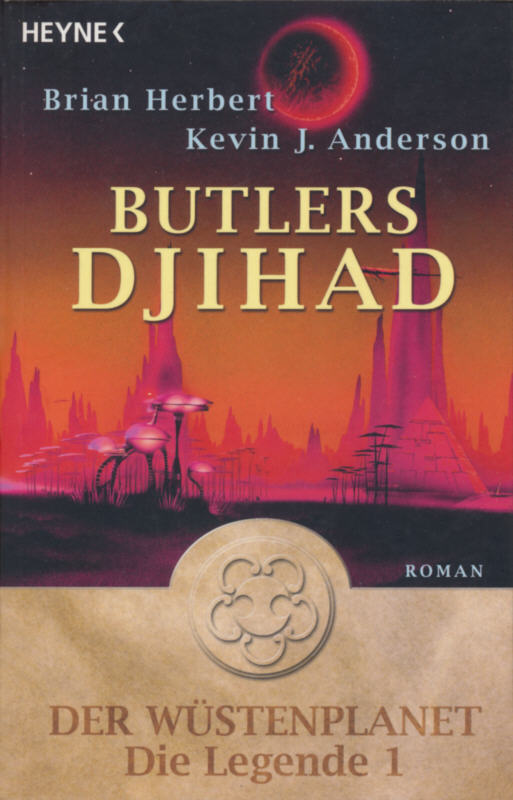

![Dune Legenden 01 - Butlers Djihad]()

Dune Legenden 01 - Butlers Djihad

Jeden Tag hielt sie die Augen offen und suchte nach Fluchtmöglichkeiten – doch die Hindernisse schienen unüberwindbar – oder nach Gelegenheiten, wie sie den Denkmaschinen eine schwere Schlappe zufügen konnte. Sie beschäftigte sich mit diesen Plänen, obwohl es sie – und ihr ungeborenes Kind – zweifellos das Leben kosten würde. Konnte sie Xavier so etwas antun?

Der Schmerz, den er durchleben musste, überstieg ihr Vorstellungsvermögen. Irgendwie würde sie einen Weg finden, zu ihm zurückzukehren. Sie war es ihm schuldig, sich selbst und ihrem Baby. Sie hatte gehofft, dass Xavier ihre Hand halten würde, wenn sie das Kind auf die Welt brachte. Er hätte längst ihr Ehemann sein sollen, sie beide wären inzwischen eine Verbindung eingegangen, die viel mehr als die Summe ihrer individuellen Persönlichkeiten war, eine feste Bastion gegen die Macht der Denkmaschinen.

Dabei wusste er nicht einmal, dass sie noch am Leben war.

Serena strich sich über den runden Bauch. Sie spürte, wie das Kind sich bewegte. Der Geburtstermin war nur noch zwei Monate entfernt. Was würde Erasmus tun, wenn das Baby geboren war? Sie hatte die verschlossenen Türen zu den ominösen Laboratorien gesehen, hatte mit Abscheu und Entsetzen auf den Anblick der verdreckten Sklavenbaracken reagiert.

Trotzdem ließ der Roboter sie in den Blumen arbeiten.

Erasmus stand oft reglos neben ihr im Garten und forderte sie mit ausdruckslosem Gesicht zu Diskussionen heraus. »Das Verstehen beginnt am Anfang«, hatte er einmal gesagt. »Ich muss eine Grundlage schaffen, bevor ich alles verstehen kann.«

»Aber wie wollen Sie dieses Wissen einsetzen?« Sie riss ein Unkraut aus der Erde. »Werden Sie noch extravagantere Methoden entwickeln, Menschen Schmerz und Leid zuzufügen?«

Der Roboter hielt inne, und sein metallisch glänzendes Gesicht spiegelte Serenas Ausdruck. »Das ist ... nicht mein Ziel.«

»Warum halten Sie dann so viele Sklaven unter erbärmlichen Bedingungen? Wenn Sie nicht die Absicht haben, ihnen Leid zuzufügen, warum geben Sie ihnen keine sauberen Unterkünfte? Warum stellen Sie ihnen keine besseren Lebensmittel, Ausbildungsmöglichkeiten und Güter zur Verfügung?«

»Weil es nicht notwendig ist.«

»Vielleicht nicht für Sie«, sagte sie und staunte selbst über ihre Kühnheit. »Aber die Menschen wären glücklicher und könnten bessere Arbeit leisten.«

Serena hatte beobachtet, dass Erasmus in üppigem Luxus lebte, was eine Marotte war, weil kein Roboter solche Dinge benötigte. Doch die Haushaltssklaven, insbesondere jene, die in den furchtbaren Gemeinschaftsbaracken hausen mussten, lebten in Dreck und Angst und rochen danach. Ganz gleich, wie lange sie selbst die Gefangene des Roboters blieb, sie konnte vielleicht das Los der anderen Sklaven verbessern. Sie würde es zumindest als Etappensieg gegen die Maschinen betrachten.

»Ich hätte gedacht«, fuhr sie fort, »dass eine wirklich ... gebildete Denkmaschine verstehen müsste, wie sich die Produktivität von Sklaven durch bessere Lebensqualität steigern lässt, von der letztlich auch der Sklavenhalter profitiert. Die Menschen könnten ihre Baracken selbst reinigen und instand halten, wenn ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung stehen.«

»Ich werde darüber nachdenken. Stellen Sie mir eine entsprechende Liste zusammen.«

Nachdem Serena ihre Vorschläge abgegeben hatte, ließ sich der Roboter zwei Tage lang nicht sehen. Maschinenwächter kümmerten sich um die Arbeiter in der Villa, während sich Erasmus in seine Labors zurückgezogen hatte.

Durch die schalldichten Wände konnte sie nichts hören, aber sie machte sich Gedanken über die üblen Gerüche und die verschwundenen Menschen. Schließlich vertraute ihr ein anderer Sklave an: »Sie wollen gar nicht wissen, was da drinnen vor sich geht. Seien Sie nur dankbar, dass man nicht von Ihnen verlangt, anschließend sauber zu machen.«

Nun arbeitete Serena mit den Händen in der weichen Erde, während sie der beruhigenden klassischen Musik zuhörte, die Erasmus ständig spielte. Von der fortgeschrittenen Schwangerschaft schmerzten ihr der Rücken und die angeschwollenen Gelenke, doch sie vernachlässigte ihre Aufgaben nicht.

Erasmus hatte sich so leise genähert, dass sie ihn erst bemerkte, als sie von ihren Pflanzen aufblickte und in sein spiegelglattes Gesicht starrte, das von einem altertümlichen Rüschenkragen umrahmt wurde. Sie erhob sich, um ihren Schreck zu überspielen, und wischte sich die Hände

Weitere Kostenlose Bücher