![Eine Billion Dollar]()

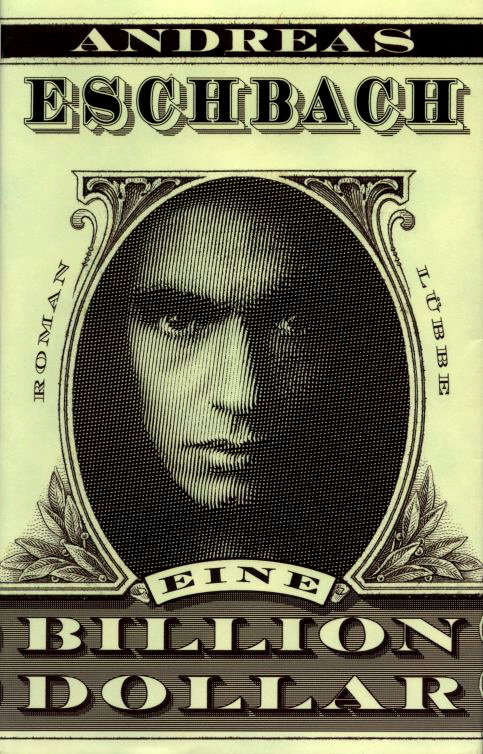

Eine Billion Dollar

unbekannt«, meinte Ursula.

»Jedenfalls behauptet er das in seinem Testament.«

»In dem behauptet er auch, dass er ein Vermögen hinterlässt, nicht Schulden.« Ursula schüttelte den Kopf. »Ich habe alles nachgerechnet. Die ganzen Jahre, alle Florins und Zecchinen und Mark und Pfennig. Es ist ein unglaubliches Chaos, aber er hat richtig gerechnet. Falls er irgendwann Geld beiseite geschafft hat, dann aus Geschäften, die in den Büchern nicht verzeichnet sind.«

Der Padrone blätterte die knisternden alten Seiten behutsam um. »Von wann ist dieser Eintrag?«

»März 1522.« Sie konsultierte ihre Notizen, ein dickes Ringbuch voller Zahlenkolonnen. »Damals hatte er fast fünfhundert Florin Schulden und war Schuldnern gegenüber in Verzug, bis ihm kurz darauf ein gewisser J. ein Darlehen von zweihundert Florin gibt. Er hat sich ganz schön durchgemogelt, der große Stifter.«

Vacchi schloss das Buch, legte es beiseite. »Und wie erklären Sie sich das?«

Ursula massierte ihr Kinn. »Bis jetzt überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass ich nach Rom muss. Ich muss die übrigen Unterlagen Giacomo Fontanellis aufspüren.«

»Die weiß Gott wo sein können.«

»Sie sind in diesem Jahrhundert bewegt worden. Bestimmt gibt es Eingangsvermerke, Protokolle, irgendetwas, das mir hilft, sie zu finden.«

»Trauen Sie sich das zu?«

»Ja.« Sie war in einem der Komittees gewesen, die nach dem Ende des SED-Regimes über die Weiterbeschäftigung von Lehrern, Professoren und anderen Staatsbediensteten zu entscheiden hatten. Ihr Talent, Unterlagen aufzuspüren, hatte sie in den Archiven des aufgelösten Staatssicherheitsdienstes entdeckt, und manchmal war sie sich selber unheimlich geworden, wenn sie Dokumente fand, die jemanden belasteten, für die Stasi gearbeitet zu haben, obwohl diese versteckt oder falsch abgelegt worden waren. Es war wie ein sechster Sinn. Ja, sie traute es sich zu.

»Gut«, sagte der Padrone. »Wir arrangieren alles. Ich kenne den einen oder anderen, den ich anrufen kann, um Ihnen ein paar Türen zu öffnen…«

Der Steward, der ihn aufweckte, tat dies nicht, um ihn ans Mittagessen zu erinnern, sondern um ihm das Telefon zu reichen. Es war McCaine, und der sagte: »Prinzessin Diana ist tot.«

John setzte sich auf, nahm den Hörer ans andere Ohr und schnitt Grimassen, um das Gefühl dumpfer Benommenheit zu vertreiben. »Wie bitte?«

»Die geschiedene Frau des britischen Thronfolgers. Sie ist heute Nacht in Paris mit ihrem Wagen gegen einen Brückenpfeiler gerast.«

»Was?« Die feuchte Hitze schlug einem aufs Haupt. »Wieso das denn?«

»Es scheint, sie haben versucht, vor einer Meute Fotografen zu flüchten, die sie auf Motorrädern verfolgt haben. Sie waren zu viert, sie, ihr Freund, der Fahrer und ein Leibwächter. Der lebt noch, aber man weiß nicht, ob er durchkommt. Tragische Sache.«

»So was.« Endlich sah er wieder scharf. Hätte seinen Namen wieder hersagen können. Vermutlich hätte er jetzt so etwas wie Betroffenheit oder Mitgefühl empfinden sollen, aber so weit war er noch nicht. »Und wozu erzählen Sie mir das? Muss ich etwa zum Begräbnis kommen?«

»So weit sind die Dinge noch nicht gediehen. Ich erzähle Ihnen das, weil es bedeutet, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich einem anderen und, wie ich zugeben muss, interessanteren Ereignis zuwenden wird als Ihrer Romanze mit Miss deBeers.«

»Ah.« Sollte er jetzt etwa beleidigt sein? »Heißt das, ich soll zurückkommen?«

McCaine hüstelte. »Na, Sie scheinen es ja gar nicht erwarten zu können. Ist es denn so schrecklich mit der schönsten Frau der Welt?«

»Na ja, mittlerweile ist es auszuhalten.«

»Seit Sie sie flachgelegt haben, vermutlich. Na schön. Nein, ich wollte Sie bitten, trotzdem noch zu bleiben. Ich würde gern erst beobachten, ob die Intensität der Berichterstattung anhält. Gerade bahnt sich zwar eine Art publizistischer Dauerorgasmus an, aber selbst das Begräbnis einer Prinzessin ist einmal vorbei, und dann… Bleiben Sie noch zwei Wochen. Falls wir doch noch etwas inszenieren müssen.«

John betrachtete seine nackten Füße, wackelte mit den Zehen und blinzelte in den unendlich blauen Himmel. Er konnte sich nicht vorstellen, überhaupt jemals in sein Büro zurückzukehren. »Na schön. Von mir aus.«

Hoffentlich klang das entsagungsvoll genug, dachte er, als er sich nach Ende des Telefonats mit wohligem Seufzen zurück auf die Liege sinken ließ. Dann dachte er noch, ehe er wieder

Weitere Kostenlose Bücher