![Eine Billion Dollar]()

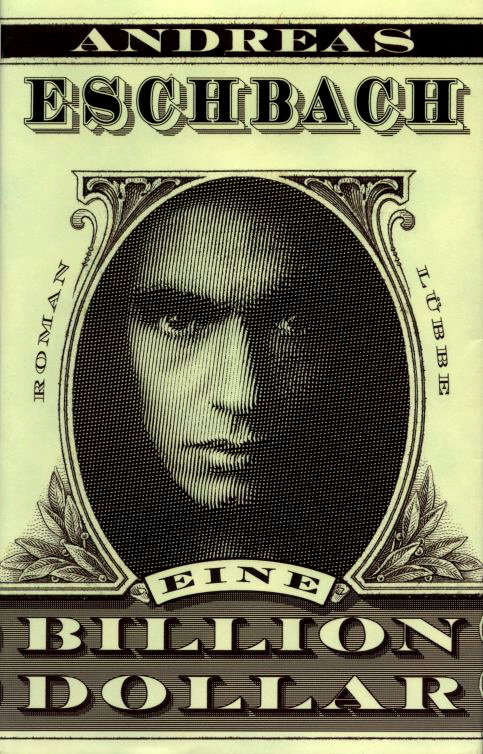

Eine Billion Dollar

lernen, viel verstehen, viel erfahren, ehe Sie diesen Schritt bewältigt haben. – Ich würde gerne«, fuhr Cristoforo Vacchi fort und nippte an seinem Cappuccino, »nachher mit Ihnen nach Florenz fahren. Ihnen ein wenig von der Stadt zeigen. Und vor allem unser Archiv. Das befindet sich in unserem Büro dort. Übrigens auch seit fünfhundert Jahren. Haben Sie Lust?«

Das mit den fünfhundert Jahren, dachte John, geht ihm so selbstverständlich von den Lippen, als habe er die ganze Zeit miterlebt. Als gehöre er einer anderen Rasse an, einer Rasse unsterblicher Anwälte.

»Klingt interessant.«

»Wir haben hier im Keller von allen Dokumenten Mikrofilme«, meinte Cristoforo, »aber eben nur Mikrofilme. Ich würde Ihnen gerne die Originale zeigen, damit Sie ein Gefühl für die Zeit, die ganze Geschichte bekommen.« Er schmunzelte. »Vorausgesetzt natürlich, es gelingt mir nachher, Benito zu wecken.«

»Ziemlich weiter Weg zur Arbeit«, meinte John, als sie Lucca passierten und ein Straßenschild verkündete, dass es noch achtundsiebzig Kilometer bis Firenze seien.

»Nun, wir arbeiten nicht so viel, dass uns das stören würde.« Der Padrone lächelte. »Abgesehen davon beschreibt schon Dante die Florentiner als geizig, neidisch und hochmütig – es tut ganz gut, Abstand zu dieser Stadt zu haben.«

»Warum verlassen Sie Florenz dann nicht ganz?«

Cristoforo Vacchi machte eine vage Geste. »Tradition, nehme ich an. Und es macht sich gut auf Visitenkarten, wenn man in der Welt unterwegs ist.«

John nickte und sah wieder aus dem Fenster. »Auch ein Grund.«

Sie redeten ansonsten nicht viel auf der Fahrt. John verlor sich im Anblick der sanften toscanischen Hügel mit ihren Weinbergen und Obstgärten und weißen Villen, und der Alte starrte nachdenklich vor sich hin.

Als sie den Stadtrand von Florenz hinter sich hatten, wies er Benito an, sie an der Piazza San Lorenzo abzusetzen. »Von da aus ist es nicht weit bis zur Kanzlei, und ich kann Ihnen auf dem Weg einige Sehenswürdigkeiten zeigen. Nicht die üblichen – Piazza della Signoria, Uffizien, Duomo, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, das ist so der übliche Rundgang. Aber ich denke, den müssen Sie sich nicht ausgerechnet an einem Samstag antun.«

John nickte. Richtig, heute war Samstag. Sein Zeitgefühl war noch etwas durcheinander.

Der Wagen quälte sich durch endlose Staus zwischen kolossalen mittelalterlichen Fassaden und hielt schließlich vor der rohen Backsteinfront einer wuchtigen, hoch aufragenden Basilika. Cristoforo bat Benito, sie gegen halb drei vor der Kanzlei wieder abzuholen, dann stiegen John und er aus, und der Rolls-Royce glitt unter den aufmerksamen Blicken der Passanten davon.

Es war viel los auf den Straßen von Florenz. Der ganze Vorplatz der Kirche San Lorenzo wurde von grellbunten Verkaufsständen fliegender Händler beansprucht, zwischen denen sich Heerscharen von Touristen drängten, und ein Stimmengewirr in allen Sprachen der Welt wetteiferte mit dem Knattern vorbeifahrender Mopeds. John hielt sich an Cristoforo, der sich hier sichtlich zu Hause fühlte, und folgte ihm zu einem Denkmal, das, umgrenzt von einem dünnen schwarzen Eisengeländer, in der Mitte des Platzes stand und diesen dominierte. Es bestand aus einem reich verzierten Sockel, auf dem eine überlebensgroße Figur saß.

»Das ist der Begründer der Medici-Dynastie, Giovanni di Averardo«, erklärte der Padrone. Er musste schreien, um sich durch den Lärm verständlich zu machen. »Er lebte im vierzehnten Jahrhundert, und sein Sohn Cosimo war der erste Medici, der Florenz regierte – hauptsächlich, weil er reich war. Die Medici besaßen damals das größte Bankimperium Europas.«

John sah zu der nachdenklich dasitzenden Figur auf, betrachtete die lebensecht wirkenden Gesichtszüge. Die Feinheiten der Reliefs waren unter einer dicken schwarzen Patina aus Abgasen und Staub verschwunden, die aussah wie der Schmutz von Jahrhunderten und doch wahrscheinlich nur der Schmutz eines halben Jahres war. »Aha«, machte er.

»Das war um das Jahr 1434 herum, wenn ich mich recht entsinne. Er starb jedenfalls im Jahre 1464, und sein Sohn Piero, den man den Gichtigen nannte, starb fünf Jahre später an eben dieser Krankheit. Damit kam dessen Sohn Lorenzo an die Macht, der damals gerade zwanzig Jahre alt war. Trotzdem regierte er die Stadt mit so viel Umsicht, dass man ihn später ›Il Magnifico‹, ›den Prächtigen‹ nannte.«

»Ah ja.« Schon wieder ein Lorenzo.

Weitere Kostenlose Bücher