![Eine Billion Dollar]()

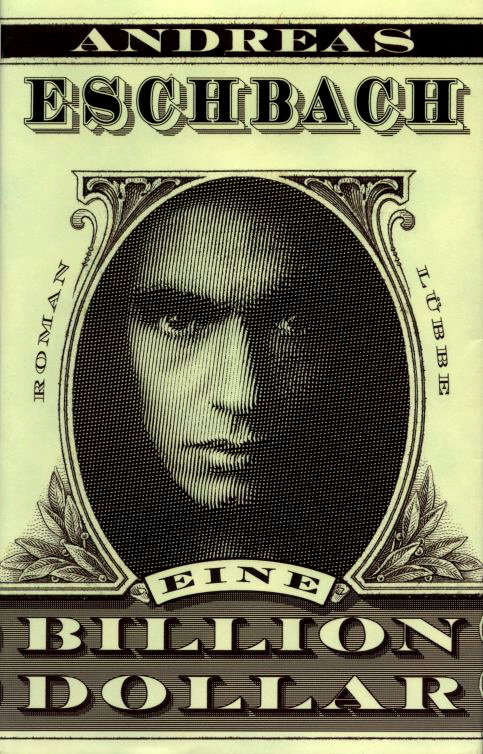

Eine Billion Dollar

buschigen Augenbrauen. »Also gut«, sagte er. »Aber ich werde nicht aufhören zu arbeiten.«

»Aber du musst nicht mehr arbeiten!«

»Ein gesunder Mensch muss arbeiten. Das Leben ist so. John, wir können doch nicht alle nur von Zinsen leben! Es muss auch jemanden geben, der das Brot backt und die Schuhe flickt und so weiter. Ich werde das Geld annehmen und Danke sagen und aufhören, mir Sorgen zu machen, dass es nicht reichen könnte. Das wird eine Erleichterung sein, ja. Aber im Grunde glaube ich, dass ich diese Sorgen nur habe, weil wir die Welt so seltsam eingerichtet haben, dass jemand, der nur einer ehrlichen Arbeit nachgeht, davon kein ordentliches Auskommen mehr hat.«

John sah ihn an und kam sich vor, als hätte er einen absolut lächerlichen Vorschlag gemacht. Zu allem Überfluss sagte Helen mit spitzem Mund: »Wir werden dein Geld nicht annehmen, John. Tut mir leid. Ich weiß, es war gut gemeint. Aber wir brauchen es nicht. Wir haben jeder unseren Beruf, verdienen gut und haben alles, was wir brauchen.«

»Ich verstehe«, sagte John gefasst und sah seinen älteren Bruder an. Der nickte bekräftigend, aber da war plötzlich ein grauer Schatten in seinem Gesicht, der vorher nicht da gewesen war. John fragte sich, ob Helen das allein entschieden hatte. Hier am Tisch war jedenfalls keine Gelegenheit gewesen, sich auszutauschen.

»Vor ein paar Jahren«, fing Vater an zu erzählen, »da hat ein Mann hier in der Straße im Lotto gewonnen. Gianna, erinnerst du dich an ihn? Er ist immer mit diesem Pudel spazieren gegangen, der eine helle Locke auf der Stirn hatte… Ein Russe, Malkov oder so ähnlich…«

»Malenkov«, sagte Mutter. »Karol Malenkov. Aber er war aus Polen.«

»Malenkov, richtig. Er hat im Lotto gewonnen, zwei Millionen Dollar glaube ich. Ein Busfahrer. Jedenfalls, er hat aufgehört zu arbeiten und ist bloß noch spazieren gegangen. Ich habe ihn immer gesehen vom kleinen Fenster in der Werkstatt aus, mit seinem Hund. Und ein halbes Jahr später höre ich, er ist tot. Seine Frau hat gesagt, es hat ihm nicht gut getan zu faulenzen. Irgendwann ist das Herz so faul geworden, dass es aufgehört hat zu schlagen.«

»Reichtum macht dein Leben kompliziert«, warf Helen ein. »Du bist dir dessen möglicherweise noch nicht bewusst. Aber du hast jetzt eine große Villa, Autos, eine Jacht, Hausangestellte… Um all diesen Besitz musst du dich kümmern. Das kostet Zeit – Zeit, die du nicht für dich selber hast. Frag dich doch mal, ob nicht vielleicht dein Besitz dich besitzt?«

»Na ja«, erwiderte John behutsam, »früher habe ich den ganzen Tag Pizzen ausgefahren, um meine Miete zahlen zu können. Da hatte ich noch viel weniger Zeit für mich.« Er wollte ihr nicht so direkt sagen, dass sie keine Ahnung davon hatte, wie es war, reich zu sein.

»Aber Leibwächter!«, rief sie aus. »Um Himmels willen, John, ich würde lieber sonst was machen, als immer Leibwächter um mich haben zu müssen.«

»Eine Billion Dollar zu haben ist ein bisschen abartig, das gebe ich ja zu«, meinte John. »Da muss das eben sein.«

»Nein, nein. Jetzt habe ich jeden Dollar, den ich besitze, selber verdient. Dieses Gefühl von Unabhängigkeit würde ich verlieren, wenn ich dein Geld annehme.«

John zuckte die Schultern. »Wie du meinst.« Von Cesare war jetzt überhaupt nicht mehr die Rede, oder?

Auf dem Weg zu dem Caf, in dem ihr Vater ihrer Mutter damals seinen Heiratsantrag gemacht hatte, fragte Helen ihn, warum er sein Geld nicht einfach an die verschiedenen Hilfsorganisationen verteile. »Zehn Millionen kannst du ja behalten und von den Zinsen leben, wie du es sagst. Dann musst du dir um Armut keine Sorgen mehr machen und um Reichtum auch nicht mehr.«

»Ich mache mir ganz andere Sorgen«, gestand John. Die Sonne stand herrlich am Himmel, ließ die Briefkästen an den Straßenecken glänzen und die Aufhängedrähte der Straßenlaternen. Es herrschte reger Verkehr.

Ihre Eltern spazierten, Arm in Arm, ein Stück voraus, und John erzählte seinem Bruder und seiner Schwägerin von der Prophezeiung, die mit dem Erbe ihres Urahn verbunden war, und von dem Gefühl, er müsse das Geld zusammenhalten für ein Vorhaben, das sich nur mit viel Geld auf einmal verwirklichen ließ, von dem er aber noch nicht wusste, was es sein sollte.

Der Besitzer des Cafs hatte, wie jedes Jahr, den bewussten Tisch reserviert.

»Hier habe ich gesessen«, erzählte Mutter mit wehmütigem Lächeln, »und euer Vater da. Genau auf

Weitere Kostenlose Bücher