![Entrissen]()

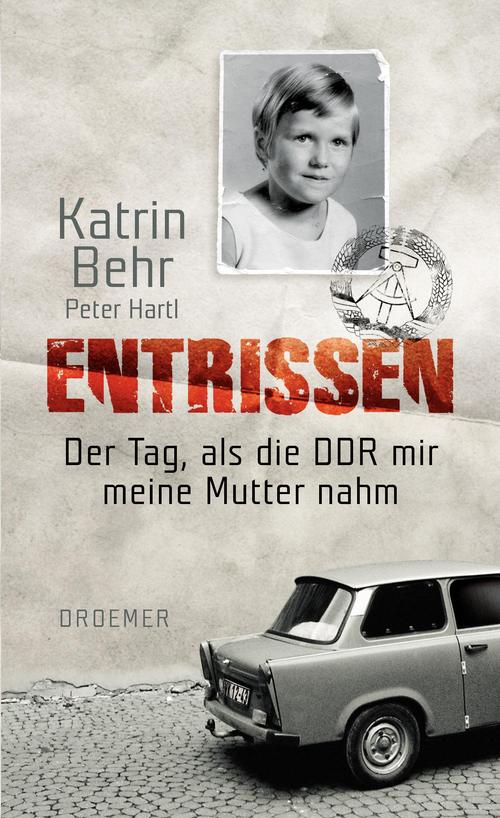

Entrissen

erwachte nach den ersten Erfahrungen im Briefverkehr die stille Hoffnung, vielleicht auf diese Weise einen Ritter kennenzulernen, der mich aus meinem eingesperrten Dasein erretten könnte. Mein Entschluss stand insgeheim fest: Den erstbesten Briefeschreiber, der sich für mich interessiert, den nehme ich – wenn er nur weit genug weg wohnt.

[home]

21 .

A ls ich nach dem Abschluss der Oberschule im Herbst 1984 in die nach dem gestürzten Präsidenten von Chile benannte Krankenpflegeschule Dr. Salvador Allende überwechseln durfte, glaubte ich mit siebzehn Jahren meine Kindheit endgültig hinter mir gelassen zu haben. Ich war keine Schülerin mehr und auch nicht mehr nur Lehrerstochter. Die Berufsausbildung eröffnete mir die Chance, mit Selbstbewusstsein zu einer neuen Identität zu finden, die nicht durch eine Rollenzuweisung vorgeprägt war. Dennoch brachte sie mir nicht die erhoffte Freiheit. Im Gegensatz zu den meisten Mitschülerinnen durfte ich nicht in das angeschlossene Internat umziehen, da meine Eltern ein Eigenheim besaßen und ich somit keinen Quartierbedarf geltend machen konnte.

Also blieb in meinem Alltag vieles beim Alten, und natürlich behielt ich auch mein Zimmer. Meinen kleinen Bruder Sören konnte und musste ich zwar nicht mehr vom Hort abholen – er war alt genug, um selbständig den Heimweg anzutreten, und morgens nahm Mutti ihn auf ihrem Weg in die Arbeit mit –, aber wann immer es ging, hatte ich unseren Haushalt zu versorgen. Ich unterstand also weiter dem Diktat meiner Eltern. Mein erstes eigenes Einkommen, ein Stipendium in der stolzen Höhe von zweihundert Mark, sollte ich zur Hälfte in die heimische Haushaltskasse stecken. Erst auf den Einwand meines Vaters hin, dass mich allein die Fahrkarte zwölf Mark monatlich kostete, erließ Mutti mir von der Unterhaltsabgabe fünfzig Mark im Monat. Von meinem verbliebenen Salär erstand ich neben den Ausgaben für persönlichen Bedarf, Kleidung und Studienmaterial neuerdings auch Zigaretten der Marke Club, die mir wegen ihrer Länge so elegant erschienen.

Allerdings ließ mein neuer Stundenplan nur noch wenig Raum für häusliche Vereinnahmungen. Im Zweiwochenrhythmus wechselte ich zwischen Schichtbetrieb im Krankenhaus und dem Unterricht an der Krankenpflegeschule. Nach Feierabend suchte ich möglichst Abstand von zu Hause. Zweimal in der Woche fuhr ich auf meinem blauen Klapprad die fünf Kilometer zu meinen Großeltern nach Bad Köstritz. Es war einer der wenigen Orte, an denen ich mich unbehelligt und geborgen zugleich fühlte. Hier hatte stets jemand ein offenes Ohr für meinen nicht enden wollenden Kummer mit meiner Adoptivmutter, allerdings erntete ich die stets gleiche Antwort: »Die Christel ist halt so.«

An zwei Abenden ging ich zum Schwimmtraining in die betriebseigene Badehalle des Wismut-Kombinats, wo der Vater von Sabine, einem Nachbarmädchen, arbeitete. Gegen diese Art von Freizeitbetätigung konnte meine Mutti, selbst ausgebildete Sportlehrerin, nichts einwenden, und ich war für jeden Freiraum dankbar. Ausgestattet mit meinen neuen spärlichen Finanzmitteln, wagte ich mich sogar gelegentlich, auf Initiative einer anderen Schwesternschülerin, in den Jugendclub, der sich im Haus der Kulturen befand. Von außen erinnerte der schnittige Flachbau an Honeckers Ostberliner Palast der Republik, wenn auch im Kleinformat: eine ähnlich aparte Mischung aus Stahlbeton und getöntem Glas, für DDR -Begriffe die architektonische Moderne schlechthin. Auch die trendig gestalteten Clubräume im Inneren waren nicht unbedingt ein Hort der Regimekritik, wie Gera grundsätzlich nicht zu den Hochburgen der Oppositionsbewegung in der DDR zählte.

Aber ich traf hier mit Jugendlichen zusammen, die nicht aus Langenberg kamen oder mit mir die Schule besucht hatten. Ich war unbekannt und hatte die Chance, vorurteilslos wahrgenommen zu werden. Allerdings war mir dieses abendliche Vergnügen insgesamt nicht häufiger als zehnmal vergönnt. Meine Eltern erteilten mir die Ausgeherlaubnis nur, wenn ich anderweitig nicht gebraucht wurde und mein kleiner Bruder versorgt war. Ehe ich es mich versah, gehörte ich zum Vorbereitungsteam für die Clubabende, füllte Gläser an der Theke oder räumte hinterher wieder auf. Wenn der Andrang etwas nachließ, ging ich auch schon mal auf die Tanzfläche, die mit dem üblichen Mix aus einem Drittel West- und zwei Drittel Ostmusik beschallt wurde. Im Halbdunkel dieses Clubkellers fühlte ich mich mehr zu Hause

Weitere Kostenlose Bücher