![Frau Schick räumt auf]()

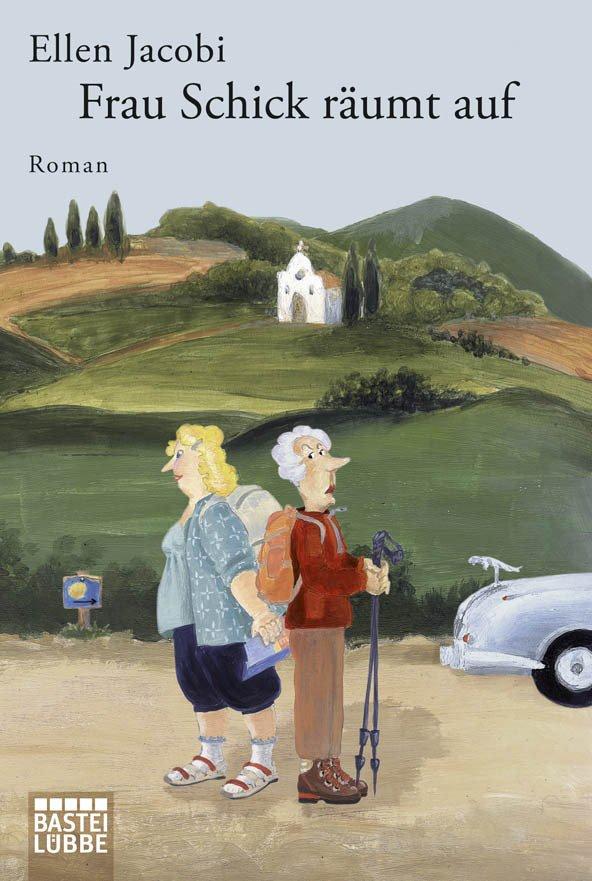

Frau Schick räumt auf

Hontanas hat sich in einer Senke versteckt, aus der nicht einmal der Kirchturm herausragt. So nimmt die Pilgergruppe die zusammengekauerten Häuser erst wahr, als sie den Ortseingang erreicht hat. Wie langsam hier die Zeit vergeht, erkennt man an den bedächtigen Gesten und dem gemächlichen Gang der wenigen Bewohner. Für Hektik sorgt allein Quijote. Der schwarze Riese gönnt sich nach einem Schinkenbrot ein Scharmützel mit struppigen Dorfkatzen. Es wird ein kurzes Gefecht, und Quijote braucht anschließend zum Trost ein weiteres Schinkenbrot und einen Verband am Ohr.

»Zuviel Safranchappi«, schimpft Frau Schick und beginnt an seiner Befähigung zum Wachhund zu zweifeln. Nachdem sie in einer Pilgerherberge Kaffee und Wasser bestellt haben, lässt sie Nelly nach Schlafplätzen für sich und ihre Damen fragen. Es sind keine mehr frei. Also heißt es weitermarschieren.

Frau Schicks Hoffnung auf ein ihr genehmes und für Nellys Sicherheit annehmbares Nachtquartier in freier Natur sinkt. Der Wind gibt einen Vorgeschmack darauf, was eine Nacht unter freiem Himmel in der Meseta bedeuten kann. Nichts Gutes. »So viel Landschaft und kein Platz zum Schlafen drin«, murrt Frau Schick.

»Schauen Sie nur, da hinten kommen wieder Bäume«, tröstet Bettina sie.

»Was man hier so Bäume nennt«, brummt Frau Schick.

Doch die Landschaft wird wirklich lieblicher, der Wind schläft ein, und Paolo führt sie auf ein geteertes Sträßchen, das den Füßen nach der langen Stolperstrecke guttut. Trotzdem macht Frau Schick sich Sorgen. Die unbekümmerte Nelly ist in den letzten Stunden einer grübelnd und einsam dahinwandernden Frau gewichen, die wie von schwerer Last gebeugt mühsam einen Schritt vor den anderen setzt. Still wie Hermann und Martha. Und steinalt. Dabei trägt die gebeugte Nelly kaum etwas im Rucksack.

Gegen die Zentnerlasten, die Nelly auf der Seele liegen, hilft selbst der schöne Satz »Ich gehe« nicht mehr. Und das nur, weil sie Javier auf einem Foto entdeckt hat – einen jugendlichen Javier, einen hinreißenden, einen verletzlichen Javier auf nicht ungefährlichen Abwegen, den sie gern vor sich selbst beschützen würde. Und obwohl sie das ganz genau gesehen hat, hat ihr dummes Taubenherz dennoch wild mit den Flügeln geschlagen, und sie hat gespürt, dass sie sich auch vor vielen Jahren in diesen Mann verguckt hätte. Immer wieder, ein Leben lang. Hoffnungslos verguckt.

Ja, schon in jungen Jahren hätte sie Javier brennend begehrt, auch wenn sie gewusst hätte, dass ihr eine eher schreckliche Form der Liebe bevorstehen würde, eine, die sinnlos verklärt, die verzehrt und blind macht. So blind, dass die Welt am Ende jede Farbe verliert und alles darin unsichtbar wird, bis auf das Gesicht eines ganz bestimmten Menschen.

Mit Bodenhaftung hat ein solches Gefühlsleben nichts zu tun, und der Absturz folgt stets von allein. Ein Mal, zwei Mal, drei Mal und dann immer schneller, bis einem schlecht davon wird und man endlich erwachsen ist. Nur Nelly hat weitergemacht, obwohl ihr bei Javier von Anfang an schlecht war. Mit achtundvierzig Jahren und wider alle Vernunft.

Nelly mag sich selbst nicht, vor allem ihre hartnäckige Schwäche für vielversprechende Mistkerle nicht. Die hat sie immer schon gehabt, und vorhin in San Bol hat sie, wenn auch nur sekundenlang, wieder diese unausrottbare Sehnsucht gespürt, ganz närrisch in Javier verliebt sein zu dürfen. Aber das kann nicht gehen, das wird nicht gehen, denn am Ende wird sie wieder abstürzen. Allumfassend zu lieben und damit abzustürzen – das gehört bei ihr untrennbar zusammen.

Das ist nun mal so.

Nelly hält inne. Nanu, der Satz ist gar nicht schlecht. Sie wandelt ihn ein wenig ab. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Sie hat ein neues Mantra und nicht die leiseste Ahnung, warum dieser Satz sie so beruhigt, ihre Augen wieder für die Landschaft öffnet und ihre Ohren für das Rauschen und den Vogelgesang in den Bäumen und für die Spechte, die hundert Jahre alte Stämme beklopfen.

Es ist, wie es ist. Es ist schön hier, und es wird mit jedem Schritt schöner. Das geteerte Sträßchen mäandert gemächlich abwärts. Am Horizont leuchten blaue Tafelberge. Die Bäume werden dunkler, und der Weg nimmt eine Biegung.

»Guck mal«, sagt Paolo.

Nelly schaut hoch und kann nicht fassen, was sie sieht. Über der Straße erhebt sich ein steinernes Tor, schwindelnd hoch wie eine Kirche und doch nur eine Ruine. Wie betende Hände

Weitere Kostenlose Bücher