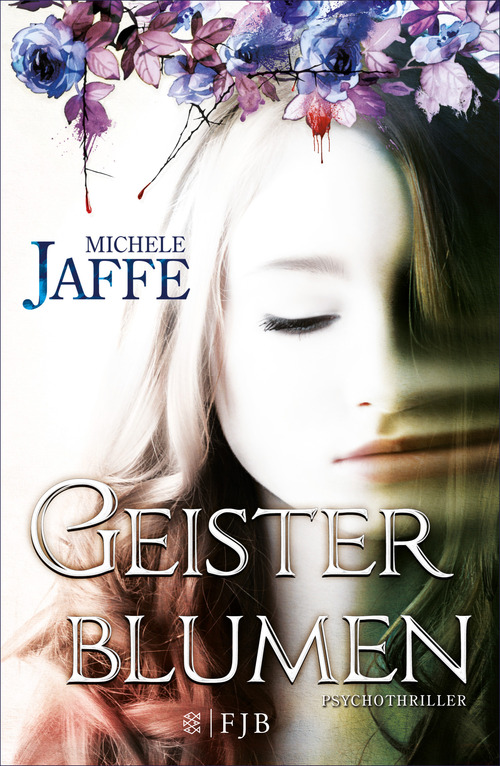

![Geisterblumen]()

Geisterblumen

1. Kapitel

E s begann in der Morgendämmerung.

Ich erwachte mit dem Lachen eines Mädchens im Ohr. Ein Sonnenstrahl fiel schräg auf mein Gesicht und malte meine Augenlider von innen golden aus. Ich reckte mich, tastete mit Fingern und Zehen über das verknitterte Laken auf die andere Seite des Bettes.

Leer.

Es war ein Traum gewesen. Es gab kein lachendes Mädchen. Die Luft, die durch das fleckige Fliegengitter vor dem Fenster meines möblierten Zimmers fiel, war um 5 : 03 Uhr am Morgen schon warm.

Ich hatte über tausend Tage geschlafen. Zumindest fühlte es sich so an.

Noch zwei Minuten, dann würde der Wecker klingeln. In letzter Zeit passierte es mir immer häufiger, dass ich sechzig, neunzig oder hundert Sekunden zu früh aufwachte, als wollte mich irgendetwas in meinem Inneren mahnen, ich solle nicht trödeln und endlich von hier weggehen.

Ich bin eine Hochstaplerin. Eine Fälschung. Eine Betrügerin. Aber alles, was jetzt folgt, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich habe keinen Grund mehr zu lügen.

In Tucson ist die Dämmerung etwas Besonderes. Sie zieht nicht sanft und schwelend herauf wie an den Grenzen des Landes. Sie kommt auf einen Schlag, ein dünnes, scharfes Licht, das viel ehrlicher wirkt als sein buttergelber Verwandter vom Nachmittag, auch wenn das nicht immer schmeichelhaft ist.

Ich gähnte. Eine dicke Hummel summte vor dem Fenster. Weiter unten an der Straße hörte ich einen Rasensprenger, der einen durstigen Vorgarten wässerte. Er klickte einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, dann schwang der automatische Arm

einszweidreivierfünfsechssieben

wieder zurück. Die warme Luft legte sich wie eine zusätzliche Decke über mich, und ich genoss das Gefühl einen Moment lang. Dann ging mein Wecker, und ich quälte mich aus dem Bett.

Im harten Morgenlicht zeigte sich jede Narbe und jeder Kratzer auf dem zerschrammten Nachttisch und der Kommode, deren Schubladen zugeklebt waren. Bei 53 , 50 Dollar Miete pro Woche konnte man keine Schubladen erwarten. Die winzigen blauen Blumen auf der gelben Tapete sahen aus wie Grippeviren. Ich hätte hier zehn Stunden lang putzen können, und es hätte weder besser ausgesehen noch weniger einsam gewirkt.

Heute war Muttertag. Um halb zehn wimmelte es im Starbucks in der Altstadt, in dem ich arbeitete, von wohlgenährten weißen Männern mit dicken goldenen Eheringen, die Cargo-Shorts und T-Shirts trugen, Kinderwagen schoben und sich besondere Mühe gaben, wenn sie ihrer Frau einen perfekten doppelten Chai Latte mit wenig Schaum holten. Als würde das die ganzen Abende ausgleichen, an denen sie nicht beim Kochen geholfen hatten, oder die Wochentage, an denen sie mir zugezwinkert hatten, wenn sie im Anzug hereinkamen. Die Frauen machten das verlogene Spiel mit und bemühten sich auszusehen, als wünschten sie sich an ihrem besonderen Tag nichts mehr, als mit ihrer Familie in einem Café zu sitzen.

Wer weiß, vielleicht war es ja so. Ich sollte lieber gleich sagen, dass ich nicht verstehe, wie glückliche Familien funktionieren. Nach meinen Erfahrungen in Pflegefamilien betrachte ich »die Familie« als einen Organismus, der von bequemen Lügen und unbequemen Bedürfnissen zusammengehalten wird und seine schützenden Stacheln ausfährt, wenn man es wagt, das auszusprechen.

Meine dritte Pflegemutter, Mrs Cleary, hatte nicht verstehen können, weshalb es mir so schwergefallen war, mich anzupassen. »Du musst lernen, auch an andere zu denken und Mitgefühl zu zeigen«, hatte sie gesagt und sich in ihrem Fernsehsessel zurückgelehnt, im Schoß eine Schüssel Popcorn, in der Hand ein Glas Bourbon. Mein Magen knurrte hörbar, was wir jedoch ignorierten. »Du kannst den anderen nicht alles in die Schuhe schieben.«

Das wollte ich auch gar nicht. An ihren Schuhen war ich schon mal gar nicht interessiert. Sie trug schwarze, spitz zulaufende Pumps mit acht Zentimeter hohen Absätzen und grellbunten Schnallen, die ihre Füße einquetschten und sie dazu veranlassten, die rot bemalten Lippen zu einer festen Linie aufeinanderzupressen, wann immer sie aufstand. Ich hätte bei diesem Anblick am liebsten geschrien.

Es war meine letzte Pflegefamilie gewesen.

Ich schaute mir gerade die limonengrünen Flipflops einer Frau mit botoxverstärktem Dauerlächeln an – »Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag!«, flötete ich –, als der Typ und das Mädchen an meiner Kasse erschienen.

»Hi, erinnerst du dich an mich?«, fragte der

Weitere Kostenlose Bücher