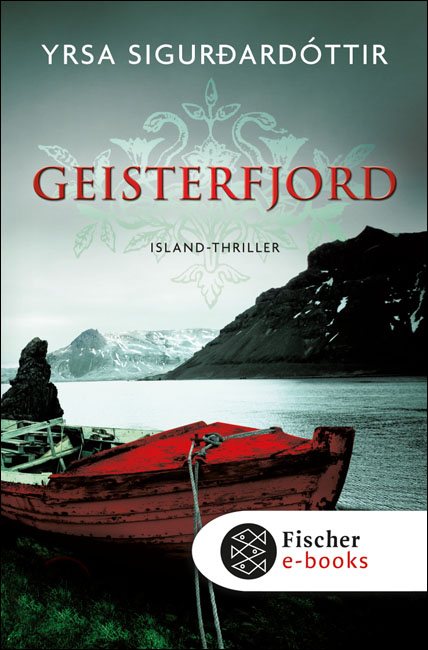

![Geisterfjord. Island-Thriller]()

Geisterfjord. Island-Thriller

sie nicht mitkommen, könnten sie einen oder zwei Tage abgeschnitten sein. Es ist ganz normal, dass sie ihre Handys ausgeschaltet haben, ich hatte ihnen dazu geraten, um Akku zu sparen. Sie haben mich wohl beim Wort genommen.«

Freyr schaltete seine Taschenlampe aus, um die Batterie zu schonen. »Das Haus sieht leer aus. Es ist genauso dunkel wie die anderen«, bemerkte er.

Der Kapitän warf ihm einen verachtungsvollen Blick zu. Es war unschwer zu erkennen, was er von ihm hielt. Freyr hatte während der gesamten Überfahrt blass und trübselig dagesessen. Er hatte zugehört, wie sich seine Mitreisenden unterhielten und sich manchmal etwas zuflüsterten, das er nicht verstehen konnte. Auf diese Weise hatte er es geschafft, nicht durchzudrehen oder bei dem Gedanken an das Bevorstehende zusammenzubrechen. Er betete zu Gott, an den er eigentlich nicht glaubte, dass die Klärgrube noch nicht angeschlossen sei, dass der Mann verschollen sei, bevor er sie ihn Betrieb genommen hätte, und dass die drei Reykjavíker, die aus demselben Anlass dort waren, mit etwas anderem als der Toilette angefangen hatten. Sein Kind hatte einen besseren Ort verdient. Er spürte eine Übelkeit, die nichts mit Seekrankheit zu tun hatte.

»Hier gibt es keinen Strom, mein Lieber. Die sind bestimmt da, auch wenn das Haus nicht so erleuchtet ist wie die Häuser in Reykjavík«, tönte der Kapitän.

»Verstehe.« Freyr war froh, dass der Mann keine Ahnung hatte, wer er war und was er in Hesteyri wollte, und sich nicht von Mitleid leiten ließ. Dadurch verringerte sich die Gefahr, dass Freyr zusammenbrechen würde.

Sie kletterten auf den Steg und gingen an Land. Die Holzkonstruktion knirschte unter ihren Füßen, was die Einsamkeit unterstrich, die sie jenseits des Strandrückens erwartete. Häuser, die früher mit Leben erfüllt gewesen waren, standen jetzt leer oder waren als Sommerhäuser hergerichtet. Freyr hatte den Eindruck, als würden die Gebäude die Gäste anstarren und hoffen, dass ihre alten Bewohner endlich zurückgekehrt wären. Er hätte sich nicht gewundert, wenn er leise Seufzer gehört hätte, wenn die Häuser merkten, dass es sich um ganz andere Leute handelte. Aber natürlich geschah nichts dergleichen. Die Stille, die ihnen entgegenschlug, war so eindringlich, dass keiner von ihnen sie durchbrechen wollte und sie sich ohne weitere Worte auf den Weg machten. Für die anderen war das Laufen nur notwendig, um zum Haus zu gelangen, aber für Freyr war jeder Schritt eine schwere Etappe auf dem Weg zum unausweichlichen Ende einer Tragödie, die er denen, die ihm am liebsten waren, zugefügt hatte.

Vielleicht war es der Alkohol, der am Ende doch die beabsichtigte Wirkung gehabt hatte, oder die Melancholie, dass er meinte, in dem toten Gebüsch neben dem Pfad ein Flüstern zu hören. Der Schein der Taschenlampen warf merkwürdige Schatten, und neben dem Weg schien sich etwas zu bewegen. Die Lichtkegel schwangen beim Gehen unregelmäßig hin und her, und es war schwer, irgendetwas zu erkennen. An einer Stelle meinte Freyr, nur wenige Meter entfernt Schritte zu hören, so als folge ihnen jemand auf dem Pfad, ein stiller Begleiter, der nicht gesehen werden wollte. Freyr blieb stehen, schaltete seine Taschenlampe ein, leuchtete nach rechts und links und ließ den Lichtstrahl über das hohe Gebüsch gleiten, sah aber nichts. Er versuchte, in die Wand aus Pflanzen hineinzuleuchten, die den Pfad begrenzte, sah aber zwischen den vergilbten Stängeln nur Finsternis.

»Was ist?« Dagný hatte sich umgedreht und war zu ihm gekommen, während er dastand und dem Lichtstrahl nachstarrte.

»Ich dachte, ich hätte jemanden gehört, aber ich sehe nichts«, antwortete er und streckte sich.

»Bestimmt nur ein Fuchs, davon gibt es hier viele«, entgegnete sie und musterte ihn eindringlich, wie wenn sie nach Anzeichen suchen würde, dass er den Verstand verloren hatte. »Du kannst auch hier oder unten am Steg warten. Ich hole dich, wenn wir wissen, ob dein Verdacht richtig ist. Es ist nicht nötig, dass du die ganze Zeit dabei bist.«

»Ich bin schon in Ordnung, mach dir keine Sorgen.« Freyr versuchte, überzeugend zu klingen. Natürlich sollte er lieber warten und sich rufen lassen, wenn alles vorbei war, aber er konnte es einfach nicht. Er wollte jeden Schritt und jeden Handgriff, die dazu führten, dass sein Sohn gefunden würde, mit eigenen Augen sehen, anstatt alleine mit seinen Hoffnungen und Befürchtungen in der Dunkelheit zu sitzen.

»Na

Weitere Kostenlose Bücher