![Geisterfjord. Island-Thriller]()

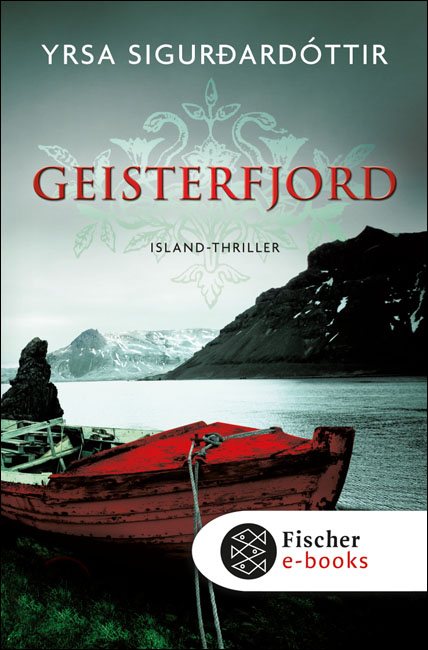

Geisterfjord. Island-Thriller

sie einschlief, ohne eine Lösung gefunden zu haben.

Katríns Atemzüge waren längst gleichmäßig, als undeutliche Stimmen aus dem Erdgeschoss nach oben drangen, eine leise Kinderstimme, die immer wieder dieselben Worte wiederholte. Die drei waren zu müde, um davon aufzuwachen oder sich von Puttis leisem Knurren im Schlaf stören zu lassen.

6. Kapitel

Die Frau fühlte sich etwas besser und war nicht so unruhig wie bei Freyrs letztem Besuch. Ansonsten war alles genauso wie gestern. Es hätte derselbe Besuch sein können. Die Frau saß auf demselben Stuhl, starrte durch dasselbe Fenster, und in der Luft lag derselbe Zimtgeruch, so als gäbe es immer denselben Milchreis zu essen. Der fadenscheinige, gehäkelte Schal hing auf ihrer Schulter etwas nach links, und der oberste Knopf ihrer Bluse war nicht zugeknöpft, so dass der beige Träger ihres Büstenhalters aufblitzte. Alles wie gestern. Sogar die Laufmasche in ihrer blickdichten Nylonstrumpfhose, die unter ihrem Rocksaum zu sehen war, befand sich an derselben Stelle.

»Ich habe gehört, dass Sie gestern nicht mehr rausgegangen sind. Sie fanden meinen Vorschlag doch gar nicht schlecht. Man muss das gute Wetter nutzen, solange es anhält.« Freyr sprach lauter als sonst. »Sie wissen doch noch, dass ich Ihnen gesagt habe, wie wichtig regelmäßige Spaziergänge sind. Es muss kein langer Spaziergang sein, wenn Sie müde oder schlecht gelaunt sind, aber es geht Ihnen besser, wenn Sie an die frische Luft kommen, auch wenn es nur kurz ist, Úrsúla.«

»Ich will nicht raus.« Ihre Stimme war erschütternd tonlos, fast so, als würde sie bald sterben. »Nicht jetzt. Ich will nicht hier sein.«

Freyr wusste nicht genau, was er darauf entgegnen sollte. Úrsúla hatte ein knappes Jahr Zeit gehabt, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, aber es ging nur schleppend voran. Man konnte zwar nicht damit rechnen, dass sie sich vollständig eingewöhnen würde, aber Freyr hatte am Anfang schon auf einen deutlichen Fortschritt gehofft. Der Umzug war schnell vonstatten gegangen, und da es keine andere Lösung gab, hatte man sie nach Ísafjörður gebracht. Sie war alleinstehend, 1940 geboren und hatte bis auf einen gebrechlichen älteren Bruder keine Angehörigen. Der Bruder wohnte auch in Ísafjörður, was die Entscheidung erleichtert hatte, außerdem hatte sie dort ihren letzten Wohnsitz gehabt, bevor sie in jungen Jahren erkrankt und nach Reykjavík ins Krankenhaus gebracht worden war. Sie hatte die Stadt seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen: Sie war als psychisch gestörter Teenager nach Reykjavík gekommen, hatte Halluzinationen gehabt und in ständiger Angst gelebt, und bei ihrer Rückkehr nach Hause war ihr Leben fast zu Ende gewesen – eine alte Frau, die nicht mehr viel Zeit hatte.

Angesichts ihres Zustands war es unklar, ob sie sich jemals in der neuen Umgebung zurechtfinden würde. Sie war als Kind eine Außenseiterin gewesen und unter schwierigen sozialen Bedingungen aufgewachsen. Ihre Krankheit war ausgebrochen, ohne von ihrem Umfeld besonders wahrgenommen zu werden, und sie war als eigensinnig und anstrengend abgestempelt worden. Deshalb hatte sie noch nicht einmal schöne Erinnerungen an ihre Kindheit in Ísafjörður. Trotzdem hatte man sie hergebracht. Entscheidungen wie diese waren auch ein Grund dafür, dass Freyr nicht mehr ausschließlich in seinem Fachgebiet, der Psychiatrie, arbeiten wollte. Die traditionelle Medizin stand weniger unter dem Einfluss von Bürokratie und endlosen Kompromissen. Die Frau war ein gutes Beispiel für die Rücksichtslosigkeit und Verständnislosigkeit der Bürokraten, die Freyrs fachlichen Ehrgeiz beleidigten. Sie gehörte zu einer Gruppe von zwölf Insassen der psychiatrischen Klinik Kleppur, für die eine neue Unterkunft gefunden werden musste, als die Station 7 geschlossen wurde. Die Station war jahrzehntelang eine Therapieeinrichtung für Menschen mit psychischen Krankheiten und schweren Verhaltensstörungen gewesen. Einige Patienten hatten jahrelang auf der Station gelebt, darunter auch Úrsúla. Freyr konnte sich nur schwer mit dem Argument abfinden, dass sich dauerhaftes Leben in Krankenhäusern nicht mit dem modernen Gesundheitssystem oder humanitären Prinzipien vereinbaren ließ. Das traf zweifellos auf einige Patienten zu, aber nicht auf die Betagteren, die die Station als ihr Zuhause ansahen. Er hatte den Verdacht, dass die Personalkosten, die durch die Schließung der Station eingespart

Weitere Kostenlose Bücher