![Himmel und Hölle: Neun Erzählungen (German Edition)]()

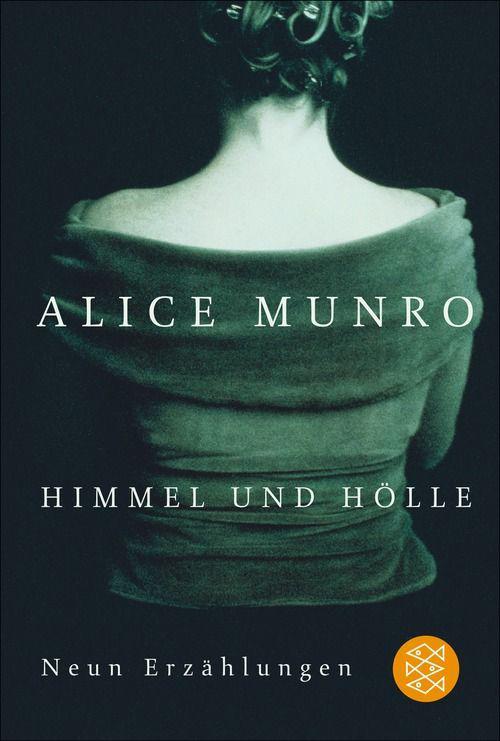

Himmel und Hölle: Neun Erzählungen (German Edition)

Ich kann warten. Oder ich könnte mitkommen und mich umschauen. Wenn Sie nichts dagegen haben.«

Sie wollte sagen, dass Pflegeheime trostlos und niederschmetternd sein können. Dann fiel ihr ein, dass er Arzt war und hier nichts sehen würde, was er nicht schon gesehen hatte. Und etwas an der Art, wie er »wenn Sie nichts dagegen haben« sagte – mit Förmlichkeit, aber auch mit Unsicherheit in der Stimme –, überraschte sie. Wie es schien, machte er ihr ein Angebot seiner Zeit und seiner Anwesenheit, das wenig mit Höflichkeit, sondern vielmehr etwas mit ihr selbst zu tun hatte. Ein Angebot, durchaus bescheiden vorgebracht, ohne jedoch eine Bitte zu sein. Wenn sie gesagt hätte, dass sie seine Zeit wirklich nicht weiter in Anspruch nehmen wolle, hätte er nicht weiter versucht, sie zu überreden, sondern sich mit gelassener Verbeugung verabschiedet und wäre weggefahren.

Doch so stiegen sie aus dem Auto und gingen nebeneinander über den Parkplatz zum Haupteingang.

Mehrere Alte oder Schwerbehinderte saßen draußen auf einem gepflasterten Geviert, das von ein paar pelzigen Sträuchern und von Blumenkästen mit Petunien umgeben war, um eine Gartenterrasse anzudeuten. Tante Muriel war nicht darunter, trotzdem teilte Meriel fröhliche Begrüßungen aus. Etwas war mit ihr geschehen. Sie spürte plötzlich eine geheimnisvolle Kraft und Lebensfreude, als durchzuckte sie bei jedem Schritt, den sie tat, von den Fersen bis zur Schädeldecke eine strahlende Botschaft.

Als sie ihn später fragte: »Warum bist du dorthin mitgekommen?«, sagte er: »Weil ich dich nicht aus den Augen verlieren wollte.«

Tante Muriel saß ganz für sich in einem Rollstuhl gleich vor ihrer Zimmertür im dämmrigen Flur. Sie war aufgeplustert und schimmerte – aber das war, weil man sie in eine Asbestschürze gewickelt hatte, damit sie rauchen konnte. Meriel meinte, sie habe, als sie sich vor vielen Monaten von ihr verabschiedet hatte, im selben Rollstuhl am selben Fleck gesessen – wenn auch ohne die Asbestschürze, die offenbar einer neuen Vorschrift entsprach oder weiteren Verfall bezeugte. Höchstwahrscheinlich saß sie jeden Tag hier neben dem fest angebrachten, mit Sand gefüllten Aschbecher, und starrte die blaurot gestrichene Wand an – sie war rosa oder hellviolett angestrichen, aber in dem Dämmerlicht sah sie blaurot aus –, wo von einer Konsole ein bisschen künstlicher Efeu herunterhing.

»Meriel? Ich dachte mir schon, dass du es bist«, sagte sie. »Ich habe dich am Gang erkannt. Daran, wie dein Atem geht. Mein grauer Star ist mittlerweile die Hölle. Ich sehe nur noch Kleckse.«

»Ich bin’s wirklich, wie geht’s dir?« Meriel küsste sie auf die Schläfe. »Warum sitzt du nicht draußen in der Sonne?«

»Ich mag keine Sonne«, sagte die alte Frau. »Ich muss an meinen Teint denken.«

Vielleicht sagte sie das zum Scherz, aber vielleicht stimmte es auch. Ihr blasses Gesicht und ihre Hände waren mit großen Flecken bedeckt – totenbleichen Flecken, die das wenige Licht einfingen und silbrig schimmerten. Sie war eine echte Blondine gewesen, schlank, mit rosigem Gesicht und glattem, sorgfältig frisierten Haar, das schon weiß wurde, als sie noch keine vierzig war. Jetzt war das Haar struppig, zerwühlt vom Druck des Kissens, und die Ohrläppchen hingen wie schlaffe Brustwarzen heraus. Früher trug sie immer Diamanten in den Ohrläppchen – wo waren sie hin? Diamanten in den Ohrläppchen, echte Goldketten, echte Perlen, Seidenblusen in ungewöhnlichen Farben – Bernstein, Aubergine – und schöne schmale Schuhe. Sie roch nach Krankenhauspuder und den Lakritzbonbons, die sie unentwegt zwischen den rationierten Zigaretten lutschte.

»Wir brauchen Stühle«, sagte sie. Sie beugte sich vor, fuchtelte mit der Zigarettenhand und versuchte zu pfeifen. »Bedienung, bitte. Stühle.«

Der Arzt sagte: »Ich hole welche.«

Die alte Muriel und die junge blieben allein zurück.

»Wie heißt dein Mann?«

»Pierre.«

»Und du hast zwei Kinder, ja? Jane und David?«

»Richtig. Aber der Mann, der mich begleitet …«

»O nein«, sagte die alte Muriel. »Das ist nicht dein Mann.«

Tante Muriel gehörte eher zur Generation von Meriels Großmutter als zu der ihrer Mutter. Sie war in der Schule die Kunstlehrerin ihrer Mutter gewesen. Anfangs eine Quelle der Inspiration, dann eine Verbündete, dann eine Freundin. Sie hatte großformatige abstrakte Bilder gemalt, von denen eines – ein Geschenk an Meriels Mutter –

Weitere Kostenlose Bücher