![Himmel und Hölle: Neun Erzählungen (German Edition)]()

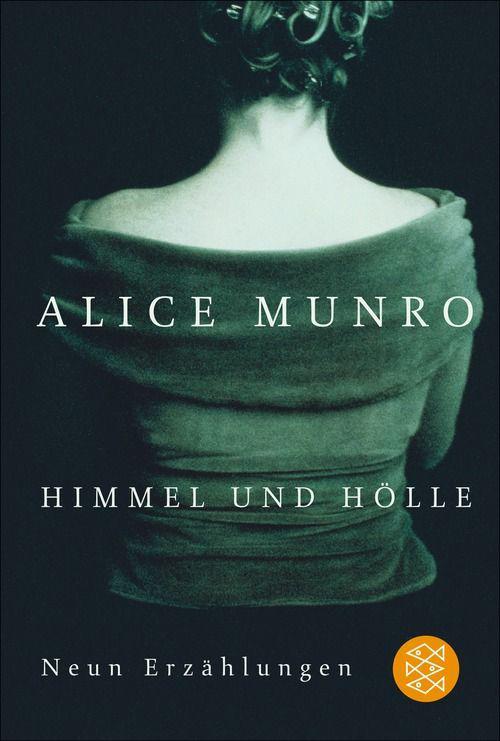

Himmel und Hölle: Neun Erzählungen (German Edition)

weiterzusprechen, gab es auf und hustete keuchend. Der Arzt stand auf und klopfte ihr ein paar Mal fachmännisch auf den gekrümmten Rücken. Das Husten endete mit einem Stöhnen.

»Besser«, sagte sie. »Oh, man wusste genau, was man da tat, aber man gab vor, es nicht zu wissen. Einmal haben sie mir eine Augenbinde angelegt. Nicht draußen im Wald, das war drinnen. Es war nicht schlimm, ich war einverstanden. Es hat aber nicht gut funktioniert – ich meine, ich wusste trotzdem Bescheid. Wahrscheinlich war niemand da, den ich nicht auch so erkannt hätte.«

Sie hustete wieder, wenn auch nicht so heftig wie vorher. Dann hob sie den Kopf, atmete ein paar Minuten lang tief und geräuschvoll und hielt die Hände hoch, um das Gespräch zu unterbrechen, als hätte sie gleich noch etwas Weiteres, etwas Wichtiges zu sagen. Aber schließlich lachte sie nur und sagte: »Jetzt trage ich ständig eine Augenbinde. Grauer Star. Jetzt nutzt das keiner mehr aus, zu keiner Ausschweifung, die mir bekannt ist.«

»Wie lange leiden Sie schon daran?«, fragte der Arzt mit respektvollem Interesse, und zu Meriels großer Erleichterung begann nun eine konzentrierte Unterhaltung, ein kenntnisreiches Gespräch über die Eintrübung der Linsen, ihre Entfernung, das Für und Wider dieser Operation und Tante Muriels Misstrauen gegen den Augenarzt, der dazu verdonnert war, wie sie sagte, die Leute hier drin zu betreuen. Die schlüpfrigen Phantasievorstellungen – denn das, beschloss Meriel jetzt, waren es gewesen – gingen ohne die geringste Schwierigkeit in eine medizinische Plauderei über, mit gut gelauntem Pessimismus aufseiten von Tante Muriel und mit sorgfältigen Trostworten vonseiten des Arztes. Ein Gespräch, wie es in diesen Mauern sicher regelmäßig stattfand.

Nach einer kleinen Weile tauschten Meriel und der Arzt einen Blick, der fragte, ob der Besuch lange genug gedauert hatte. Ein verstohlener, abwägender, fast verheirateter Blick, in seiner Heimlichkeit und verständnisvollen Nähe erregend für zwei, die letzten Endes doch nicht verheiratet waren.

Bald.

Tante Muriel ergriff selbst die Initiative. Sie sagte: »Es tut mir leid, es ist unhöflich von mir, ich muss euch sagen, ich werde müde.« In ihrem Gebaren war jetzt nichts mehr von der Person, die den ersten Teil der Unterhaltung bestritten hatte. Zerstreut, sich verstellend und mit einem unbestimmten Schamgefühl beugte Meriel sich vor und gab ihr einen Abschiedskuss. Sie hatte das Gefühl, dass sie Tante Muriel nie wiedersehen würde, und so kam es auch.

An offenen Türen vorbei, hinter denen Leute lagen und schliefen oder vielleicht von ihren Betten aus alles beobachteten, bogen sie um eine Ecke, und dann berührte der Arzt sie zwischen den Schulterblättern, ließ die Hand bis zur Taille über ihren Rücken gleiten. Sie merkte, dass er am Stoff ihre Kleides zupfte, das sich an ihre feuchte Haut geklebt hatte, als sie angelehnt auf dem Stuhl saß. Auch unter den Achseln war ihr Kleid feucht.

Außerdem musste sie auf die Toilette. Sie hielt nach der Besuchertoilette Ausschau, die sie auf dem Hinweg entdeckt zu haben meinte.

Da. Sie hatte Recht gehabt. Eine Erleichterung, aber auch ein Problem, denn sie musste sich von ihm entfernen und sagen: »Entschuldigen Sie mich bitte«, in einem Tonfall, der sich in ihren eigenen Ohren distanziert und gereizt anhörte. Er sagte: »Ja«, und ging mit raschen Schritten auf die Herrentoilette zu, und die Zartheit des Augenblicks war verloren.

Als sie ins warme Sonnenlicht hinaustrat, sah sie ihn neben dem Auto rauchend auf und ab gehen. Er hatte vorher nicht geraucht – nicht im Haus von Jonas’ Eltern oder auf dem Weg hierher oder bei Tante Muriel. Jetzt schien er sich dadurch abzusondern, eine gewisse Ungeduld zu zeigen, vielleicht die Ungeduld, eine Angelegenheit hinter sich bringen zu wollen, um sich der nächsten zuzuwenden. Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie die nächste Angelegenheit war oder die, die er hinter sich bringen wollte.

»Wohin?«, fragte er, als sie fuhren. Dann, als meinte er, zu barsch gesprochen zu haben: »Wo möchten Sie denn hin?« Es war fast, als redete er mit einem Kind oder mit Tante Muriel – mit jemandem, dem er den Nachmittag über etwas bieten musste. Und Meriel sagte: »Ich weiß nicht«, als wäre sie gezwungen, die Rolle des lästigen Kindes zu übernehmen. Sie verschluckte einen Aufschrei der Enttäuschung, eine Wehklage des Begehrens. Eines Begehrens, eben noch bei aller

Weitere Kostenlose Bücher