![Hundert Jahre Einsamkeit]()

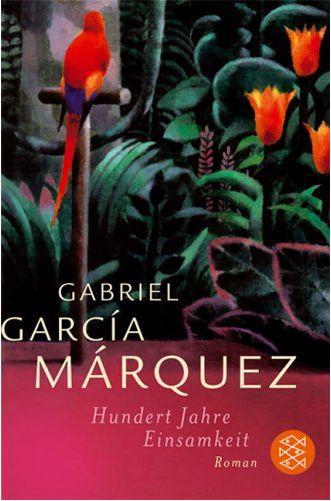

Hundert Jahre Einsamkeit

war, doch wenngleich ihr Augenlicht offensichtlich stark nachgelassen hatte, vermutete niemand, daß sie völlig erblindet war. Sie verfügte über so viel Zeit und so viel inneres Schweigen, um das Leben des Hauses zu überwachen, daß sie als erste Memes stummen Kummer merkte.

»Komm her«, sagte sie. »Nun sind wir allein, und du kannst dieser armen Alten erzählen, was du auf dem Herzen hast.«

Meme wich der Unterhaltung mit beklommenem Gelächter aus. Ursula drang nicht in sie, sah jedoch ihren Verdacht bestätigt, als Meme sie nicht wieder besuchte. Sie wußte, daß jene früher als gewöhnlich aufstand, daß sie keine Minute Ruhe hatte, bis sie das Haus verlassen konnte, daß sie sich ganze Nächte im Bett des angrenzenden Schlafzimmers herumwälzte und daß ein umherflatternder Schmetterling sie bis aufs Blut reizen konnte. Einmal hörte sie sie sagen, sie wolle sich mit Aureliano Segundo treffen, und Ursula wunderte sich über die Kurzsichtigkeit Fernandas, die keinen Argwohn hegte, als ihr Mann nach Hause kam und nach seiner Tochter fragte. Es lag auf der Hand, daß Meme Geheimnisse hatte, dringende Verabredungen, verdrängte Ungeduld, und zwar lange vor dem Abend, als Fernanda das Haus mit der Nachricht überfiel, sie habe Meme mit einem Mann im Kino Küsse tauschen sehen.

Meme selbst war zu jener Zeit so verschlossen, daß sie Ursula beschuldigte, sie verraten zu haben. In Wirklichkeit verriet sie sich selber. Seit geraumer Zeit ließ sie hinter sich bündelweise Spuren, die den Argwohn des verschlafensten Hausgenossen geweckt hätten, und wenn Fernanda lange brauchte, um diese zu entdecken, so, weil sie gleichfalls durch ihre geheimen Beziehungen zu den unsichtbaren Ärzten benebelt war. Doch auch so merkte sie schließlich das tiefe Schweigen, das unvermutete Zusammenzucken, die Launenhaftigkeit und die Widersprüchlichkeiten ihrer Tochter. Nun machte sie sich an eine versteckte, dafür aber um so unerbittlichere Überwachung. Sie ließ sie zwar wie immer zu ihren Freundinnen gehen, half ihr beim Anziehen für die Samstagstanzereien, vermied es aber, ihr Fragen zu stellen, die ihr Mißtrauen erregt hätten. Sie hatte bereits hinreichend Beweise, daß Meme nicht das tat, was sie erzählte, und gab in Erwartung einer entscheidenden Gelegenheit trotzdem nicht ihren Verdacht preis. Eines Abends verkündete Meme, sie wolle mit ihrem Vater ins Kino gehen. Kurz darauf hörte Fernanda aus der Richtung von Petra Cotes' Haus Feuerwerk knallen und Aureliano Segundos unverkennbares Akkordeonspiel. Sofort zog sie sich an, betrat das Kino und sah im Halbdunkel der Orchesterplätze ihre Tochter. Richtig geraten zu haben, regte sie so auf, daß sie nicht den Mann sah, den sie küßte, dafür hörte sie aber inmitten der Witzeleien und des ohrenbetäubenden Gelächters der Zuschauer seine zitternde Stimme. »Es tut mir leid, Liebling«, hörte sie ihn sagen, und ohne ein Wort zu verlieren, führte sie Meme aus dem Zuschauerraum, setzte sie der Schande aus, sie durch die lärmende Türkenstraße zu zerren, und sperrte sie zu Hause in ihrem Schlafzimmer ein. Am nächsten Tag um sechs Uhr abends erkannte Fernanda die Stimme des Mannes, der sie besuchte. Er war jung, trübsinnig, mit dunklen, schwermütigen Augen, die sie nicht allzusehr verwundert haben würden, hätte sie Zigeuner gekannt, und besaß eine träumerische Art, die jeder weniger hartherzigen Frau die Beweggründe ihrer Tochter verständlich gemacht hätte. Er trug einen abgetragenen Leinenanzug, sein jämmerliches Schuhwerk war mit Weißblechflecken ausgebessert, in der Hand hielt er einen am vergangenen Samstag erstandenen runden Strohhut. Nie in seinem Leben war er so erschrocken gewesen und würde es auch nie mehr sein als in diesem Augenblick, und dennoch stellte er eine Würde und eine Selbstbeherrschung zur Schau, die ihn vor der Demütigung retteten, ebenso wie eine angeborene Anmut, die nur an seinen verarbeiteten schwieligen Händen und gesplitterten Fingernägeln haltmachte. Fernanda freilich genügte ein Blick, um zu sehen, daß er Arbeiter war. Sie gewahrte, daß er seinen besten Sonntagsanzug trug und daß seine Haut unter dem Hemd an der Krätze der Bananengesellschaft litt. Sie erlaubte ihm nicht zu sprechen. Sie erlaubte ihm nicht einmal, die Schwelle der Haustür zu überschreiten, die sie eine Sekunde darauf schließen mußte, da Schwärme gelber Falter ins Haus strömten.

»Gehen Sie fort«, sagte sie. »Sie haben unter anständigen

Weitere Kostenlose Bücher