![In Nomine Mortis]()

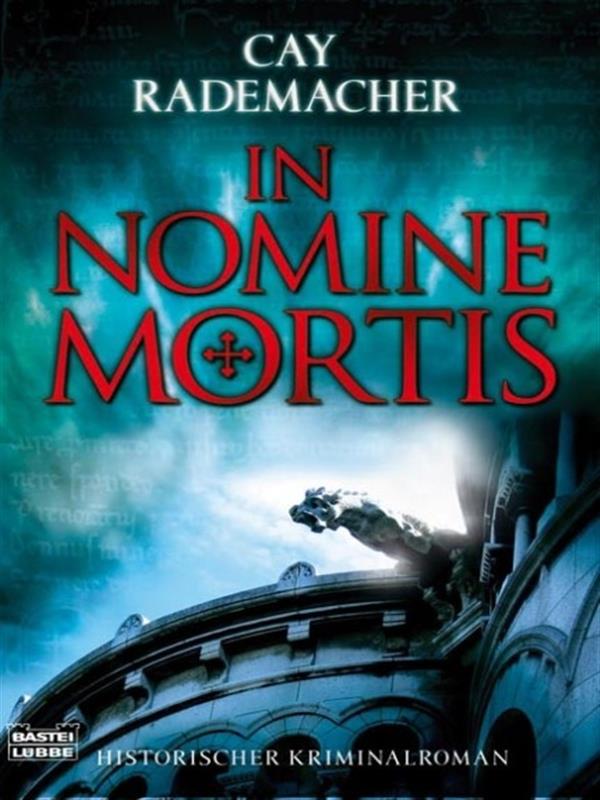

In Nomine Mortis

1

AN EINEM ORT AM ENDE DER

WELT

Anno DOMINI 1388, am Tag des

heiligen Dominicus. Vierzig lange Jahre habe ich mich vor dem Tod

versteckt. Vierzig Jahre lang habe ich geglaubt, dass ich dem düsteren

Schnitter von der Sensenklinge gesprungen wäre. Vierzig Jahre lang

hoffte und betete ich, dass der HERR mir meine Sünden vergeben hätte,

dass ihn das Leuchten in den Augen meiner Frau und das Lachen meiner

Kinder und Enkel so erfreuen, so gnädig und milde stimmen würde

wie mich. Doch SEINE Wege sind unergründlich, SEINE Geduld ist

grenzenlos, SEINE Strafe fürchterlich. Et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Ich bin fortgezogen aus

dieser verfluchten Stadt Paris, diesem Sodom und Gomorrha, dieser großen

Hure Babylon. Bin an das Ende der Welt gezogen — ein Ende, von dem

ich doch weiß, dass es nicht das Ende ist. Meine Stube ist

bescheiden, die Decke niedrig, der Kamin verrußt, die grauen

Steinmauern angefressen von der salzigen Luft. Doch wenn ich den Laden vor

meinem Fenster öffne, schweift mein Blick hinaus auf den gewaltigen

Ozean und das rauschende Spiel der Wogen. Das Grollen der Brandung in den

feucht glänzenden Felsen der Steilküste, das Kreischen der Möwen

sind mir ein süßerer Lobpreis SEINER Herrlichkeit als der mächtigste

Hymnus, den meine Brüder je zum weitgespannten Dach unserer Kirche

emporgetragen haben.

Ob einer meiner Brüder

heute noch am Leben ist? Ob mir mein alter Prior, ob mir mein

Novizenmeister, der mich als elternlosen Jungen voll väterlicher

Liebe großzog, vergeben würden, sähen sie mich hier?

Sicher würden sie mit mir beten.

Doch ich will nicht klagen.

Des Menschen Schicksal liegt nicht ganz allein in SEINER Hand, denn wozu

sonst hätte ER uns freien Willen gegeben und die Fähigkeit, das

Gute vom Bösen zu scheiden? Und ich habe mich für die Sünde

entschieden, obwohl es mir selbst jetzt noch schwerfällt, sie auch

als das Böse zu erkennen. Nun, da ich das Alter spüre und die Kälte

des Todes, muss ich mein Gewissen erleichtern. Und auch, warum es

verschweigen, da ich fürchte, bald vor SEINEM Richterstuhl zu stehen.

Nun also werde ich aufschreiben, wie es dazu kam, dass ich fehlte. Wie die

gute Stadt Paris unterging und mit ihr das Abendland. Wie Eltern ihre

Kinder und Kinder ihre Eltern verließen, wie Ärzte die ihnen

anvertrauten Kranken im Stich ließen und wie — die Feder sträubt

sich, dies niederzuschreiben — selbst Mönche, Priester, Männer

des HERRN Sterbende in ihrer Not allein ließen.

Und wie sich, fast unbemerkt

inmitten dieses Wütens der apokalyptischen Reiter, verschwiegene, gefährliche

Männer zu einer Verschwörung vereinten. Einer Verschwörung,

so gewaltig, dass sie über Jahrhunderte wirken wird, ja vielleicht für

alle Zeiten. Jeden Tag bete ich zum HERRN, dass er den Verschwörern

Einhalt gebieten möge. Dann wieder überfällt mich in düsteren

Stunden der Zweifel und Bangigkeit schleicht sich in mein Herz. Und wenn

die Verschwörer nun nicht Kreaturen Satans sind, sondern doch

Werkzeuge des HERRN? Wenn nun ich in meiner Schwäche nicht mehr

erkennen kann, was gut ist und was böse?

Oh, wie gerne würde ich

beichten! Wie gerne würde ich meine Seele öffnen! Und wie sehne

ich mich danach, auf einer harten Bank zu knien und irgendwann aus dem

dunklen Beichtstuhl die erlösenden Worte zu hören: Deinde ego te absolvo.

Doch gebeichtet habe ich

nicht mehr seit vier Jahrzehnten, obwohl ich allen Nachbarn als guter

Christ und Kirchgänger gelte. Mein Wissen und meine Erinnerungen,

meine Sünden und meine Qualen bedrücken mich. Statt einem Diener

des HERRN werde ich mich nun dem Pergament zur Beichte anvertrauen.

Es ist August, der Monat der

Ernte. Es dunkelt schon, die Öllampe flackert und rußt im

feuchten Hauch, der vom Ozean herüberweht. Meine Frau ruht, meine

Kinder und Enkel schlafen den Schlaf der Gerechten.

Ich muss die geschliffenen Gläser,

die Jorge letztes Jahr aus Venedig mitgebracht hat, vor die Augen halten,

um die Zeichen klar zu sehen, die ich schon auf das Pergament geworfen

habe. Vor vierzig Jahren bedurfte ich dieser kunstvoll geschliffenen Gläser

noch nicht. Da waren meine Augen scharf wie die eines Falken. Und doch

sahen sie die Zeichen nicht, obwohl sie übergroß geschrieben

waren. Nun will ich berichten von jenem Jahr des HERRN, 1348, da die

Weitere Kostenlose Bücher