![Inseln im Wind]()

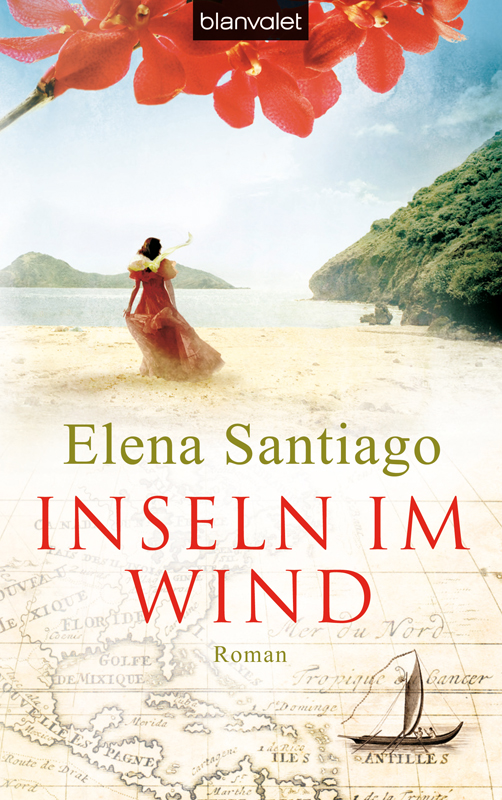

Inseln im Wind

wieder ausreichenden Raum zu geben. Dabei war ihr nur das Zusammensein mit Jonathan ein wirkliches Bedürfnis. Sie beschäftigte sich so oft wie möglich mit ihm, bis sein Lachen die offene Wunde in ihrem Inneren weniger schmerzhaft scheinen ließ und sie allmählich das Gefühl bekam, dass das Leben weiterging.

Nach einer Woche ritt sie auch wieder aus, nunmehr allein, weil Deirdre weggelaufen war. Sie konnte es dem Mädchen nicht verdenken. Sie hatte Rose noch einmal gefragt, ob sie wisse, wo Deirdre sich versteckt halte – sie betonte, dass sie es niemandem verraten werde –, doch die alte Dienerin war abermals in Tränen ausgebrochen und hatte das Gesicht in ihrer Schürze vergraben. » Wer weiß, ob die arme Kleine überhaupt noch lebt? Es wurde Schande über sie gebracht. Sie hatte keine Zukunft mehr!«

Bei dem Gedanken, das Mädchen könne sich womöglich etwas angetan haben, wurde Elizabeth das Herz schwer. Sie fragte in Bridgetown bei den Iren herum, doch niemand hatte Deirdre gesehen oder wusste, wo sich die Papisten versteckten. Elizabeth hatte den Eindruck, dass einige vielleicht mehr wussten, aber nicht bereit waren, Auskunft zu geben.

Wenn sie zu der versteckten kleinen Bucht ritt, um dort zu schwimmen, musste sie oft an Deirdre denken, an die zerschlagenen Arme, die aufgeplatzte Haut an Hals und Nacken des Mädchens, und ihr Zorn auf ihren Schwiegervater verstärkte sich. Und auf Robert, der an allem schuld war. Harold hatte sich noch ein weiteres Mal entschuldigt, dass er sie mit jenem gegen sie gerichteten Schlag geängstigt habe, blieb aber dabei, dass Deirdre die Prügel verdient habe. Elizabeth konnte schwerlich seine berechtigte Befehlsgewalt als Herr über das Gesinde infrage stellen, doch nie hätte sie es fertigbringen können, solche Bestrafungen gutzuheißen.

Ihr kam in den Sinn, dass Harold zweifellos irgendwann erwarten würde, dass Jonathan mit nach Rainbow Falls käme, um dort das Handwerk des Pflanzers zu erlernen. Er würde dem Jungen seine Auffassungen über die Behandlung von Menschen nahebringen, vor allem solchen, die seinem Willen vollständig unterworfen waren. Bei der Vorstellung, dass Jonathan einst Sklaven auspeitschen könnte, drehte es Elizabeth den Magen um. Zu gegebener Zeit, so schwor sie sich, würde sie dies zu verhindern wissen.

In der zweiten Woche nach der Feier erlebte Elizabeth zum ersten Mal die Ankunft eines Sklavenschiffs. Im Laufe der zweieinhalb Jahre, die sie nun auf Barbados lebte, waren vielleicht drei oder vier von ihnen im Hafen vor Anker gegangen, doch sie hatte nur davon reden gehört, es aber nicht aus unmittelbarer Nähe mitbekommen wie dieses Mal. Sie wusste nicht, wie viele Sklaven es auf Barbados gab, doch es hieß, ihre Anzahl übersteige die der Weißen bereits deutlich. Allerdings seien es längst nicht so viele, wie man eigentlich bräuchte.

Gebracht wurden die Sklaven von Holländern und Portugiesen, welche die Schwarzen an der afrikanischen Westküste aufgriffen und in die Kolonien transportierten, bisher vornehmlich nach Brasilien, aber zunehmend auch auf die amerikanischen Plantagen in Virginia und auf den Bermudas sowie zu den Westindischen Inseln. Barbados, so hatte Harold unlängst gemeint, sei auf dem besten Wege, eine richtige Sklavenkolonie zu werden, was den Pflanzern dazu verhelfen werde, die Schuldknechte gegen die wesentlich tüchtigeren und belastbareren Neger auszuwechseln. In wenigen Jahren, so hatte er prophezeit, werde es in Umkehrung der anfänglichen Verhältnisse mindestens zehnmal so viele Neger auf den Antillen geben wie Weiße, und gerade jetzt erlebe man auf Barbados die Zeitenwende, welche dafür die Voraussetzungen schaffe. Waren die Sklavenschiffe bislang nur vereinzelt gekommen und eher aus Zufall denn aus Kalkül – die meisten Transporte gingen immer noch nach Brasilien und zu den spanischen Antilleninseln –, würden sie künftig mit organisierter Regelmäßigkeit auch Barbados anlaufen.

» Das liegt am Zucker«, hatte er in dozierendem Ton gemeint. » Die Welt will mehr davon. Sie braucht ihn tonnenweise, es kann gar nicht genug davon geben. In Europa saufen sie immer mehr Tee und Kaffee und außerdem mancherorts auch ein neues Gebräu, das sie aus der Kakaobohne machen. In alles tun sie Zucker, Zucker, Zucker. Den wir ihnen liefern. Was wiederum nur geht, wenn wir genug Sklaven haben. Je mehr Sklaven, desto mehr Zucker, desto mehr Geld, es ist eine ganz einfache Rechnung. Alle werden dabei reich,

Weitere Kostenlose Bücher