![Kalogridis, Jeanne - Die Seherin von Avignon]()

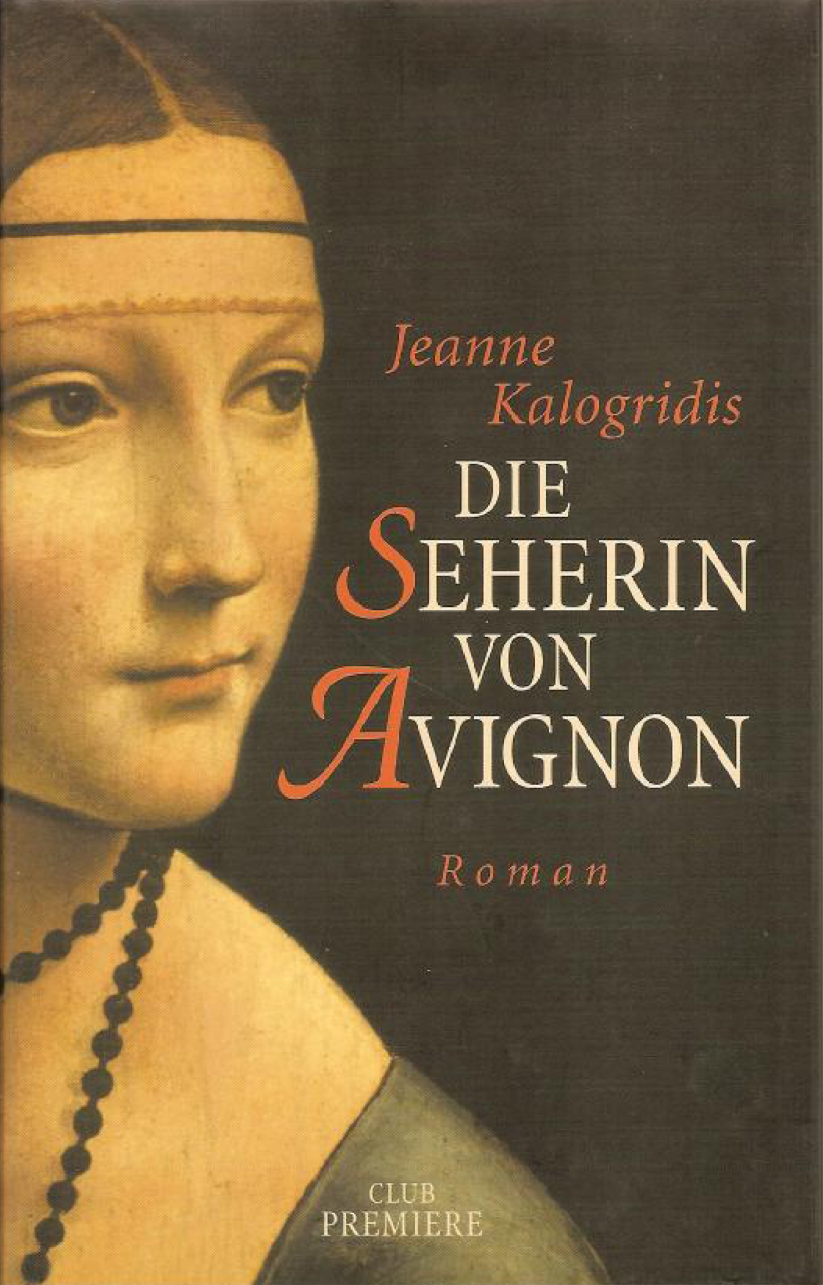

Kalogridis, Jeanne - Die Seherin von Avignon

gewisse Zeit auf Knien verbringen, ohne dass es eine Wirkung hat, nur eine Zeit lang in die Gesichter der im Gebet entrückten Mitschwestern blicken, ohne gleichermaßen angerührt zu sein. Ich fand allmählich Frieden im Konvent. Doch ich habe in Wirklichkeit nie geglaubt, als ein so feiger, bösartiger Mensch zur Welt gekommen zu sein, dass ein Mann sein Blut für mich vergießen müsste. Gewiss konnte ich keinen Gott anbeten, der dieses Blut forderte, um der Welt ewige Höllenqual zu ersparen, oder der eine solche Pein als angemessene Strafe für kleine geschlechtliche Sünden hielt oder dafür, dass man die Messe nicht regelmäßig besucht hatte.

Doch allmählich vermutete ich, dass Gott nur ein anderer Name für jene Erfahrung war, die ich unter dem Begriff Göttin kannte. Ich sah es an Mutter Geraldines strahlendem Gesichtsausdruck, hörte es in ihrer überschwänglichen Stimme, wenn sie bei der Abendandacht über die Schönheit der Sonnenstrahlen sprach, die durch die Fenster der Kapelle fielen, darüber, wie Recht doch der heilige Franziskus gehabt habe, als er sagte, die Pracht der Natur übertreffe bei weitem die Schönheit jedes Werkes von Menschenhand. Die ganze Erde sei eine herrliche Kathedrale, erklärte sie, und wir die glücklichen Seelen, die darin Gottesdienst feierten.

Dieser Aussage konnte ich nicht widersprechen, und an jenem Abend zog ich mich auf meine kleine Bettstatt zurück und wusste, dass die Göttin um mich war, mich schützte, in mir wohnte.

Doch sobald ich eingeschlafen war, träumte ich von Jakob. Sein Bart und seine langen, grauen Locken brannten lichterloh, er streckte den rechten Arm flehentlich aus und sagte: Die Flammen kommen mit jedem Tag näher, Herrin. Die Flammen kommen mit jedem Tag näher.

Im zweiten Jahr meines Aufenthalts ging ich eines Vormittags wie gewöhnlich zur Arbeit ins Lazarett, begleitet von Schwester Habondia. Sie war zart wie ein Vogel, hatte nur noch wenige Zähne, helle, flinke Augen und ein Gesicht, das von tiefen Runzeln zerfurcht war. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie jemals lächeln gesehen zu haben. Sie war eine Witwe, deren Mund sich bei der bloßen Erwähnung ihrer Kinder bitter verzog, die sie Jahre zuvor gezwungen hatten, ins Kloster einzutreten, und angesichts ihres sauertöpfischen Auftretens fiel es nicht schwer zu erraten, warum. Mir taten ihre Pflegebefohlenen Leid, denn sie versorgte sie in mürrischem Schweigen, ohne jegliches Mitgefühl, und an Tagen, an denen ihre Laune besonders düster war, hörte ich ihre Patienten oft aufschreien, so grob wusch Habondia sie ab oder verband ihre Wunden.

Anfangs empfand ich Unbehagen allein bei der Erwähnung von Leprakranken. Nach so vielen Jahren ihrer Pflege fürchte ich sie jedoch nicht mehr so wie früher. Auch ich war entsetzt, als Mutter Geraldine mich das erste Mal bat, mich um die Leprakranken zu kümmern, die in unserem provisorischen Krankenhaus gepflegt wurden, weil sie zu krank waren, um von ihren Familien betreut zu werden, die in den Bergen außerhalb der Stadt und in ihren Dörfern lebten.

Doch die Nonnen, mit denen ich sprach, hatten erstaunlich wenig Angst vor dem Kontakt mit Lepra; viele hatten schon jahrelang Leprakranke gepflegt, und keine war der Krankheit zum Opfer gefallen. Das Geheimnis, so schien es, bestand in einem Wasserbecken, dessen Inhalt regelmäßig erneuert wurde - jede Schwester wusch sich vor Verlassen des Lazaretts die Hände darin -, und in einem besonderen Gebet an den heiligen Franziskus, das man über dem Wasser sprach, wenn man es aus dem Brunnen holte. Schließlich war Franziskus ein besonderer Freund der Leprakranken gewesen. Er hatte einst bei seiner Heimkehr aus dem Krieg, noch ehe Gott ihn zu einem Leben in Armut aufrief, einen Leprakranken auf der Straße getroffen. Das arme, leidende Geschöpf hielt sein Gesicht unter dem dunklen Umhang verborgen, den zu tragen es verpflichtet war, und läutete seine Glocke, um den Heiligen zu warnen.

Doch Franziskus sprang von Mitleid überwältigt vom Pferd, umarmte den leidenden Mann und ließ ihn in glücklicher Verwirrung mit einer ansehnlichen Geldbörse zurück. Und obwohl ich die Schwestern davon hatte erzählen hören, verspürte ich große Angst, als ich zum ersten Mal den Krankensaal betrat. Ich war dazu erzogen worden, mich vor den Leprakranken zu fürchten. Sie waren nur selten an den Rand unseres Dorfes gekommen, wenn der Hunger sie trieb. Ich erinnere mich an gebeugte Gestalten in zerfetzten,

Weitere Kostenlose Bücher