![Kalogridis, Jeanne - Die Seherin von Avignon]()

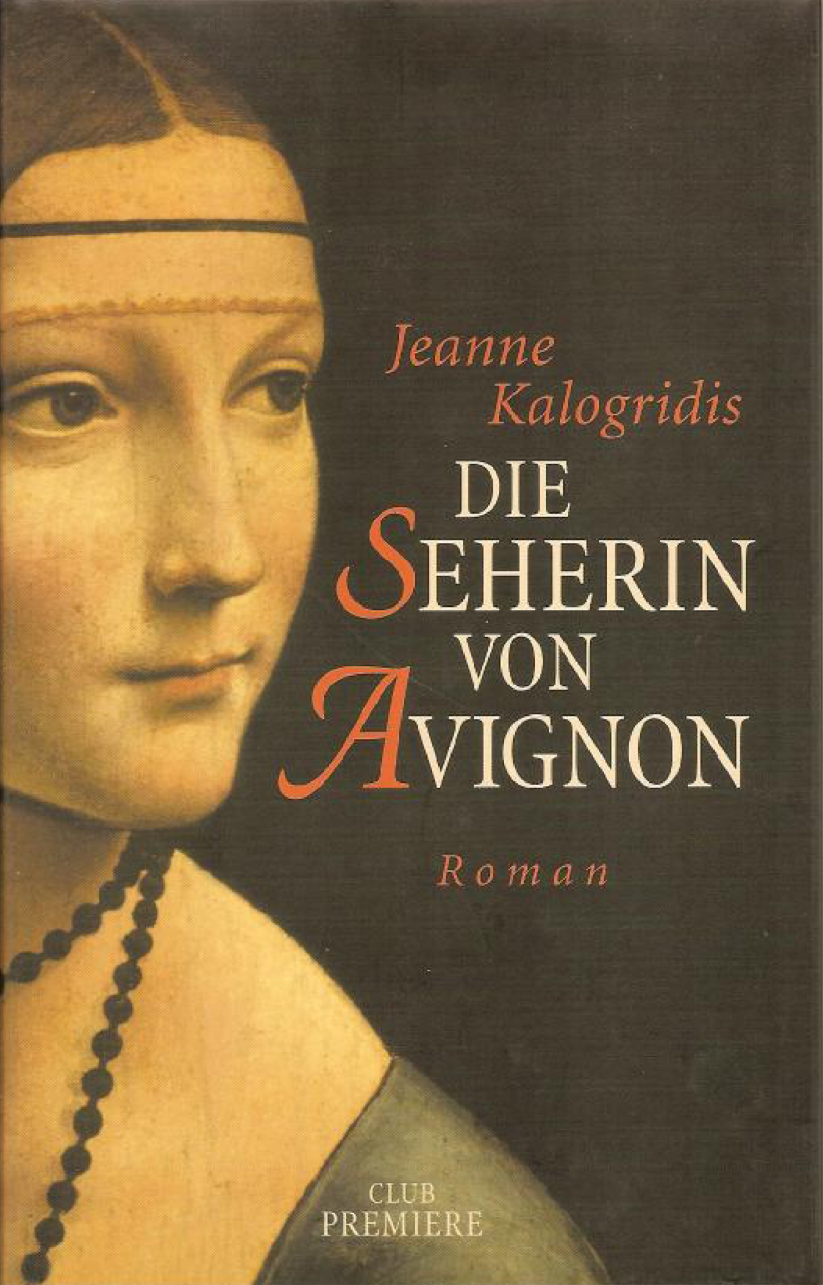

Kalogridis, Jeanne - Die Seherin von Avignon

Magdeleines Augenbrauen entstand eine Falte. »Oh, Ihr Ärmste! Wer weiß, was diese Straßenräuber Euch und Euren Schwestern angetan haben? War es der Schlag auf den Kopf? Oder ...« Ihr letzter Gedanke schien ihr zu schrecklich, um ihn auch nur auszusprechen. »Ich kann mich nicht mehr erinnern«, plapperte ich ihr schnell nach, dankbar, dass sie mir eine Erklärung geliefert hatte, die mein Verhalten und die vielen Ungereimtheiten entschuldigten.

Doch meine Haarlänge war damit nicht erklärt. Als Schwester Magdeleine mich alleine ließ, um am Abendgebet teilzunehmen, streifte ich mir daher die Haube ab, nahm das kleine Messer zur Hand, das neben dem Teller mit Blutegeln an meiner Bettstelle lag, um mir beim flackernden Kerzenschein die Haare abzuschneiden, die seit meiner Geburt unangetastet waren. Ich übergab sie den Flammen, sah zu, wie sie sich vor Hitze kringelten und in nichts auflösten. Der grauenvolle Geruch ließ mich zurückschrecken und an Nonis grausamen Tod denken.

Am folgenden Tag war ich bereits kräftiger. Mir ging es so gut, dass ich aufstehen und das Nachtgeschirr in der Ecke benutzen konnte. Mir stand allerdings noch nicht der Sinn danach, gemeinsam mit den anderen Nonnen an den Gebeten in der Kapelle teilzunehmen, zumal dann meine Unkenntnis und mein mangelndes Latein offenbar werden würden. Magdeleine, meine Pflegerin, verbrachte nicht den ganzen Tag bei mir, sondern kam nur, um mir die Mahlzeiten zu bringen und abzuräumen.

Als sie gerade einmal nicht bei mir war, tauchte der Kopf der Äbtissin im Türrahmen auf. Lächelnd fragte sie: »Darf ich hereinkommen?«

»Gewiss«, erwiderte ich und wollte mich schon erheben, denn sie war offensichtlich von edlem Geblüt und ich nur ein Bauernmädchen. Aber sie bedeutete mir sofort, angelehnt an die Kissen sitzen zu bleiben. Sie nahm ganz formlos auf dem Fußende des Bettes Platz. Schwester Magdeleine war von lauterem Wesen und würde niemandem etwas zuleide tun. Das hatte ich dank meiner Gabe gesehen, als ich neben ihr saß. Doch die Äbtissin ...

In ihrem Herzen konnte ich nichts lesen, und ich hatte keinerlei Eingebung über ihr Wesen, als gäbe es um sie her eine unsichtbare Wand, und das, obwohl ich ihr an dem Abend meiner Rettung viel Zuneigung und großes Vertrauen entgegengebracht hatte. Vielleicht war mein Schwindel längst ans Licht gekommen, sagte ich mir, vielleicht hatte sie oder eine der anderen Schwestern den goldenen Talisman an meinem Hals entdeckt, als sie mich versorgten. Oder eine von ihnen hatte meine langen Haare gesehen, bevor ich sie abschneiden konnte.

Die Äbtissin bemerkte mein Unbehagen anscheinend nicht und sagte: »Ich heiße Mutter Geraldine Francoise. Und wer seid Ihr?«

»Marie«, entfuhr es mir, und ich verbesserte mich schnell: »Schwester Marie ... Francoise.« Ich wagte nicht, den Namen Sybille preiszugeben, Marie hingegen war so weit verbreitet, dass er unverfänglich war, und in meiner Not wiederholte ich den zweiten Namen der Äbtissin, eher aus Versehen.

Doch ihre Augen weiteten sich vor Entzücken. »Schwester Marie Francoise! Endlich sind wir einander gebührend vorgestellt!« Und sie ergriff mit impulsiver Zuneigung meine Hände - meine rauen, schwieligen Hände, und ihre waren so glatt, die Nägel kurz und sauber - und gab mir einen Kuss auf beide Wangen.

»Verzeiht, liebe Schwester«, fuhr sie fort, »dass ich Euch nicht früher aufgesucht habe, um mich vorzustellen und zu erklären, wer wir sind, doch da Ihr noch schwach wart, hielt ich es für das Beste, nicht gleich zu Euch zu kommen, nachdem wir die Toten begraben hatten ...«

»Die Toten«, unterbrach ich sie und dachte an den grauenvollen Gestank in der ersten Nacht, die ich dort verbracht hatte.

»Ja, Schwester Marie Magdeleine hat mir gesagt, dass nebenan jemand gestorben ist.«

»Nicht nur nebenan, möchte ich sagen. Mehr als sechzig Franziskanerinnen sind von der Pest in den Himmel abberufen worden«, berichtete sie nüchtern und erklärte dann, als sie meinen Gesichtsausdruck bemerkte: »Es war niemand da, der sie hätte bestatten können, und deshalb haben wir es mit dem Dispens des Bischofs selbst getan, wobei uns die wenigen Benediktinermönche, die Gott übrig gelassen hat, freundlicherweise geholfen haben. Verzeiht den Gestank, aber sobald wir unsere erste Aufgabe erledigt haben, können wir die zweite in Angriff nehmen und das Kloster wieder bevölkern. Auch deshalb bin ich heute zu Euch gekommen.« Sie hielt inne und

Weitere Kostenlose Bücher