![Lotta Wundertüte: Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl (German Edition)]()

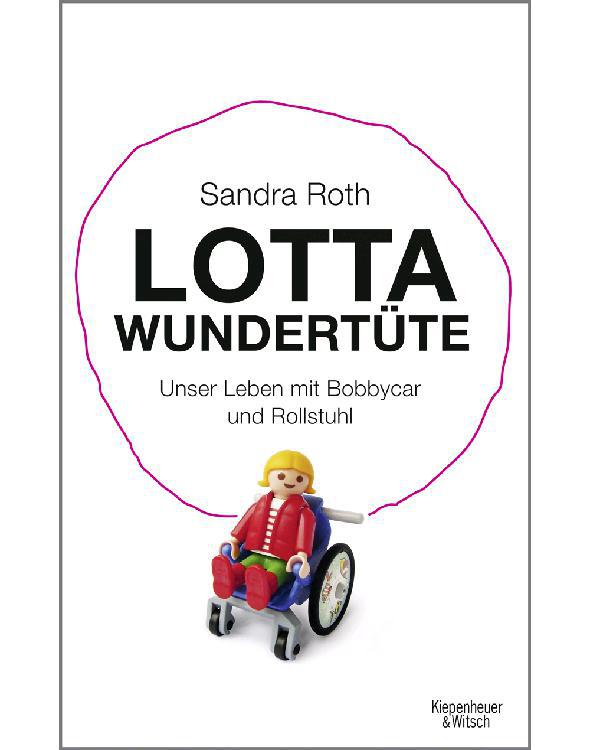

Lotta Wundertüte: Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl (German Edition)

noch hat er Lotta mit einer Taschenlampe in die Augen geleuchtet, vor den Augen ein Brillengestell, in das er unterschiedliche Linsen geschnallt hat. Er hat Kuckuck gerufen, um Lottas Aufmerksamkeit zu bekommen, gekräht wie ein Hahn und mit der freien Hand mit einer schwarz-weißen Clownsfigur gewinkt.

Jetzt starrt er auf die MRT-Bilder auf seinem Bildschirm. »Hier wäre eigentlich die Sehrinde«, sagt er schließlich und deutet auf den Computer.

»Wäre?«, fragt Harry.

Unterversorgt. Zu wenig Blut, zu wenig Sauerstoff. Ein Teil der Sehrinde hat sich nicht ausgebildet. »Blind«, sagt der Augenarzt. »Vielleicht nur auf einem Auge.«

»Vielleicht? Können Sie das nicht definitiv sagen?«

Wir werden noch andere Ärzte konsultieren, Spezialisten, wir werden weite Strecken fahren. Wir werden hören »schwer sehbehindert«, »auf einem Auge«, »auf beiden Augen«. Wir werden wieder hören: »Sie müssen abwarten.« Wir werden wieder hören: »Das Gehirn kann einiges kompensieren.« Wir können wieder nicht fassen, wie weit die Einschätzungen von Medizinern auseinanderliegen können. Dass man keine Prognosen äußern kann, kann ich nachvollziehen. Doch ob Lotta nun auf einem oder auf beiden Augen schwer sehbehindert oder gar blind ist? Sollte es dazu nicht nur eine Meinung geben? Eine, die sich auf Tatsachen stützt statt auf Annahmen?

Harry wird einen Artikel in einem Fachjournal finden, über ein Mädchen, bei dem nur durch Zufall herauskam, dass ein Teil ihrer Sehrinde fehlt. Das Gehirn hat einen anderen Weg gefunden, schon pränatal. Sie kann nicht räumlich sehen, aber sie kann lesen. Wie hat Feldkamp gesagt: »MRT-Bilder heißen nicht viel.« »Besser kann es noch werden«, hören wir von allen Augenärzten. »So gut wird es nie.«

An dem Tag, an dem ich zum ersten Mal das Wort »blind« höre, schließe ich abends die Schlafzimmertür, um Ben nicht zu wecken. Am Morgen möchte ich liegen bleiben, doch Ben zieht mir die Decke weg und schreit: »Spielplatz!« Ich bleibe sehr lange unter der Dusche und schminke mich sorgfältiger als sonst. Ich puste das Mobile über dem Wickeltisch nicht an und vermeide es, in Lottas aufgerissene Augen zu sehen. Auf dem Weg zum Spielplatz trage ich eine Sonnenbrille, obwohl es ein verhangener Tag ist.

Als wir durch meine Lieblingsstraße gehen, winkt mir eine Frau aus einem Vorgarten entgegen. Ich muss kurz nachdenken. Clara. Die neue Nachbarin. Es scheint ein ganzes Leben her zu sein, dass wir Nummern getauscht haben. »Kaffee?«, fragt sie.

Mir fällt keine Ausrede ein. Ben schließt direkt Freundschaft mit Claras Sohn Fritz, zwei Jahre. Seine große Schwester Greta, vier, ist schon im Kindergarten. Die beiden Jungs buddeln im wieder gefüllten Sandkasten so tief, dass sie auf die Folie stoßen. Lotta nehme ich auf den Schoß, wir lassen uns auf der Treppe zur Haustür nieder. Clara bringt Milchkaffee in zwei unterschiedlichen Tassen. »Schicke Brille!«, sagt sie. »Heute inkognito?« Ich nehme sie ab. Sie schweigt und sagt dann: »Kann ich irgendwie helfen?«

Warum Clara? Warum vertraue ich jemanden, von dem ich noch nicht einmal den Nachnamen weiß, an, was ich seit Monaten vor allen anderen verberge? Warum spreche ich aus, was sogar vor Harry manchmal zu schmerzhaft ist, um es in Worte zu fassen? Da sind sie, die schlimmen Wörter, hervorgekrochen hinter ihrer Mauer. Behindert. Blind. Angst.

»Vielleicht wegen meines Namens«, sagt Clara.

»Wieso?«

»Hast du nie ›Heidi‹ gesehen? Ihre Freundin Clara im Rollstuhl. Die wollte ich sein, früher. Bin immer auf meinem Schreibtischstuhl hin und her gerollt und habe behindert gespielt. Meine Eltern haben sich große Sorgen gemacht.«

Ich kann nicht anders als lachen. Ich habe schon vielen Menschen vor Clara die Worte Vena Galeni Malformation erklärt, ich werde noch vielen anderen nach ihr die Worte cerebrale Bewegungsstörung erläutern, doch niemand reagiert so tröstlich wie Clara.

Es ist egal, ob man von einer Gefäßfehlbildung oder einer Behinderung erzählt, die Reaktionen sind ähnlich. Harry und ich stecken sie in Schubladen: die Mitleider, die Wegdrücker und Nina Ruge.

Frau Girschke war direkt ein Mitleider. »Oh, nein«, sagte sie, als Harry ihr vor Lottas Geburt erzählte, dass wir im Krankenhaus liegen. »Das arme Baby!« Mitleider legen einem die eine Hand auf die Schulter oder den Arm, die andere verweilt vor dem aufgerissenen Mund. Manche umarmen einen. Mitleider haben Tränen in den Augen.

Weitere Kostenlose Bücher